基于OBE教育理念的外语教师课堂形成性评价素养:概念构成及发展要素

作者: 曹慧玲

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)14-0154-(

Abstract:TheOBE(Outcome-basedEducation)educationalphilosophyemphasizesthestudent-centered,outcomeoriented approachandcontinuousimprovementinteachingandlearning,focusingnotonlyonlearning outcomes butalsoonhowtoassess them.Withthecontiuousrecognitionofitslearning-promotingpotential,Clasroom-basedFormativeAssessment(CFA)is becomingincreasinglysignfcantinacademicaessmentSinceteachersasessmentliteracyisanimptantinflueningfactorof CFAandplaysacrucialroleintheimprovementofstudentslearningoutcomesandteachersprofesionaldevelopment. Rexamining theconceptualconstructsanddeterminantsofEFLteachers'Clasroom-basedFormativeAssessment Literacy(CFAL) canprovide implications for EFL teachers CFAL development.

Keywords:OBEeducationphilosophy; Classroom-basedFormativeAssessment Literacy;EFLteachers;;conceptualconstructs; determinants

评价是教师工作中不可或缺的一部分。根据评价目的不同,评价可分为三类:关于学习的评价(Assess一ment of Learning)、作为学习的评价(Assessment asLearning)和促进学习的评价(Assessment forLearning)]。在教育领域,第一类评价常以学业测试、水平考试等标准化考试的方式进行,也被称为终结性评价,这类评价注重测量学生知识和技能,对课堂评价关注不足,无法测量影响学生持续学习的真实表现与情感体验。第二类评价注重教会学生把学习过程中使用的元认知策略明确化,反思和掌控自己的学习进程与进步,确立学习目标,制定达到目标的方法和策略,对自己的学习过程进行评价,它强调评价与学习的不可分割性。第三类评价也被称为形成性评价、课堂评价、课堂形成性评价,是教师通过提问、观察、测验和表现性任务等评价方式,收集学生的学习信息,考察其学习结果,监测其学习过程,诊断其学习困难,提供及时反馈,以满足学生的学习需求。从建构主义的视角看,“教学一学习一评价"处于同一个实践框架之中,学习是主动的自我组织的建构过程,教学是为了促进学生学习,而评价则是教学过程不可分割的一部分,评价的核心功能不是测量,而是促进学习(AssessmentforLearning),公正评价学生学业应该被理解为实施为了学习的评价。

形成性评价的“以评促学”目的非常符合OBE教育理念。OBE教育理念的核心是强调以学生为中心,以学习产出为导向,教学和学习过程可持续改进,它以学生不断反馈为驱动,强调学习成果及如何评价学习成果。近年来,随着形成性评价的促学潜力不断得到承认,形成性评价在学业评价中的重要性日益凸显。教师对相关评价理论知识和技能的掌握程度等会直接影响到教师能否有效地评价教学效果和学生的学习成果,换言之,教师只有具备较高的课堂评价素养,才能更好地实现“以评促学”。

一 外语教师评价素养概念与框架

(1) 教师评价素养

“评价素养"这一概念可追溯到Stiggins3,他认为评价素养是指教师对评价的总体看法及在实施评价时所需具备的知识和技能。也有不少研究者从明确内涵或界定外延的角度来定义评价素养,如Stiggins指出,有评价素养的教师知道优秀与低劣评价的差别,知道自己在评什么、为什么评、怎样评。Webb认为评价素养是了解怎样评价学生知道的和能做的事情、了解怎样解释从评价中获得的结果及怎样运用结果来提高学习和教学项目的有效性。Malone则认为评价素养是教师理解、分析和运用学生表现出的信息来提高教学的能力。

(二) 外语教师评价素养

外语教师评价素养是评价素养的一个分支,关于评价素养的诸多理论和实践原则都可以在外语教师身上适用。同时,外语教师评价素养又具有一定的特殊性,因为在其所从事的语言教学中,语言既是被评价的对象,又是评价所使用的工具,因此,外语教师评价素养实质上是语言评价素养。根据Taylor的观点,具有评价素养的外语教师能够设计、评分、解释评价结果并用于改进课堂评价,避免测试对教学产生的负面影响。

(三)外语教师评价素养概念框架

近年来,外语教师评价素养发展引起了学者们的关注,不少学者探讨了外语教师评价素养的概念构成及发展要素。如Willis等8认为,外语教师评价素养包括教师对评价方法、功能、目的等的看法,也包括教师设计、开发、实施评价活动以促进学生学习,还涉及教师与同事及学生交流协商的文化。Fulcher提出语言评价素养包含三个层面,位于底层的是包含知识、技能和能力的语言测试实践,位于中间层的是为实践提供指导的过程、原则和理念,位于顶层的是历史、社会、政治和哲学框架等涉及评价素养的起源、缘由和影响的环境因素。Taylor[则构建了外语教师评价素养图,展示了外语教师所需要的评价素养及在各个维度上需要达到的程度,如图1所示。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251437.pd原版全文

如图1所示,外语教师评价素养包括理论知识、专业技术能力、评价原则理念、语言教学能力、社会文化知识、本土实践能力、个人信念/态度及评分和决策能力八个要素;根据对素养的要求不同,可以分为五个等级(用0一4表示),数字越小,代表对素养的要求越低。

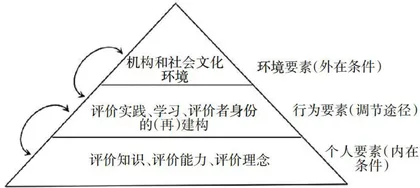

Taylor认为教师的评分和决策能力、理论知识和评价原则理念素养要求最低(等于2);对教师的个人信念/态度、专业技术能力、社会文化知识及本土实践能力素养要求较高(等于3);对教师的语言教学能力素养要求最高(等于4)。 Xu 等也构建了实践中的教师评价素养概念框架(a conceptual framework of teacher assess-mentliteracyinpractice),该框架包含了六个层面的因素,从下至上分别是:知识基础、教师评价理念、机构和社会文化环境、实践中的教师评价素养、教师学习和教师作为评价者身份的(再)建构。龙德银[基于实践中的教师评价素养概念框架,把外语教师评价素养发展要素凝练为环境、行为和个人要素,构建了教师评价素养发展理论框架,如图2所示。

图2教师评价素养发展理论框架

如图2所示,环境要素、行为要素和个人要素位于不同的层面,其中位于底层的是个人要素,由评价知识、评价能力和评价理念构成,是教师评价素养发展的内在条件;位于中间层的是行为要素,包括评价实践、学习和评价者身份的(再)建构,是教师评价素养发展的调节途径;而位于顶层的是环境要素,由机构和社会文化环境构成,是教师评价素养发展的外在条件。

基于前文分析,国内外学者们对外语教师评价素养的理解和阐释不仅涉及评价理论知识的掌握、评价方法的运用、评价信息的收集和评价结果的使用,而且已由知识、技能和原则理念拓展到社会文化、教育环境等因素,并关注本土实践、教师信念、动机、评价伦理及身份建构。这是随着教育评价的发展,学界对外语教师评价素养的理解不断深化的结果。然而,在外语教育领域,我国对评价素养的重视度相对欠缺,一方面教师的评价素养还不足以恰当地实施课堂评价,另一方面学界对如何提升外语教师评价素养的研究并不多见。

二 形成性评价

形成性评价又称为课堂评价、课堂形成性评价,它将评价、学习和教学融合在一起,在实践中,常利用自我评估、同伴评估、教师提供描述性反馈来实现。形成性评价重视语言学习的过程及学习过程中所反映出的学生情感、态度、策略等方面的发展,使教师的“教"和学生的“学"融为一体,学生在互动中获得有关自己学习情况的反馈信息,教师也能够了解学生的语言能力、情感因素、学习态度等,对课程、教材和教法等进行总结,以决定是否需要对教学活动、内容和方法进行及时调整,从而提高语言教学成效。形成性评价走出了传统评价的弊端,教师能够及时获得教学反馈,针对不足改进教学进程、教学方法等,也能把握学生的个体差异、因材施教,促进教学和评价的有机融合。学生能够根据反馈信息做出有利于后续学习的决策。

形成性评价的两种方法是基于数据决策(Data-BasedDecisionMaking,简称DBDM)和学习评价(As-sessmentforLearning,简称AfL)[3]。前者需要教师准确判断学生当前成绩和期望成绩之间的差距、确定可衡量的学习目标、进行教学创新,系统收集和分析学生学习成果的数据、基于数据对教学进行评价;后者需要教师识别学生学习的证据、基于学习证据作出推断并将其转化为反馈。在DBDM框架下,目标设置涉及学校、课堂和学生层面,而AfL框架主要关注学生的学习目标。只有设置明确的、可测量的目标,评估数据才可以为教师和学生提供有关自标达成情况的反馈。反馈是对干扰(disturbance)进行控制和调整的系统[14],在教育和心理学领域,Hattiel将其定义为施事者(如老师、同伴、书籍、家长、自我和经历)提供的有关个人表现或对事物的理解方面的信息。Evans认为,反馈包括在评价设计中产生的、发生在即时学习环境之内或之外的、显性或隐性的、主动和/或被动寻求和/或收到的所有“交流”。反馈是形成性评价过程中的一个关键方面,反馈时机、反馈类型、反馈满意性等都会影响教师反馈的促学作用。形成性评价本质是文化活动,教师的反馈作为学习的“脚手架”,能够为学生提供学习支持,师生互动中实现知识的内化、认知的发展。

形成性评价包括获取关于学生的学习证据(elicitingevidenceaboutstudentlearning)并使用这些证据规划未来的教与学[17-18];形成性评价旨在指导学生的学习过程,提高学生的学习成果[13,19;实证研究表明,形成性评价可以提高学生的学习动机[2]、自主性学习[8]。教师如何在课堂上感知、设计和有效实施形成性评价,对教师的"教"和学生的"学"都有促进作用。然而在教学实践中,仍有部分教师没有认识到评价是“教"和"学”过程的有机组成部分,甚至认为“评价"和“教学"是一种竞争关系;部分教师将形成性评价等同于过程性评价,而将过程性评价简单理解为课堂测验和平时作业;部分教师在努力尝试形成性评价实践(FormativeAssessmentPractices,简称FAP),但效果不尽人意,存在如下方面的问题:一是对形成性评价的实施途径、实施效果的影响因素及评价标准还未厘清;二是评价技能尚需提高,形成性评价使用不当容易导致教师和学生负担过重,不能对学习和教学提供正向作用;三是评价工具和方法选择还存在诸多挑战,形成性评价具有较好效度,但其信度存在较大争议,不同教师评价及学生自评、互评时掌握的标准可能不一致,即使是同一位教师评价也可能受到非评价因素的影响。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251437.pd原版全文