在数学教学中让学生感悟“数学思想

作者: 林芳在小学数学教学中,不仅要注重基础知识,更要注重数学思想与方法的渗透。这就要求教师认真解读教材,挖掘数学知识中隐含的“数学思想”,引导学生领悟数学思想,提高学生应用“数学思想”的意识,去解决日常生活中的实际问题。

一、在情境中,感悟“分类”思想

分类的过程就是对事物共性的抽象过程。教学时,教师应让学生不断地感受到分类的重要性,并懂得怎样进行分类,明确分类的标准,对不同性质东西进行有效区分,让学生不断地意识到分类是一种非常重要的思想与方法。学会了分类,有助于学生对所学新知进行分析与解决。

如,在教学“分类与整理”一课时,教师先创设了“分气球”的问题情境,并通过三层分析来引导学生进行分类。

1.问:为什么要分类?因为要回答小精灵聪聪的问题“我想知道每种气球各有多少个,该怎么办?”。为此,我们要进行分类。

2.疑:如何分类?引导学生思考并质疑:“这么多的气球,大家可以怎样将它们进行分类呢?”

3.定:让学生懂得分类的方法,不同的区分方法得出的分类方式也是不一样的。引导学生可以按颜色或形状等不同的情况进行分类。

然后让同桌合作开展探究活动,活动要求:以同桌合作开展活动,从信封中取出一些气球卡片,先确定分类标准,再进行分类,思考还有其他分类办法吗?

这样,让学生自己选择分类的方式进行解决,从而感悟到由于标准不同分类结果也不一样,体验分类的多样性,不仅有利于学生对分类活动的认识,而且加深对分类的理解。

二、在比较中,感悟“对应”思想

“对应思想”是指在两类事物(集合)之间建立某种联系的思维方法。在小学数学教学中,对应思想在数学课堂上经常用到,把“一一对应”作为一种数学思想方法渗透于学生数学学习的过程之中,充分地创设认知冲突的问题情境。并在数与数、数与形、形与形、量与量等变化规律中,不仅考虑显性的知识,更要充分挖掘其中大量的对应关系。

如,在教学“植树问题”一课时,师出示如下信息:20棵树排成一行,每相邻的两棵树之间摆一盆花,头尾都不放花,一共摆了多少盆花?这样的问题,许多学生容易出错,针对这种情况,教师就可以利用“对应思想”帮助学生理清思路:从头开始,一棵树对应一盆花,一一对应后,最后的一棵树很孤单,没有花盆与它对应,所以“间隔数”比“树的棵数”少1,一共可以放19盆花。又如,还是这20棵树,每相邻的两棵树之间放一盆花,头尾都放,一共可放多少盆花呢?此时,通过刚才“对应思想”的渗透,很多学生已经能够自己借助图示用“一一对应”的方法解释:“间隔数”比“树的棵数”多1,所以,花的盆数是 20+1=21 (盆)。

三、在计算中,感悟数形结合思想

在小学数学的计算教学中,小学生往往因为计算方法混淆,导致计算错误。原因是对算理不能理解,计算只停留于机械记忆。那么,如何帮助学生理解算理既是计算教学的重点,又是难点。为此,教师通常借助课件的演示或直观学具的演示,引导学生在动手操作与观察思考中去理解算理,从而使计算的算理可视化。

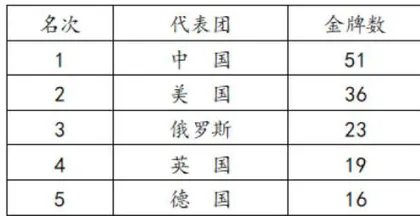

如,在教学“100以内进位加法”一课时,出示(图1)从图中得到的数学信息,先让学生说一说,再让学生说依据数学信息,可提出什么数学问题。生1:美国的金牌拿得比俄罗斯多多少?学生根据问题寻找解决问题所需要的条件,并尝试进行计算。学生很快进行计算;然后在小组内交流自己的算法。最后指名汇报、交流算法,师生评价。在汇报算法时,学生更是各抒己见:

生1: 6-3=3 ,30-20=10,3+10=13,所以36-23=13。

生2:有学生在计数器十位上拨3颗珠子,个位上拨6颗珠子,表示36;然后减去23就在个位上去掉3颗珠子,在十位去掉2颗珠子,只剩下十位1颗珠子,个位3颗珠子,也就是13。

生3:有的学生直接用竖式进行计算。

…..

计算中,学生主动应用数形结合的思想学习新知识、理解算理、掌握算法,为后续学习多位数加减法计算打下基础。

2008年北京奥运会金牌榜前5名如下表:

生2:美国与英国一共得了多少块金牌?列式为:36+19=。

让学生利用原有的学习经验进行计算,发现个位相加满十,应该怎么办?此时,教师不要急于教给方法,让学生利用小棒动手摆一摆,摆的时候满10根捆成一捆。师问:现在零散的小棒有几根?又有几捆小棒呢?有了直观的动手操作之后,并在教师的追问下,学生将感性活动认知慢慢转化为理性的认知,从而突破了难点,也渗透了数形结合思想。

因此,在计算过程中,借助动手操作,帮助学生进行计算,同时学生能够在数形结合中很好地理解算理。

四、在训练中,体验“化归”思想

在小学数学教学中,应加强新旧知识的联系,帮助学生从感性的认识上升到理性的思考,把抽象的知识形象化,通过转化,归结为一般的数学方法和解题策略,有利于学生对知识的建模。

如,在教学“正比例和反比例”一课时,师创设学校运动会上的“60米赛跑”情境,引导学生进行分析比较,来理解“正比例、反比例”的意义。在路程一定的情况下,若甲与乙的速度比是 3:2 ,那么甲和乙所行的时间比就是 2:3 ,学生在亲历的情境中更好地理解“路程一定,速度和时间成反比例”;接着继续以甲、乙两人为例,两人同时同地出发跑了15秒,也就是时间一定的情况下,如果他们的速度比是 3:2 ,则所行的路程比也是 3:20 学生更容易地理解“时间一定,路程和速度成正比例”。

这样,把抽象的正比例和反比例知识同生活紧密联系起来,进行巧妙地转化,使知识的学习不仅仅局限于“积一定,成反比例;商一定,成正比例”的抽象文字记忆中,而是在学生的头脑中形成更加直观的表象,形成鲜明的知识体系,更有利于学生建立完善的正比例和反比例的概念。为此,让学生用化归思想方法去思考问题,去探究新知,有效培养学生探究新知的能力,从而深度地理解所学知识的内涵。

五、在变化中,感悟“转化”思想

“转化”思想是研究和解决相关数学问题时常用到的数学思想方法,它将一种形式转变成另一种形式,可以变新知为旧知、变复杂为简单、变抽象为形象,从而帮助学生解决有关的问题,感悟转化思想的价值。

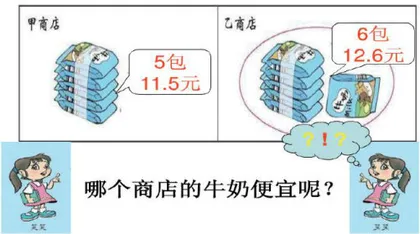

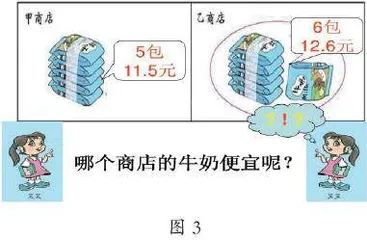

如,在教学“除数是一位数的小数除法”一课时,教师创设“超市购物付钱”的问题情境:

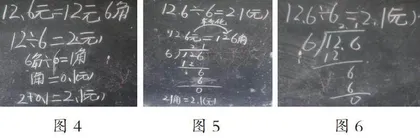

先让学生独立思考、自主探究,进行尝试解决,然后指名汇报:

通过交流互动,明白学生的想法:把小数先转化为整数计算,将已有的学习经验迁移到新知学习之中,引发学生去思考、去尝试、去探究、去解决,逐步进行延伸,如图6,通过转化找到问题本质,从而学会新知。

总之,数学思想的有机渗透,需要经历一个过程。教学中,教师应关注学生的学习过程,训练学生的思考过程,让学生在数学学习中体会数学思想的价值,为学生的可持续发展奠定基础。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250304.pd原版全文