核心素养视域下,数形结合发展小学生运算能力的实践

作者: 刘英英当前小学数学运算教学面临显著挑战。尽管教师普遍重视算理讲解,但在实际教学中仍存在“三重三轻”现象:过度追求算法多样化而忽视算理的本质关联,偏重机械记忆而弱化直观感知,专注单一技能训练而缺乏综合应用引导。2022年版新课标对此提出明确要求,强调第一学段需通过实物操作建立数感,第二学段应用面积模型解释分数运算,第三学段应用数线模型分析复杂数量关系。这些要求为教学指明了方向一必须以数形结合为纽带,将核心素养培育渗透于运算教学全过程,以下是数形结合视域下的五维教学框架实施路径。

一、具象建模,建构数的意义系统

具象建模能够将抽象的数概念转化为具体的、可感知的模型,让学生在操作和观察中,直观地感受数的意义和数量关系。在学习整数时,通过使用小棒、计数器等实物模型,学生可以清楚地看到数的组成和变化,从而理解整数的概念和运算。在学习分数时,利用图形模型,将一个圆形平均分成若干份,用其中的几份来表示分数,学生可以直观地理解分数的意义和大小比较。

具象建模还能够帮助学生理解数的运算。在运算教学中,通过将抽象的运算过程转化为具体的模型操作,学生可以更好地理解运算的算理和算法。在学习加法时,使用小棒将两个数合并在一起,学生可以直观地看到加法的意义是将两个或多个数量合并成一个总数。在学习乘法时,利用方阵模型,将相同数量的物体排列成方阵,学生可以理解乘法是相同加数的简便运算。

如,在“千以内数的认识”教学中,为了帮助学生深入理解数的概念,教师可以设计“个一条一片—块”立方体模型。在课堂上,教师首先向学生展示了单个小立方体,告诉学生这个小立方体代表“1”。然后,教师将十个小立方体连成条状,让学生观察并思考这个条状代表的数量。学生通过直观地观察和数数,很容易就得出这个条状代表“十”。接着,教师又将百个小立方体拼成一个平面,形成“百”的模型。学生看到这个由众多小立方体组成的平面,对“百”的概念有了更直观的认识。最后,教师将千个小立方体堆砌成立体模块,让学生感受“千”的大小。在这个过程中,学生通过亲手拼插立方体,不仅能够直观地看到“满十进一”的过程,还能通过触觉感知到这种抽象规则的实际应用。

二、图形叙事,解构算式意义

2022年版课标指出:几何直观有助于分析问题本质,明晰思维路径。图形叙事正是实现几何直观的有效手段之一。通过图形叙事,学生能够将抽象的算式意义转化为具体的图形表征,从而更直观地理解算式所表达的数学关系。

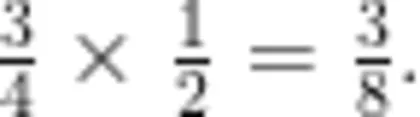

如,以分数乘法教学为例,教师可引导学生经历“折纸一涂色一分割”的完整过程:先将长方形纸横向四等分取其中三份表示  ,再将涂色部分纵向二等分取一份表征

,再将涂色部分纵向二等分取一份表征  ,最后计算重叠区域占比,得出

,最后计算重叠区域占比,得出  的结论。在此过程中,动态课件可直观演示分母相乘的本质——横向分割数决定列数,纵向分割数决定行数,总份数即为分母乘积,也就是积的分数单位;分子相乘则计算的是重叠区域的份数,也就是积的分数单位的个数。这种双维度细分过程,将抽象的算法转化为可观察的面积比例变化,使学生真正理解“分母乘分母确定总份数,分子乘分子计算重叠份数”的算理本质。

的结论。在此过程中,动态课件可直观演示分母相乘的本质——横向分割数决定列数,纵向分割数决定行数,总份数即为分母乘积,也就是积的分数单位;分子相乘则计算的是重叠区域的份数,也就是积的分数单位的个数。这种双维度细分过程,将抽象的算法转化为可观察的面积比例变化,使学生真正理解“分母乘分母确定总份数,分子乘分子计算重叠份数”的算理本质。

在这个教学案例中,学生通过亲自动手折纸、涂色和分割,以及观看动态课件的演示,经历了从具体操作到抽象理解的过程。这种教学方式不仅让学生掌握了分数乘法的计算方法,还让学生深人理解了算理,培养了学生的几何直观能力和逻辑思维能力。通过图形叙事,学生能够将抽象的分数乘法运算转化为具体的图形操作,从而更好地理解数学知识,提高了学习效果。

三、形符互译,发展数学语言

在数学学习中,符号是抽象思维的重要工具,它能够将具体的数学概念和数量关系进行抽象和概括,使学生能够更简洁、准确地表达数学思想。通过形符互译,学生能够将直观的图形、实物等具体形象与抽象的数学符号建立联系,从而更好地理解数学符号的含义和用法。

形符互译能力的培养需要贯穿各学段。在低年级阶段,学生的思维主要以具体形象思维为主,教师应注重通过直观的图形、实物等方式,引导学生认识和理解简单的数学符号。在教学数字时,教师可以用计数器上的珠子来表示数字,让学生直观地看到数字的大小和变化,然后引入数字符号进行表示。在中高年级阶段,随着学生抽象思维能力的逐渐发展,教师应逐步引导学生应用符号来表示数量关系和数学规律,提高学生的符号应用能力。在学习方程时,教师可以通过具体的问题情境,引导学生用字母表示未知数,然后列出方程来解决问题,从而让学生体会到符号在数学中的重要作用。

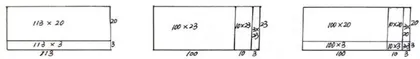

如,低年级教学“20以内加减法”时,可用小棒操作与数线图同步呈现:摆放8根小棒后移除3根,对应数线上从8向左移动3个单位至5的位置。中高年级学习“三位数乘两位数”时,可将 114×23 分解为面积模型:100×20 、 100×3 、 10×20 、 10×3 、 4×20 、 4×3 等不同部分(如下图),再引导学生将其与竖式计算相联结,理解竖式计算中的相同数位对齐原理,从而理解乘法运算的本质。这种从实物操作到图形表征,最终抽象为符号表达的过程,符合学生“具体一表象一抽象”的认知发展规律,提高了学生的形符互译能力和数学思维水平。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250305.pd原版全文

四、模型迁移,贯通运算体系

运算模型库的构建是实现模型迁移、贯通运算体系的关键。教师需要建立一个包含基础模型与进阶模型的丰富工具库,以满足不同运算类型和学生认知水平的需求。

如,在加减法教学中,计数器是一种常见的基础模型。学生通过在计数器上拨珠子,可以直观地看到数的增加和减少,理解加减法的运算过程。在计算 3+2 时,学生可以先在计数器上拨出3个珠子,然后再拨入2个珠子,通过观察计数器上珠子的总数,得出 3+2=5 的结果。数线也是加减法教学的重要基础模型,它以数轴为基础,将数与数轴上的点相对应,通过在数线上的移动来表示加减法运算。在计算5-3时,学生可以在数线上找到5这个点,然后向左移动3个单位,到达2这个点,从而得出 5-3=2 的结果。

在乘除法教学中,面积图和点子图是常用的基础模型。面积图通过将乘法运算转化为长方形的面积计算,帮助学生理解乘法的意义。在计算 3×4 时,学生可以将其看作是一个长为4、宽为3的长方形的面积,通过数方格的方式,得出 3×4=12 的结果。点子图则通过将乘法运算转化为点子的排列和组合,使学生更直观地理解乘法的原理。在计算 2×3 时,学生可以将其看作是2行3列的点子排列,通过数点子的数量,得出 2×3=6 的结果。

这些基础模型为学生提供了多样化的学习工具,帮助学生更好地理解运算的本质和规律。通过使用这些模型,学生能够将抽象的运算概念转化为具体的、可感知的形象,从而降低学习难度,提高学习效果。同时,运算模型库的构建也有助于教师根据学生的实际情况和教学内容,选择合适的模型进行教学,提高教学的针对性和有效性。

五、逆向建构,培养数形转化意识

课程标准明确指出:学生要能够根据问题情境选择合理的运算策略,这对学生的思维灵活性和问题解决能力提出了较高的要求。逆向建构策略正是培养学生这种能力的有效途径,它着重于培养学生的数形转化意识,通过逆向思维的训练,让学生学会从不同的角度思考问题,从而更好地理解数学知识之间的内在联系,提高应用数学知识解决问题的能力。

在学习乘法运算时,学生通常是从因数计算出积,而通过逆向思维,让学生从积和其中一个因数反推另一个因数,能够使学生更加深刻地理解乘法运算中因数与积的关系。逆向思维还能够培养学生的创新能力和解决问题的能力。当学生面对复杂的数学问题时,运用逆向思维可以从不同的角度思考问题,寻找新的解题思路,从而提高学生解决问题的效率和灵活性。

如,在计算 125×8 时,教师引导学生应用逆向建构的方法,通过联想长125米、宽8米的长方形面积来理解乘法运算。教师首先提出问题:一个长方形的长是125米,宽是8米,面积是多少?”学生们根据公式,很快得出面积为 125×8 。通过这样的联想,学生将抽象的乘法运算与具体的长方形面积联系起来,直观地感受到了乘法的意义。这种从算式到图形的逆向思维过程,不仅让学生理解了乘法运算的实际应用,还培养了学生的空间观念和数形转化意识。

在核心素养视域下,数形结合思想为小学生运算能力的提升提供了理论与实践的双重支撑。教学中,通过“具象建模一图形叙事—形符互译一模型迁移一逆向建构”的五维框架,将抽象的算理转化为直观的几何表征,能有效弥合学生从形象思维到抽象思维的认知鸿沟,促进学生对运算本质的理解,最终促进运算能力等核心素养的发展。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250305.pd原版全文