运用质量监测数据结果提升区域小学数学命题质量的研究

作者: 方玉红随着新课程标准的实施,小学数学教育逐渐从传统的知识传授转向核心素养的培养。命题作为评价的重要工具,其质量直接影响到教学效果的评价与改进。云南省各区域在质量监测中积累了大量数据,如何利用这些数据优化命题设计,已成为提升区域教育质量的重要课题。本文以昆明市盘龙区的实践为基础,结合全省质量监测结果,探讨如何通过数据分析提升小学数学命题质量。

一、区域监测数据分析:发现核心问题

(一)学生能力表现

云南省2024年四年级数学质量监测数据显示,全省学生在数学核心素养方面存在以下共性问题:综合应用能力不足:学生在复杂情境中综合应用数学知识解决问题的能力较为薄弱,尤其是在实际问题的解决和验证讨论环节表现较差。

高阶思维能力欠缺:学生在分析、评价和创造等高阶思维方面的表现显著低于知识记忆和简单应用的能力。这一现象在全省范围内普遍存在,表明命题设计需要更加注重学生高阶思维能力的培养。

(二)教师评价能力

教师在命题设计中,评价理论与实际操作之间存在较大差距,命题难以精准反映学生核心素养的发展情况。例如,盘龙区的研究发现,教师在设计命题时,往往忽视对学生思维过程的考查,导致命题形式单一,难以全面评估学生的核心素养。

二、命题优化策略:聚焦核心素养

(一)精准定位命题目标

核心素养导向:命题设计应围绕数学核心素养,重点关注学生的数学思维能力、创新能力以及解决实际问题的能力。例如,通过设计具有生活情境或学科融合背景的题目,评估学生在复杂情境中的综合应用能力。数据驱动的目标调整:根据监测数据中反映的学生薄弱点,调整命题重点。例如,针对学生在“图形与几何”板块的得分率较低的问题,增加相关命题的比重,促进教师在教学中的针对性改进。

(二)优化命题内容

增加生活化与社会热点背景:在命题中融入真实的生活情境和社会热点问题。例如“购物折扣计算”“交通流量分析”等,增强学生的数学应用意识。分层设计题目:根据学生的能力层次,设计基础、拓展和挑战三个层次的题目,满足不同学生的学习需求。例如,在“数与代数”板块中,基础题考查基本运算能力,拓展题考查综合应用能力,挑战题则考查创新思维能力。

(三)改进命题形式

引入开放性命题:通过设计没有固定答案的开放性问题,鼓励学生提出多样化的解决方案。例如,在“统计与概率”板块中,要求学生根据给定数据设计不同的统计方案并解释其合理性。注重过程性评价:在命题中增加对学生解题过程的考查,例如通过主观题展示学生的思维过程,从而更全面地评估学生的核心素养。

三、教师评价能力提升:理论与实践结合

(一)加强理论学习

组织教师系统学习教育评价理论,特别是核心素养导向的评价理念和方法。通过专题讲座、案例研讨等形式,帮助教师深人理解命题设计的理论基础。

(二)实践操作培训

通过命题设计主题教研活动,指导教师将理论知识应用于实际操作中。例如,教师可以通过设计具有生活情境的题目,逐步掌握命题设计的核心技巧。

(三)形成研究闭环

在教师中建立“命题设计一数据分析一教学改进”的研究闭环,促进教师在命题实践中不断提升评价能力。例如,教师可以通过分析学生的答题数据,发现教学中的不足,并针对性调整教学策略。重点关注学生数学思维能力、创新能力、解决实际问题能力等方面的发展。分析数据中反映出的学生在这些能力方面的表现,确定关键核心素养能力培养重点,依据数据分析结果,明确小学数学教学中需要重点培养的核心素养。将核心素养能力评价纳入命题目标,确保命题能够有效监测学生的综合数学核心素养。

根据数据分析结果,明确运用区域质量监测数据分析结果提升小学数学命题质量总体方向。紧密围绕新课程标准和教学目标,突出重点知识和核心能力的监测,同时关注学生的思维发展和数学核心素养的培养。对于学生普遍掌握较好的内容,适当减少监测比重,而对于学生存在困难的知识点和能力点,则要加大监测力度,促进区域内小学数学教师课堂教学、学生核心素养综合能力得到优质均衡发展。

四、“教一学一评”一体化:实现全过程评价

在命题设计阶段,明确核心素养的评价目标,确保命题能够全面反映学生的能力发展情况。例如,命题蓝图应涵盖数学思维能力、创新能力、解决实际问题能力等多个维度。通过监测数据的解读,为教师提供教学改进的参考依据。例如,针对学生在“统计与概率”板块的得分率较低的问题,教师可以强化相关知识的教学。基于监测数据和命题分析结果,教师调整教学策略,重点关注学生核心素养的培养。例如,通过增加生活化教学案例,提升学生解决实际问题的能力。

五、案例分析:昆明市盘龙区的实践

(一)命题实践中的具体策略

基于监测数据分析结果精准定位命题自标。基于2024年昆明市五年级数学质量监测的数据,盘龙区在对全区数学质量监测数据进行分析后,发现学生在综合应用数学知识、分析实际问题、验证讨论问题和探索解决问题的能力方面表现薄弱。例如,得分率最低的题目是第10题(平均数理解与应用),得分率仅为 36% 。针对这一问题,命题设计中增加了对“平均数”概念的考查,同时设计了更多具有生活情境的题目,引导学生在真实情境中应用数学知识解决问题。

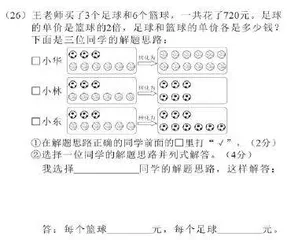

凭借监测数据分析结果优化命题内容。盘龙区根据监测数据调整命题内容,增加了对学生薄弱知识点的考查。例如,主观题第26题考查学生利用数形结合思想解决问题的能力,要求学生通过图形表征找到两个量之间的倍数关系,并利用倍数关系模型解决问题。这种题型不仅考查学生的知识掌握程度,还考查学生对问题的理解能力以及解题过程的反思能力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250306.pd原版全文

主观题第26题有两小题,考查内容有三点:

(1)考查学生利用数形结合思想,找到两个量之间倍的关系,利用倍关系的模型解决问题。(2)能在解决实际问题的过程中,能对结果的实际意义作出解释。(评价与反思)(3)考查学生对问题的理解能力。(本题要求列正确的算式学生会用符号表征)

命题分析:在三年级乘法单元中的“倍的认识",教材安排教学了“求一个数是另一个数的几倍”和“求一个数的几倍是多少”两大类型。其中在教学“求一个数是另一个数的几倍”时,教材有意渗透线段图的表征方式,从最初的实物图逐步抽象成用图形(如圆、三角形)代替实物,再过渡到用一长条表示1倍数,几个相同的长条表示几倍数。在教学“求一个数的几倍是多少”的实际问题时,则抽象成线段图来表征两个量之间的关系。本题信息首先转化为图形表征,再依据图形进行列式解答,实质是将两种未知量通过等量替换转化为一种未知量,这就要求学生首先要具备这种化文字为图形的能力,其间又涉及数量关系的理解、作图能力等要求。

利用监测数据分析结果改进命题形式。盘龙区引入开放性命题和多层次命题设计。例如,开放性命题要求学生根据给定数据设计不同的统计方案并解释其合理性,鼓励学生发挥创造力和想象力。多层次命题则根据学生的不同水平设计基础、拓展和挑战题目,满足不同层次学生的需求。

(二)教师评价能力的提升

理论学习与实践结合:盘龙区组织教师系统学习教育评价理论,特别是核心素养导向的评价理念和方法。通过专题讲座和案例研讨,教师深人理解命题设计的理论基础。同时,通过命题设计教研活动,教师将理论知识应用于实际操作中,逐步掌握命题设计的核心技巧。形成研究闭环:盘龙区建立了“命题设计一数据分析—教学改进”的研究闭环。例如,教师通过分析学生的答题数据,发现教学中的不足,并针对性调整教学策略。通过这种闭环研究,教师的命题能力和评价能力得到了显著提升。

(三)“教一学一评”一体化的实践

盘龙区在命题设计阶段明确核心素养的评价目标,确保命题能够全面反映学生的能力发展情况。命题蓝图涵盖了数学思维能力、创新能力、解决实际问题能力等多个维度,为教师提供清晰的命题方向。盘龙区通过监测数据的解读,为教师提供教学改进的参考依据。例如,针对学生在“统计与概率”板块的得分率较低的问题,教师强化了相关知识的教学,并通过增加生活化教学案例,提升学生解决实际问题的能力。盘龙区基于监测数据和命题分析结果,教师调整教学策略,重点关注学生核心素养的培养。

基于质量监测数据的命题优化能够有效提升小学数学命题的科学性和针对性,促进区域教育质量的均衡发展。通过聚焦核心素养评价、提升教师评价能力以及实现“教一学一评”一体化,可以更好地满足新课程标准对学生核心素养培养的要求。昆明市盘龙区的实践案例为云南省其他区域提供了有益的借鉴。未来的研究可以进一步拓展监测数据的应用范围,探索更多命题优化的可能性,为全省小学数学教育质量的提升提供有力支持。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250306.pd原版全文