巧用错误资源 焕发课堂活力

作者: 付红梅课堂是各种认知交汇的场所,是师生之间、生生之间不断交流互动,情感碰撞的状态,同时也是学生出错的地方。教学中,学生出现差错是客观存在的,教师要善用错误,并将学生的学习错误当作一种教育资源,有效合理地加以利用。这就需要教师练就一双“慧眼”,善于捕捉,深入挖掘差错背后隐含的资源,引领学生从错误中求知,在错误中探究。让动态生成的“错误”,成为教师的珍贵的资源,成为数学课堂教学的一个亮点。

一、“范”错“犯”错——防范未来

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)指出:每个学生都是一个学习的主体,都具有独自分析、解决问题和创新的能力。学生是课堂的主体,他们犯错的过程是尝试、用自己的思维方式来加工新知识的一种过程,也是他们创新能力的体现过程。课堂教学中的错误可在“无意”中呈现,学生在“纠错”的过程中,经历了思考、讨论,甚至争论,带着发现的眼光去探究,在思维的碰撞中去反思。如果错误能在未发生之前展现给学生,就能让学生在了解中避免这种错误,预先进行“防治”。

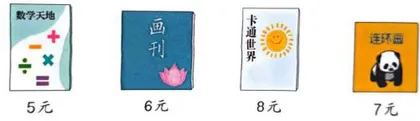

如,在教学“认识人民币”之后,有这么一道题:

用13元正好可以买下面哪2本杂志?

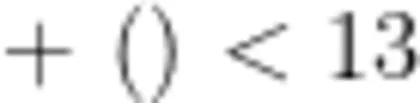

不少学生读完题后很快说出自己的答案,但是不少学生都忽视了“正好”两个字,只看到数字“2”,老师可以适时引导理解什么是“正好”,用学生的语言来说就是“钱用完了,没有剩余”。那么怎样做到刚好没剩余,又是一个新的思考起点,通过学生的讨论交流与不断尝试,即:当( )+( )>13 怎么调整,( ) 时又怎么办?诸多讨论出现得出了尝试法、罗列法、数的分成等,在不同的答案呈现时,让学生用自己觉得可以让人信服的理由来说服对方,也让对方进行辩解。

时又怎么办?诸多讨论出现得出了尝试法、罗列法、数的分成等,在不同的答案呈现时,让学生用自己觉得可以让人信服的理由来说服对方,也让对方进行辩解。

把开始的一个小小的错误当作思维的起点,利用旧知作为桥梁不断丰富学生的解题途径。

二、“设”错“解”错——了解本质

教师为学生“量身定做”了错误,在学生认为自己已获得“成功”时,给他们“当头一棒”。这样探究往往会事半功倍,让学生感受到了心理落差,从喜悦的制高点掉落深谷,如坐云霄飞车般的心情使他们留下深刻的印象。

如,在教学“面积与面积单位”一课时,为了让学生更深刻地理解面积与面积单位,在比较面积大小时,必须用统一单位进行比较。教师准备了大小完全相同的长方形,一、二两组,发的格子图是边长为 1cm 的正方形,而三、四组的变成边长为 2cm 的格子图。小组合作时,由于有现成的格子图,所以学生都选择了用数格子的方法进行验证。结果一、二两组的结果是48个格子,而三、四两组只有12个,大家下了结论,两个长方形不同。在大家异口同声的回答之后,教师问了一句“你确定吗?”许多学生开始思考了,难道不对吗?我及时拿出这两个长方形对比,发现二者完全一样。那么问题在哪呢?学生开始讨论起来,发现两边的格子的大小不一致,这时学生“恍然大悟”,被老师“耍”了。

一次亲身的体验,学生从“陷阱”中获得的体验,不仅是动手实践的快乐,还有自己寻觅发现新知的满足。

三、知“错”改“错” 寻找原因

《新课标》指出:“要关注学生在数学活动中所表现出来的情感与态度,帮助学生认识自我,建立信心。”良好的学习态度是学生积极参与课堂的原动力。学生在学习过程中有了错误,最重要的是认识到自己的错误,而不是一味地批评与苛责。因此,教师应该做的是因势利导,引领着学生寻找自己错误的源头,找到自己的“病根”,对症下药,从“病根”上进行根治。学生的错误是一个灵动的、贴近学生心灵的学习素材,只要合理利用,就能最大程度地唤醒学生的求知欲,促进学生的情感发展与知识获得。

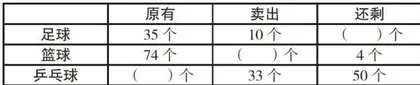

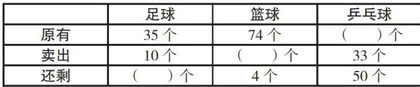

如,学生在初步接触表格类的题目时一直存在一个问题:不会看表,拿到表格就全凭着感觉写,做多了就形成习惯性,简单以为表格都是竖着看的,所以错的就比较多,鉴于这种情况,教师可以把表格重新调整一下方向,引领学生仔细地对比。

师:用你们的火眼金晴观察一下这两张表格,一样吗?

观察之后,思考一下:这两张表格应该怎么看?

通过引导对比观察之后,对表格有了更深的理解,后面完成的就相对比较好了。

教师要充分地利用课堂上的即时错误,来调动学生的主观能动性,训练思维的灵活性与创造性。

四、将“错”就“错”——引导探究

在数学课堂上,学生出现了错误,许多教师的做法是“及时订正”,然而这个方法却无法带来教师所想要的效果一一防止错误。这时,教师若是及时发现错误的价值,以“学生自身的错误”作为案例,给学生提供一个自我探索的空间,通过自主比较、发现、辨析,让他们深刻地认识到错误的原因,从根本上纠正它,这样不但课堂上有了最激烈的思维碰撞,让学生从数学知识的面上走进了它的本质,体验到知识之间的联系与区别,建立一个完善的知识网络,进而降低了错误发生的概率。

如,在教学“3的倍数特征”一课时,上课伊始,教师出示一道判断题:“个位上是3、6、9的数都是3的倍数”对吗?结果有大部分学生认为是正确的,如果我只是简单地告诉他们答案的话,效果肯定不理想。因此,我及时抓住这个机会,进行分组讨论,让这几个同学为一组,对自己的思路进行整理、表述,用最有说服力的数学语言去发表自己的观点。学生们展开了激烈而深入的探讨,最终他们得出了结论:13、16、19则不是3的倍数,所以个位上是3、6、9的数不一定是3的倍数。这时我及时追问:“那3的倍数有哪些特征呢?”并出示100以内的数,让学生自己通过观察、动手、对比、总结得出结论—各位上数字之和是3的倍数,那么这个数就是3的倍数。学生通过刚才的辨析讨论,已经弄清了今天要学的知识点,解决了难题,这个过程大家都有种经历风雨洗礼后,见到彩虹的喜悦感。

总之,数学错误的产生源于对数学知识的理解偏差。针对错误,教师要用数学的眼光去审视它们,发现它们蕴涵着的数学价值,隐藏在错误后面的思考与智慧,发挥其最大的功效。巧用错误资源,让数学课堂更加多姿多彩。错若化开,成长自来。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250307.pd原版全文