例谈统编版小学语文教材插图的合理化使用

作者: 陈学辉插图作为文本的补充,能使学习者获得丰富的视觉表象,有利于培养学生的观察、想象、语用等诸多能力。统编版小学语文教材中的插图精美,也有待商榷的细节,有进一步完善的空间,需要教师在教学时予以关注,以“不唯书、不唯上”的批判精神,关注细节,细致思考,对其进行辨别、分析,从是否符合生活实际、是否准确表达、是否体现丰富意蕴等视角出发,审视插图,利用图文互见、借图叩文、依文思图等策略,引导学生质疑,习得学习方法,发现言语秘妙。

一、“挑剔”眼光辨析插图内容

(一)插图要符合生活实际

联系生活实际看插图,会发现一些容易被忽略的地方。如三下《陶罐和铁罐》的插图中,在掘出的陶罐上,挂着色彩鲜明的布料。一般来说,布料即便不在漫长的岁月里被腐蚀和分解,出土后也往往会迅速地氧化,不太可能保持鲜亮的色彩。此外,它们出现在插图中,对衬托陶罐光洁、朴素、美观的形象意义不大。又如四下《囊萤夜读》中写道“练囊盛数十萤火以照书”,插图为竹简。车胤为东晋人士(约公元333年至401年),他读书时距离蔡伦改进造纸术的元兴元年(公元105年)已过去两百多年,价廉物美的纸书没有理由不大量替代竹简。另外,既然文中称所读之物为“书”,而古代习惯称竹简为“简”,将编缀在一起的称为“册”,那么插图以纸书的形式呈现读物,可能更为妥当。再如六上《三黑和土地》一文中提到荞麦开花、小麦播种,据此可推断当时为 9~10 月,燕子已基本南迁。然而,配图上燕子纷飞在青翠的山林中,容易让人误以为此时是春天。

(二)插图要讲求准确表达

将文本与插图进行对比,也容易发现问题。如三上《古诗三首》中,诗句提到“菊残犹有傲霜枝”,然而插图上黄色菊花并无残缺,开得正艳;明明是“夜深篱落一灯明”,然而插图上儿童蹲在离篱笆还有一段距离的石头旁挑灯捕捉。又如三上《在牛肚子里旅行》中,青头“又跳到牛身上,隔着肚皮和红头说话”,插图中青头却站在牛背上大声叫噻。再如四上《普罗米修斯》一文中描写普罗米修斯受折磨的句子为“双手和双脚戴着铁环,被死死地锁在高高的悬崖上。他既不能动弹,也不能睡觉”,但插图中,捆普罗米修斯的脚链、手链松散,意味着他可以在一定范围内移动,不符合文中“死死地”“不能动弹”的描述。严格来讲,这些插图都还有优化的空间。

(三)插图要体现丰富意蕴

阅读文本,要进入文字营造的场景。教师可以借文字去审视插图营造的情境。如四下《巨人的花园》,文中是这样描述的:“园里长满了柔嫩的青草,草丛中到处露出星星似的美丽花朵。还有十二棵桃树……”而且文本多处描写花园中的桃树,然而插图中却主要画了疑似蔷薇等低矮的花朵,重点有所游移。又如六下《游园不值》中,插图里柴扉不过头颈高,红杏就在门边咫尺之遥。文学评论家孙绍振教授在《春天:九种不同的古典诗情》中说过,“春色满园”完全是诗人带动读者在想象,由偶然发现“一枝红杏”引发封闭不住、压抑不住的对春天的想象。然而,插图中满园春色何须想象?何来突然的欢喜?何来与大自然报春使者的不期而遇?插图在营造意境、讲求艺术留白的同时,也要注意内容的吻合度。

审视插图的方法还有许多,如可以与其他版本对照,与相关雕塑、绘画作品对照,等等。好的插图,应该和文本相得益彰,出现以上类型偏差,理应及时纠正。

二、利用“问题插图”资源的教学策略

插图是教材重要组成部分,即便不够完美,也可以当作一种难得的教学资源,关键看教师如何利用。对于可能引发争议的插图,除了让学生修改插图、重新配图来进一步深化对文本的理解外,笔者还经常使用以下三种策略。

(一)图文互见,借助比较阅读,提升学习的效度

比较阅读具有思考性、批判性、创造性,是一种有效的阅读方法。教师可引导学生展开比较阅读。

如《普罗米修斯》教学中,笔者设计了这样的教学片段。

1.指名读第六自然段,画出描写普罗米修斯痛苦遭遇的语句。

2.对比阅读。

① 普罗米修斯的双手和双脚戴着铁环,被死死地锁在高高的悬崖上。

② 普罗米修斯戴着铁环,被锁在悬崖上。

3.指导朗读,读好关键词,体会其作用,并能抓住关键词有感情地朗读课文。

4.根据作者的描写,观察教材插图(见图1)与课外书插图(见图2),说说哪里画得好,哪里没有体现文章的内容。

汇报:“眼神不屈、体格健壮、鹫鹰凶恶、山崖高耸”刻画得较到位;没画出“死死地”,人物的活动空间过大;画上几根细链就锁住了普罗米修斯,体现不出神的孔武有力……

如叶圣陶先生认为的,阅读方法不仅是机械地解释字义、记诵文句、研究文法修辞的法则,最要紧的还是多比较、多归纳。这样的对比教学,注重品读语言,既让插图成为文本学习的桥梁,又让学生使用文本内容来判断插图,使文本图像化。学生学会图文结合,进行比较阅读,在分析、探索、归纳中,实现积极语用的自的。

(二)借图叩文,培育质疑精神,张扬思维的力度

著名教育家弗雷内主张,传授给学生知识并不是教育的根本目的,让学生学会探究知识的方法,培养学生独立的思维能力和批判精神才是教育的终极目标。《义务教育语文课程标准(2022年版)》也明确指出,要“引导学生发表对文本的看法”“鼓励学生对文本进行评价”。有争议的插图就是很好的教学资源。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250310.pd原版全文

如五下《跳水》一课教学中,笔者设计了如下教学流程。

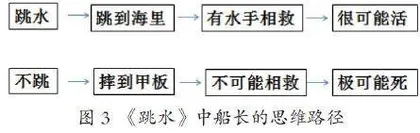

先引导学生借助课后题“在那个危急时刻,船长是怎么想的?他的办法好在哪里”梳理船长的思维路径(见图3)。

接着追问:“跳只是可能活,不跳一定会死吗?”学生结合课文插图与相关资料,展开小组讨论,完成填写。

跳也可能是死,因为________。

不跳也可能活,因为________。

小组汇报时,学生认为“跳也可能死”的理由有“横木不稳,跳不远,还是会摔到船上;不能保证人水时受到的伤害小”等。选择“不跳也可能活”的学生,有的联系插图,建议抓住旁边的绳子、蹲下抱住横木,或者抱住不远处的枪杆;有的则认为作者的描写存在漏洞:远洋船只宽可达十几米甚至几十米,在中心两三米长的摇晃横木上,根本跳不了那么远,不如就近抱着枪杆或绳子,等待水手救援。至此,教学充分引发学生展开思考。

尽信书则不如无书。针对插图展开争论,是为让学生明白,学习不是把自己当作海绵,来者不拒,统统吸收,而要学会运用生活经验、已学知识,主动鉴别、过滤、选择。这会让学生不止步于接受,而是多问几个“为什么”。毫无疑问,这一过程中,学生的批判性思维得到发展,创新能力得到提升。

(三)依文思图,发现言语秘妙,感受表达的精度

阅读教学中的一项重要内容就是重视语言的品味、揣摩和运用,引导学生把握、感悟、领会作品的秘妙。用好不够完美的插图,也可以收到出其不意的效果。

如三上《父亲、树林和鸟》一课的语言赏析,笔者设计了这样的教学流程。

1.读课后第三题,选择一个句子说说加点部分带来的感受。

2.比较语句:幽深的树林;雾蒙蒙的树林;幽深的雾蒙蒙的树林。

3.观察课文插图,边读句子边想象画面,说说图中哪里感觉和想象中的不同。

学生仔细观看插图,提出文中以“幽深”一词描述树林,这种幽暗之感是由树林茂密而产生的。然而,插图中树木有些稀疏,雾气也略淡。要是画得再贴切一些,会更符合文本的意境。

4.总结方法,迁移自学另两句,汇报。

在这样求同、求异中,结合插图比用词、比语句,能让学生直观地理解作者立意的独特、用词的准确、布局的巧妙,从而更深刻地理解文意,发现言语的“秘妙”,感受表达的精度,进而培养语感。

总之,教材插图留有一些优化的空间。教师不能只是狭义地“教教材”,而要站在积极语用的视角,站在关切学生总体素养发展的高度,发现问题,恰当利用插图资源,让学生拥有更多可能性。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250310.pd原版全文