立足叙事文本特点,丰富支架类型有效导读

作者: 戴晨曦叙事文本,通常指以所叙述事件为主线的文本类型,一般记叙文、小说、寓言、神话、童话、民间故事等体裁的文章,均可归属于叙事文本。不少写人文章主要通过叙述人物在事件中的具体表现来反映人物特点,也有明显的叙事文本特质。统编版小学语文课本中,叙事文本占比相当大,体现着教材编写专家对小学语文教学的某种理念认知和价值期许。笔者以为:一是遵循小学生阅读认知的心理特点和现实水平,二是关注学生语文核心素养尤其是语言运用和思维能力发展。因而,我们应该认识叙事文本的基本特点,在此基础上研究、设计适切的教学方案。

一、叙事文本的基本特点

相比以状物、写景、抒情、说理为主的阅读文本,叙事文本的独特之处主要可从整体结构、具体内容、表现主题三个方面来认识:

(一)叙事文本的结构特点。文本的整体结构是指文章内容的组合构造方式,它是文章思路的外在表现形式,就像建筑中的框架,决定着文章的布局和层次。每种文体,每篇文章,都有属于自己的整体结构,它努力以最恰当的安排、最巧妙的组织,使文章内容得到有效呈现,文章主题得到清晰表达。

小学的叙事课文,主要特点是采用线性叙事方式,即按事件“起因→经过→结果”顺序,或情节“发生→发展→高潮→结局”顺序组织内容。这种线性顺序,文面上大多数没有语词标志,如二上《小蝌蚪找妈妈》,按“渴望寻母→误认母亲→找到母亲→母子团聚”的结构展开叙事;偶尔有以时间或地点语词来标识的,如六下《十六年前的回忆》,按“那年春天→可怕的一天→十几天过去 28 日黄昏”这几个时间节点展开情节;六上《穷人》,按“自己家→西蒙家→自己家”这两个地点变换展开以桑娜行动为主线的故事情节。但不管有无时间、地点标识,其本质还是事件本身的线性呈现。

(二)叙事文本的内容特点。文本的具体内容是指作者按预定结构思路,有步骤叙述、描述或论述出来的信息、数据、实例、场景等,它们在生活中是素材,拟用于写作时是题材,写进文章就是具体内容。主题是文章的灵魂,结构是文章的骨架,具体内容就是文章的血肉,显现灵魂让文章鲜活,充实骨架使文章丰满。

小学的叙事课文,内容上的特点主要是展开人物活动过程,即以一个或多个人物为主体,叙述以人物为核心及其活动为主线的一件或几件事情。所谓人物,大多是现实人物(人类);童话、寓言等儿童文学中往往是人格化了的动物、植物、器物等。所谓活动,涉及事件及其发生环境:事件是对人物形貌言行的描述;环境则是对自然环境、社会环境等的具体描述。如三上《手术台就是阵地》第二段,将小庙前频遭炮轰、硝烟滚滚、弹片横飞与白求恩熟练、敏捷为伤员动手术取弹片无痕融合,极端险恶的环境与高度镇定的情绪形成强烈对比,产生强大感染力。

(三)叙事文本的主题特点。写作是人类有意识的精神生产实践,这种“有意识”,体现在写作中,就是主题,亦称主题思想、中心思想。不同文体,主题特点不甚相同:状物文章旨在揭示事物外形、功能等方面的特征,写景文章旨在折射时代风貌、抒发内在情感等,说理文章则旨在揭示某种规律或原理,论证某种观点或哲理。

叙事文本的主题特点,体现在其不同指向:有的以人物行为表现,反映道德伦理观念,如四下《“诺曼底号”遇难记》,通过叙述哈尔威船长于沉船之际指挥乘客逃生自救的情景,表现哈尔威船长临危不惧、沉着机智、舍己救人、忠于职守的崇高品质;有的以事件中的现象,生发为人处世道理,如四上《爬天都峰》,通过描述“我”途遇老爷爷彼此互相鼓励爬天都峰的故事,从中明白面对困难需要鼓足勇气增强信心的道理;有的以人生特殊经历,抒发某种悲喜爱恨的情感,如五上《桂花雨》,通过回忆儿时赏桂花摇桂花做桂花糕饼的事儿,抒发对童年和故乡的怀念之情。

二、叙事文本的教学设计

新课标(指2022年版《义务教育语文课程标准》,下同)明确提出语文课程核心素养四大自标,其中语言运用是其他核心素养载体,思维能力则为其他核心素养提供智力支持。据此,帮助学生在语言与思维互动共生中实现核心素养的整体提升,应该是语文教学的主线和常态。叙事文本的阅读教学中,可以运用支架导读策略,引导学生有序推进阅读进程,展开语文实践,促进语言运用与思维能力共同发展。

(一)以纲要为支架,引导思维,助力线索梳理

纲要信号,是字词、短语、数字、符号等组成的导学信号,直观、简明地提示学习内容,引导学生有目标有条理地阅读、思考、领悟。具有线性结构的叙事文本,纲要信号主要提供文章的结构框架,对事件发展的起因、经过(发展、高潮)结果等元素作出提示,让学生在初读阶段便明确方向,依循线索,展开有序思维,进而顺利完成整体感知。

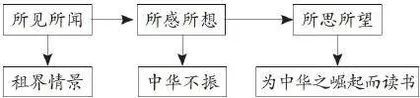

如四上《为中华之崛起而读书》,讲述了周恩来总理少年时代的故事。它具有清晰的结构,从周恩来看到租界里中国人受洋人欺负的情景,到他对“中华不振”的深刻感受,再到立下“为中华之崛起而读书”的宏伟志向,事情的起因、经过、结果非常明确。教学这篇课文,在扫清字词音形与语义障碍、读对读通课文的基础上,便可以制作如下纲要信号,作为引导学生阅读课文的导读支架:

该支架运用时,起初可以只出现第一横行文字,用以提示学生全文事件可据此把握起因经过结果,并以自己的语言先行概括这三个部分的大意;然后师生交流形成确切的概括文字,将其填入结构框架的第二横行。于是,学生借助这一纲要信号支架,便整体把握了课文主要内容,清晰地看到周恩来总理年少时思想转变的过程,初步认识了课文主旨,为接下来的细读文本、深度理解铺垫。

(二)以情境为支架,激活思维,助力情感体验

叙事文本以现实环境及其中人物活动为主要叙写对象,意味着文本内容大都是可用视听感官去觉知的形象性画面情境,它是事物原型的反映。具身认知理论表明:形象性画面情境能让人设身处地,激起同理心,“走进”文中人物的生活世界,体验他们的情感,进而思维立场也转向他们。因而,创设具象情境,能催生学生情感体验,进而激活其思维活动。

如三上《卖火柴的小女孩》,讲述的是一个小女孩在街头卖火柴,因饥寒交迫,多次擦燃火柴看到种种美好幻象,最后在幻想中死去。文中小女孩的悲惨生活,当今儿童没见过,更没经历过,仅仅阅读文字,不易激起共鸣。教学中,不妨制作与小女孩数次所见幻象匹配的动画视频,在引导学生依次研读相关语段时分别择机播放,学生在“亲见”热和的大火炉、喷香的烤鹅、美丽的圣诞树、慈祥的奶奶等形象场景时,便如身临其境,会真切感受到小女孩极端寒冷、饥饿、孤独、痛苦,读懂小女孩对温暖、美食、亲情、幸福的无限渴望。在这样感同身受基础上,善良之性、怜爱之心以及对资本主义制度下贫富不均的痛恨之情将会油然而生,而这些正是本篇童话的题旨所在。

(三)以问题为支架,催生思维,助力意蕴理解

学问学问,问为学之源,学是问之流,学问相依,学方有成。以引导学生理解课文为“使命”的阅读教学,某种意义上就是“问  学”过程,或教者问(设疑)学生自学,或学生问(质疑)教者导学。为了使问能够对学产生积极效果,问不能盲无目的,也不能漫无边际,应该成为催生学生循序渐进思考问题的思维“航线”,成为承载学生由浅人深理解文本的学习支架。

学”过程,或教者问(设疑)学生自学,或学生问(质疑)教者导学。为了使问能够对学产生积极效果,问不能盲无目的,也不能漫无边际,应该成为催生学生循序渐进思考问题的思维“航线”,成为承载学生由浅人深理解文本的学习支架。

如五下《军神》,直接描写刘伯承接受眼球摘除手术时,忍受割肉之剧痛的表现,是中心情节,教学时可从这里开始边引导读书边拉开追问:

从手术情形中你体会到什么:手术极端疼痛,刘以超凡意志忍受着;

刘为什么宁愿承受剧痛也不使用麻药:为了保护脑神经;

为什么要保护脑神经:要保持清醒的大脑;

为什么要保持清醒的大脑:能够奔赴战场消灭敌人;

为什么要继续战斗杀敌:拯救民族,争取自由解放……

这一串追问,环环相扣,步步紧逼,不断“点燃”学生思维,引导学生向前、向后研读相关字词、语句,相机穿插引读、引议、引辩、引说等活动,借以启迪思维过程,领悟语言文字,体会人物特点,从而深刻认识刘伯承意志顽强、品德高尚的“军神”形象。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yned20250311.pd原版全文