利用双向细目表解决小升初文言文复习三大难题

作者: 钟可欣【中图分类号】G52 【文献标识码】A【文章编号】2095-3089(2025)07-0151-03

文言文是小升初考试的重要内容之一,但是在复习迎考过程中,老师们对虚词复习的要点是什么、句意复习的范围如何划定、篇章复习的难度如何把握等问题,众说纷纭,莫衷一是。为了解决这些问题,老师们也做了多方面的尝试,但效果不尽人意。笔者通过研究与实践发现,利用双向细目表可以更好地解决这三大难题。

一、依“表"解决文言文虚词复习要点“是什么”的问题

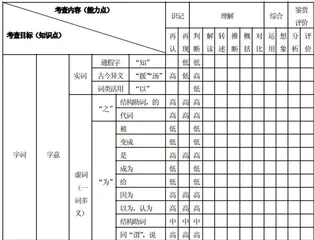

教师在进行文言文虚词复习时,存在诸多问题虚词往往同实词统一复习,没有进行分门别类的专项训练,学生在虚词复习上没有进行系统的要点整理,最多只掌握课内教材所涉及的虚词的意思,不知道该虚词还有其他什么释义,在考查课外虚词的情况下更是束手无策。由此可见,学生在虚词知识掌握上应形成“先梳理再探究"的形式,因此,复习阶段匣清常见虚词的所有释义是非常必要的。实施过程中,若没有对常见虚词的所有释义进行归纳,而是片面理解,缺乏科学参照,仅凭教师经验定夺虚词需要复习哪些释义,那么虚词要点的复习并不到位。若学生有一定的语言感知能力和大量的词意积累,一般可以借由学习经验对虚词的用法做出合理的判断。但在小学阶段的语文教材中,虚词分布并不集中,且有些学生在文言文文本初学时掌握不扎实,拓展不深入,时间一长,等到复习阶段,对教材中的很多例子都已经遗忘,更何况要求其对虚词的意思做出正确判断。所以,我们在文言文复习阶段,一定要加强让学生回到课本,巩固旧知,按照表1“小升初文言文双向细目表”所示,对实词和虚词进行分辨,强化梳理虚词所有要点的意识。

通过对近几年考查的虚词进行整理和分析,笔者发现并非所有的虚词都存在考查的概率,作为小升初虚词考查,有些虚词还未在考试时抛头露面,如“若”“者”“何”;而有的虚词却重复出现在各地市的试卷中,甚至是在同一年份中出现,频率颇高;即便是同一个虚词,有些含义和用法也反复考,甚至题目的示例也与往年一致,可见命题专家对这类虚词的重视。其中“之"和“为"字考查的频率较高,在备考上,可以有所侧重。

(注:“高"代表高频,“中"代表中频,“低"代表低频。)

文言文虚词的复习可以进行“分门别类”的对待。虚词的特殊性表现在它们在不同句子或不同语境的实际意义上,借由双向细目表进行分类整合与比较,我们会清晰地感知,有些虚词的用法很单一,容易区分和分辨,各类书籍和文献的解释也比较相似。以“为"字为例,“为"字包含以下含义:被、变成、是、成为、给、因为、说、表示结构助词、认为等。在《学弈》"为是其智弗若与"中,为的意思是“因为”;在《两小儿辩日》“孰为汝多知乎"中,为的意思同“谓”,表示“说”。由此可见,文言文的虚词在不同语境中会呈现出不同的含义和词性,以此类推,其他虚词也存在多种情况的释义。只要我们做教学的有心人,在复习阶段观察比较,整合补充,潜心推敲,在文言文虚词复习的过程中借双向细目表梳理各类虚词出现的频率,对词意进行分门别类的整理,并清晰、精准地指向课文中的出处,通过阅读的实践,学生便能借由课内典型句子,随文定义,以达丰富。将虚词的所有的释义进行梳理归纳的目的是找“共性”辨“个性”,致使学生在课外拓展中,也能借由语境,联系课内文言文,举一反三。深刻理解文言文虚词的所有要点,使学生在文言文阅读虚词板块的复习成效有所提升,最终达成学生能够独立解题的现象和收效。

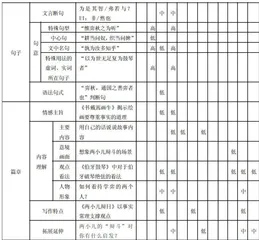

二、依“表"解决句意理解复习范围“如何划定”不清的问题

根据表1可知关键句释义为高频考点,而文章的关键句的范围不清致使教师在复习时选择将全文进行逐字逐句翻译,且当考查到非课内文本的句子翻译时,学生便一筹莫展。复习范围不清归根于教师在实际课堂复习过程中,对考查的句意理解的复习范围没有明确的划定,依据考点对教材进行科学的整合、取舍和侧重是必不可少的。[2]

常作为翻译题型考查的关键句式包括特殊句型、中心句、文中名句、有特殊用法的实词及虚词所在的句子,而其中高频考查的句式包括特殊句型、文中名句和有特殊用法的实词及虚词所在的句子。在文言文句意复习阶段,文言文双向细自表能够帮助学生快速聚焦、定位到高频考查的句子和段落。有了双向细目表的支架进行支撑,复习时就能有清晰着手点和侧重点。由此明晰,对于特殊句型的掌握,小学阶段仅要求学习者了解特殊句型包括倒装句、省略句、判断句、反问句等,只要知晓这类句子作为特殊句型,常考翻译即可,不做过多句式结构上的理解,而中心句是文章表达主旨情感,揭示道理的句子,考查频率较低,应将句意复习的重点落到教材注释中所呈现的句子。

因此,在复习阶段,教师可借由双向细目表精准地将句子翻译的考试范围缩小为“特殊句型"“中心句”“文中名句”“有特殊用法的实词、虚词所在的句子”,在减轻复习压力的基础上,又保证复习要点切合考纲范围。复习时有表可依,既解决了文言文复习时,句意的复习范围过多不知从何下手的问题,提高了复习的针对性;也解决了复习时间不够,造成“捡了芝麻丢了西瓜”,提高时效性。明确了测试的考点和复习要点,在接下来的模拟考中,便可依据“双向细目表"和各本教材更加精准地把握翻译的重点和方向,进行重点句的释义专项作业设计,强化训练的针对性,让学生在翻译过程中更加得心应手,游刃有余。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ktyj20250751.pd原版全文

三、依“表”解决篇章复习难度"如何把握"不解的问题

教师在最后时间紧迫的复习阶段总是面临“面面俱到”的需求,什么知识点都想进行复习,便产生文言文复习范围广,复习量大的错觉,且复习课堂上的满堂灌也会让学生上课效率低下。教师对句篇复习难度不清晰主要呈现为两方面现象:一是教师不知文言文句子的考查知识点为句意理解、断句、句式判断,而篇章板块所涉及的知识点考查则为情感主旨、内容理解、写作特点、拓展延伸,其中内容理解还包含对主要内容、意境画面、观点看法及人物形象等方面的理解;二是教师在清楚所考查知识点的范围的基础上,不知其中所细化的知识点考查到什么程度,复习时让学生掌握到什么程度即可,导致复习阶段学生所掌握的能力点超出考纲范围,有效时间被浪费,学生对于考查目标所涉及的能力点印象不深刻,不知道要答到什么程度即可。

例如,依据表1可知,文本中“意境画面"这个知识点的评价标准仅需要学生依据文本流畅地阐述自己的想象即可。根据《小学毕业质量监测语文命题指导意见》可知,命题原则遵循基础性、实践性、全面性、综合性原则,其中“实践性原则"集中指向由语言文字这一载体所覆盖的人性文化的价值导向,聚焦学生在语文学习进程中的感悟、体验和审美活动,体现语文学科和文化本身的灵性和其所延伸的育人价值。但有些教师进行了拔高,要求表述过程中加入修辞或者从五感的角度让语言更生动优美,这不符合“想象画面"的“综合”能力点的定位,已达到“鉴赏评价"水平。

美国教育家布鲁姆对于目标进行细化,为教师教学提供方向,将其结合历年来各地市小升初试卷中关于文言文篇章板块的题型及评价标准进行综合分析,可明晰,学生在篇章复习时要达到识记、理解、综合、鉴赏与评价四个层级。“识记"可以划分为“再认"和“再现"两个维度,“理解"可以细分成“判断"“解读”“转述”"推断”“概括"“对比”六个维度,“综合"这个层级则包含“运用"和“想象"两个维度,“鉴赏评价"可以分解成“分析"和“评价"两个维度。篇章的理解多为主观感受,是一个较为开放且笼统的感悟,不做识记等条条框框的硬性格式化或参考性模板的约束。但如果只按照这四个能力目标来定义复习,那学生对复习达到何种程度的边界还是比较模糊,因此,需要逐层细化,如表1中所呈现的对人物形象的考查需要学生达到“分析"的次级能力目标。因此,在设置四个能力点后,应结合教材参考书,继续深入研究小升初考试的方向,细化考查目标。在复习过程中对照双向细目表,落实文言文句子篇章的知识点复习到哪个能力点即可,以此高效统筹学生复习时间,此做法势在必行。另外,复习时依照细目表进行,每一个文言文句子篇章的知识点的复习都应该让学生体验到学习的渐进性,由易到难地逐级复习。

结合以上三点,处于小升初文言文复习阶段的教师应奋力推敲出类似这样一套适合学生高效省时复习的文言文双向细目表,以此监测复习质量。在梳理小学教材中的文言文知识点之后,将其贯穿于日常课上教学复习和课下自学巩固中,用其格式化的规整明确知识点,明确知悉能力点,也使得教师对自己“教什么"和学生对自己“学什么"有清晰认知,让最后的文言文复习高效执行,在小升初考试中收获一份硕果。

参考文献:

[1]义务教育教科书语文六年级下册[M].北京:人民教育出版,2019.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

作者简介:

钟可欣(1998年3月一),女,汉族,二级教师,本科学历,学士学位,研究方向:小学教育教学研究。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ktyj20250751.pd原版全文