小学数学“三型进阶”式实践作业的设计与研究

作者: 盛颖颖

【中图分类号】G623.5 【文献标识码】A【文章编号】2095-3089(2025)07-0181-03

近年来,在新课标的指引下,实践作业在小学数学学习中的应用越来越广泛,但在执行过程中,实践作业的设计也存在着拿来主义,缺少深度思维、应试教育,缺少生活应用以及学科单一,缺少多方融合的问题。为改变以上困境,特提出以下解决方法。

一、“三型进阶"概念

“三型进阶"式作业指的是以实践活动为载体,通过时空转换、创设真境、学科融合三方面的作业设计,帮助学生全过程深人体验,全方位拓展思考,全身心投入实践,最终达成对知识的深度理解,感受数学与其他学科的关联,提高学生综合运用知识解决实际问题的能力,提升学生核心素养。

在学习较大度量单位比如公顷、千米等时,学生在课上能知道1千米等于1000个1米的转换关系,通过教师讲解或多媒体展示粗浅地感受到1千米是很长的一段距离,但对1千米到底是多长没有深度的感受。教师在设计实践作业时,可以让学生走出教室,拓宽学习空间,让学生对1千米的理解从表面走向深刻。例如,首先可以增加学生的实践体验,比如沿着操场的直道走100米,记录走的步数和时间。照这样的速度,估测自己走1千米的步数和时间。用刚才的速度在直道上来回走10个100米,记录走的步数和时间。放学和家长一起从校门口开始走,记录距离是1千米的位置和家到学校的距离。

二、设计策略

(一)时空转换,理解型实践作业把握知识内涵

部分数学知识的学习会受到教室空间和课堂时间的限制,学生不能在课堂上对知识深度理解和体系建构,理解型实践作业是以直探本质、迁移知识以及构建知识为目的,以拓宽空间、延学时间、时空并行为载体,根据学生的认知特点,在静态思考中加入动态感知,使学生产生强烈的求知欲,帮助学生理解知识的内涵,将知识进行外延,以此完善知识体系。

1.拓宽空间,直探本质

通过以上实践活动,学生亲身体验了1千米到底是多长,用步长去估测距离,推算1千米要走多少步、要走多长时间,再实际体验走1千米需要多长时间,经过对比实验,强化对1千米有多长的认知,提升了量感,直探了知识本质。

2.延学时间,知识迁移

延学时间就是利用课后的时间去研究和课本知识相关但是课本上未涉及的新知识。例如,在课堂中,学生用把两个完全相同的梯形拼成平行四边形,再利用平行四边形与梯形的面积关系,推导出梯形的面积公式,也就是“倍拼法"探索出梯形公式后,教师在教学时不应局限于教材所展示的方法,还可以引导鼓励学生课后继续用其他方法对梯形的面积进行推理探究。比如割补法、分割法等,引导学生感悟虽然方法不同,但都是借助转化的思想把未知图形变成已知图形加以研究。

数学结论固然重要,而数学的思考过程更重要。只有经历不同方法的探索过程,才能清晰认识知识发展的脉络,形成自己的认识问题与分析问题的能力,真正做到理解知识。

3.时空并行,构建体系

在关于质量单位的教学过程中,仅靠课堂上的体验是很局限的,要让学生建立自己的质量量感体系是不现实的。可以利用教室内非教学空间设计量感角,让学生课间多次体验。例如,学生利用家里的废弃物作为材料,不占用太多的校内学习时间,采取校内讨论交流、校外家庭亲子DIY制作的形式,利用一周时间在课后和家长一同完成属于自己的质量尺,并在之后的时间里随时补充自己的质量尺。这样的实践作业既让学生感兴趣,又让他们印象深刻,真正将“质量"存在自己的手感上。

在制作质量尺的实践过程中,学生对质量的大小有了更多的感悟,同时也提高了观察、推理能力,培养了表达、交流能力,“克和千克"就在这样的作业中自然地渗透到学生的知识结构中。

(二)创设真境,生活型实践作业体验知识价值

“生活即教育,教育即生活”。实践作业的情境可以从学生日常学习中来,从学生校园生活中来,还可以从学生现实生活中来。教师在设计实践作业时,要创设有代表性、开放性、综合性且贴近学生生活、学习、社会认知的真实情境,将从“书中学"转化为“做中学"“用中学"的跨越。

1.源于日常学习的实践作业,促进思维深度

通过挖掘日常学习中蕴含的问题来创设实践作业的情境,让学生置身其中,培养科学态度与质疑精神。例如,六年级学生在阅读“圆"单元内容时遇到了一个问题“如果车轮是正方形的,为了保持车辆的平稳行驶,道路应该是怎么样的?"基于这个问题,我们设计了“探秘圆"实践作业。由学生自主提出生活中的车轮为什么都是圆的,是否可以做成其他图形,由此进行项自的探究。学生用制作不同形状的硬纸板来代替车轮,车轮中心点记作点0。用笔作为车轴,装在点A处,用这些车轮沿着尺子的边缘滚动,观察点0留下的痕迹,最后进行对比观察得出除了圆,其他图形的中心到车轮的距离是不相等的,无法保证行驶的稳定性。

从日常数学学习中创设出的情境,就是激发学生在日常学习过程中有质疑精神,鼓励学生发现和提出有研究价值的问题,通过做思结合对问题进行深刻的洞察和深度的理解,促进学生思维深度,体现了数学学习的现实价值。

2.源自校园生活的实践作业,拓展思维广度

学生在校时间超过一天活动时间的2/3,实践作业的情境来源于校园生活就是培养学生用数学的眼光审视日常生活现象,从中发现问题、提出问题最后解决问题。例如,在学完“圆柱与圆锥”单元后,设计了“一卷胶带有多长"的实践作业。首先,测量胶带卷心的直径,这个直径即为卷径。再计算卷外直径:将卷心直径加上胶带的宽度,得到卷外直径,然后将卷外直径除以2,得到半径,使用公式 π× 半径来计算圆周长。将圆周长乘以胶带的数量,得到一卷胶带的总长度。

3.源于现实生活的实践作业,推动思维表达

数学为人们提供了一种描述与交流现实世界的表达方式,设置以社会生活中的热点问题、学生感兴趣的问题作为实践作业的情境,让学生体会到数学知识在社会生活中的应用与作用。例如,五年级上册“编码的奥妙”一课中,为了让学生了解身份证的作用有很多,而且具有唯一性,感受身份证号的重要性以及含有的秘密。教师首先让学生收集全班的身份证号码,进行不同方式的分类,探究身份证编码的特征。其次,让学生去搜索生活中还有哪些地方用到了独一无二的编码以及编码里面包含的意义。最后,让学生帮助学校给所有的同学编制一组能一一对应的编码。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ktyj20250761.pd原版全文

这样的作业来源于真实的生活,能够激发学生主动提问,在分析问题和解决问题的过程中提升用数学的眼光探究世界、用数学的语言表达世界的水平,发掘常见生活现象背后的原理。

(三)学科跨界,融合型实践作业提升综合素养

数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分。数学是自然科学的重要基础,数学的应用渗透到现代社会的各个方面,直接为社会创造价值。教师巧妙借助不同学科之间的教学资源,融入数学实践作业中,能够帮助学生多视角、多方面地看待问题,提高学生的综合能力和思维能力。

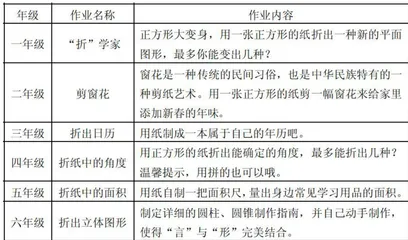

9 1+1 "型实践作业是以数学学科为主导,融合一项特定趣味内容的设计,从低年级到高年级,其作业的内涵分别和对应学段要求的概念、性质相结合,能力要求逐渐提高,形成动手、探究、思考等多种能力的持续发展。对于抽象枯燥的知识点,有了趣味内容的加持,学生对作业更有兴趣,在潜移默化中掌握了知识,发展了综合素养。例如,“数学与折纸”系列的实践作业将数学学科和美术学科有效融合,从数学的角度思考折纸中的历史和传承,提高学生的空间想象能力以及审美能力。“ 1+1 ”型数学实践作业基于“数学 + 的路径进行条块设计,贯穿一到六年级,用同一个素材实现数学与其他学科的融合,学生的素养目标循序渐进地达成,保持了知识链的整体性和延续性。

4 1+N′′ 型实践作业是以数学学科为主导,融合多门学科内容的设计,适应于时间跨度大、操作复杂,结论开放的内容。在新课程改革背景下,各学科之间的关系也越加紧密,教师应该充分挖掘各科的资源,在实践作业设计中融人其他的课程内容,从而提升学生的核心素养。例如,为了加深一年级学生对时钟的认识,同时也为了锻炼孩子们的动手实践能力,增强实践观念,进一步促进亲子关系的融洽,增进亲子之间的感情,我设计了以下几个跨学科实践项目。

通过亲子合作的形式,增加了学生实践的能动性和趣味性。学生在制作钟表的同时,提高了动手能力,也对时间有了更清楚的认识,知道了时间的宝贵。同时也了解到了古代人民的智慧,全面提升了对钟表的认识。

三、总结思考

“综合与实践"是数学课程的一个重要板块,也是发展学生数学核心素养的重要载体。实践作业作为学生数学学习的路径之一,教师在设计实践作业时,要引导学生用数学的眼光观察生活和事物,能发现问题并提出问题;在实践活动过程中,通过运用数学知识和方法分析和解决问题;最终运用数学的语言表达解决问题的过程,从而实现育人价值最大化,落实学生数学核心素养的养成,促进学生全面发展。

参考文献:

[1]教育部.义务教育新课程标准(2012年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2019.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ktyj20250761.pd原版全文