“十二日战争”如何改变伊朗?

作者:程靖编辑·徐菁菁 6月28日早上7点,伊朗首都德黑兰市中心的革命广场附近已经全面封锁。凤凰卫视记者李睿和摄像师穆森一直步行,穿过荷枪实弹的警察和便衣设置的关卡,大约经过了10次安检才抵达革命广场。成千上万名市民早已等候在那里,载有灵柩的车辆也已停放在广场上,供市民瞻仰。

6月28日早上7点,伊朗首都德黑兰市中心的革命广场附近已经全面封锁。凤凰卫视记者李睿和摄像师穆森一直步行,穿过荷枪实弹的警察和便衣设置的关卡,大约经过了10次安检才抵达革命广场。成千上万名市民早已等候在那里,载有灵柩的车辆也已停放在广场上,供市民瞻仰。

这一天是伊朗为“十二日战争”中身亡的核科学家、军事将领及其家属,以及遇难平民举行国葬的日子。葬礼开始后,灵车开始在潮水般的人群里缓慢移动,人们向灵柩的方向挤去、努力用手去触摸车上的灵柩。李睿在日记中写道:“(现场)有很多人在哭,唱着悲歌,喊着打倒美国、以色列的口号,现场扑面而来的是悲痛、仇恨和气愤。”

几天前,伊朗刚刚结束与以色列为期12天的交战。2023年10月加沙战争爆发以来,长期交恶的伊朗和以色列就一直在战争边缘游走。2024年5月和10月,伊以两度互射导弹,但都以双方各自宣布“报复完成”、局势未升级而告终。李睿说,她和大多数伊朗人一样,都没有想到局势恶化得如此突然。当地时间6月13日凌晨,伊朗多地突然响起巨大的爆炸声。李睿当时在德黑兰家中,“我就听到一声巨响,就像有人拿着铜锣,在你耳边猛敲一下。我以为是雷,但声音太大了,就像要把天都炸裂了似的。孩子们都醒了,我安慰他们说‘没事,打雷了不要紧,赶紧休息’”。

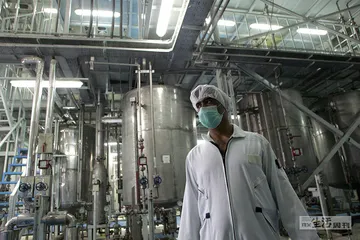

但她知道那是爆炸声。据以色列国防军(IDF)透露,截至以色列夏令时间早上6点30分,以方向伊朗发动了五波空袭,使用了200多架战斗机,向100多个目标投掷了330多枚弹药,行动目标包括位于伊斯法罕省纳坦兹(Natanz)的核设施与伊朗核计划的其他基础设施,以色列情报和特殊使命局摩萨德(Mossad)和突击队破坏了伊朗的防空系统和导弹基础设施。

6月13日,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)宣布,这场名叫“崛起雄狮”(Rising Lion)的军事行动意在“瓦解伊朗对以色列生存的威胁”。从那天开始,爆炸声不断在德黑兰、大不里士、哈马丹省、伊斯法罕省等导弹基地、核设施所在地响起。李睿说,13日起她头顶上空就一直有防空火力交火的“啪啦啪啦”声,有的是在拦截或歼灭无人机,“火红的光在我窗前飞过,头顶上还能听到炮击的声音,很恐怖”。

第一天的袭击让伊朗损失惨重:革命卫队总司令侯赛因·萨拉米(Hossein Salami)、陆军参谋长穆罕默德·巴盖里(Mohammad Bagheri)、军方中央司令部司令戈拉姆·阿里·拉希德(Gholam Ali Rashid)、核科学家费雷顿·阿巴希(Fereidoun Abbasi)和穆罕默德·马赫迪·塔赫兰奇(Mohammad Mehdi Tehranchi)身亡。第二天又有更多伊朗军事高层身亡。 而在伊朗的报复行动中,以色列各地频繁响起防空警报,巴特亚姆、雷霍沃特、基里亚特埃克伦等城镇都遭遇导弹袭击,并出现人员伤亡。

而在伊朗的报复行动中,以色列各地频繁响起防空警报,巴特亚姆、雷霍沃特、基里亚特埃克伦等城镇都遭遇导弹袭击,并出现人员伤亡。

李睿记录,到了6月15日,在德黑兰,不仅深夜里有爆炸和空中的交火,中午时分,整个城市多点爆炸——政府机构、酒店、民居……“从来没有想过,战争会以这样的方式出现在我们身边。……那一刻,城市的恐慌迅速蔓延,人们纷纷选择逃离德黑兰。”

随着轰炸持续,人口近千万的德黑兰几乎成了一座空城,留守的市民大多为了躲避轰炸而闭门不出。新闻网站IranView24执行主编阿弗菲·阿贝迪(Afifeh Abedi)告诉本刊,战争期间她大多数时间都待在德黑兰,中间因家人的忧虑而短暂地离开了几天。她说:“人们努力维持某种正常的生活感。街道上时而空旷得让人胆寒,时而略显活跃,但整座城市表面之下都持续弥漫着紧张。”

在阿贝迪看来,此次战场上伊朗显得弱势的首要原因是以色列发动了突然袭击,并得到美国的“欺骗性支持”:伊朗军事指挥官在半夜被暗杀,显示伊朗并未处于战时进攻准备状态,而是仍寄希望于谈判进展。此外,以色列还动用了西方提供的先进技术,而美国、法国、德国、英国以及一些国家和地区帮助以色列识别战略目标并防御伊朗导弹。

局势在19日当晚进一步恶化。以色列频频宣布“控制伊朗领空”,李睿记得,19号晚上(以色列对德黑兰)的轰炸最为猛烈。从晚上9点开始,一直到凌晨两三点,战机像是狂风暴雨一样不断地投弹。“那声音,就像雷达开动的轰鸣,像是鼓点震天,根本不停歇。……有几次炸得特别近,我根本不知道扔到哪儿。”据伊朗人权活动家组织(HRANA)统计,截至6月20日,以色列对伊朗的袭击已造成至少657人死亡,伊朗卫生部则报告超过2500人死亡。与此同时,以色列当天也有超过270人受伤送医。

6月22日,按捺已久的美国加入了战场:据美军参谋长联席会议主席丹·凯恩上将(Dan Caine)事后透露,美国东部时间当天凌晨刚过,一队B-2隐形轰炸机从美国密苏里州起飞,以略低于声速的速度越过大西洋飞往关岛,那是美军精心策划的“欺骗行动”;与此同时,另一队战机在无人知晓的情况下,向东飞行17小时后进入中东空域。那时的伊朗领空已被以色列控制。 美军声称,伊朗时间6月23日凌晨2时,美军轰炸机向福尔多第一个核设施目标投下了两枚GBU-57巨型钻地炸弹(MOP),随后其余轰炸机也击中了目标。美军一共向福尔多和纳坦兹两处设施投下了14枚MOP导弹。一艘驻扎在阿拉伯海的美国潜艇也发动协同攻势,向距离福尔多200多公里的伊斯法罕核设施发射了战斧巡航导弹。美国国防部长皮特·赫格塞思(Pete Hegseth)当时称,此次任务对伊朗核能力进行了“强大而明确的”摧毁。美联社在袭击不久后公布福尔多设施的卫星图像,显示设施入口遭到损坏,设施所在的山体上还有几个袭击留下的弹坑。

美军声称,伊朗时间6月23日凌晨2时,美军轰炸机向福尔多第一个核设施目标投下了两枚GBU-57巨型钻地炸弹(MOP),随后其余轰炸机也击中了目标。美军一共向福尔多和纳坦兹两处设施投下了14枚MOP导弹。一艘驻扎在阿拉伯海的美国潜艇也发动协同攻势,向距离福尔多200多公里的伊斯法罕核设施发射了战斧巡航导弹。美国国防部长皮特·赫格塞思(Pete Hegseth)当时称,此次任务对伊朗核能力进行了“强大而明确的”摧毁。美联社在袭击不久后公布福尔多设施的卫星图像,显示设施入口遭到损坏,设施所在的山体上还有几个袭击留下的弹坑。 虽然美军袭击的效果仍未有确切的报告,美军“下场”本身就让局势一度走向不可挽回的深渊。6月23日晚,除了向以色列反击外,伊朗向美国在卡塔尔境内的乌代德空军基地发射导弹。为应对袭击,卡塔尔、阿联酋等空域繁忙的海湾国家迅速关闭了领空。而以色列也发起了猛烈的反攻,约50架以色列战机对德黑兰进行了大规模袭击,在两小时内投下了100多枚弹药。李睿在日记里写到,从23日晚到24日凌晨3点半之前,猛烈的空袭吓得她“冲出房间跑到走廊”,“爆炸声之大,把窗玻璃都震得颤抖。我从没听过那么巨响的爆炸声,整座城市仿佛都在燃烧”。

虽然美军袭击的效果仍未有确切的报告,美军“下场”本身就让局势一度走向不可挽回的深渊。6月23日晚,除了向以色列反击外,伊朗向美国在卡塔尔境内的乌代德空军基地发射导弹。为应对袭击,卡塔尔、阿联酋等空域繁忙的海湾国家迅速关闭了领空。而以色列也发起了猛烈的反攻,约50架以色列战机对德黑兰进行了大规模袭击,在两小时内投下了100多枚弹药。李睿在日记里写到,从23日晚到24日凌晨3点半之前,猛烈的空袭吓得她“冲出房间跑到走廊”,“爆炸声之大,把窗玻璃都震得颤抖。我从没听过那么巨响的爆炸声,整座城市仿佛都在燃烧”。

但在美国历史性地“下场”轰炸后,德黑兰天空在当地时间24日清晨突然恢复了平静。美国总统特朗普率先宣布以色列和伊朗达成停火协议,并将于6月25日前全面执行。他将此次冲突称为“十二日战争”,双方此时还在互相攻击,他又安排伊朗和以色列先后停火。24日当天,以色列和伊朗各地仍然传来爆炸。特朗普则不断在社交媒体上喊话,呼吁双方不要违反停火协议。

24日夜里,双方没有再继续互射导弹,李睿终于睡了一个整觉。25日早晨醒来,她就看到伊朗各大报纸的头版标题:“我们赢了”“迫使以色列停火后,我们手指还在扳机上”“德黑兰的天空又干净了”“民族觉醒”“在暴风雨过后”……内塔尼亚胡也称以色列获得了“历史性胜利”:“我们消灭了两种生存威胁:核武器威胁和2万枚弹道导弹的威胁”。

“这场战争的袭击规模和恐怖程度震惊了伊朗人”,德黑兰大学战略研究所访问助理教授贾法尔·哈格帕纳(Jafar Haghpanah)告诉本刊,过去的12天让他想起了上世纪80年代伊朗、伊拉克“两伊战争”期间的恐怖情景。他认为,虽然此次伊朗遭受了猛烈的进攻,但“伊朗也有能力做出回应、有能力打击美军基地,意味着伊朗展现了实力,某种程度上这是一种‘胜利’”。 对于以色列来说,发起这场袭击并不突然。

对于以色列来说,发起这场袭击并不突然。

今年5月,内塔尼亚胡在出席国际圣经知识竞赛颁奖典礼时,曾公开称以色列正处于一场“生存之战”。以色列巴伊兰大学贝京-萨达特战略研究中心研究员、IDF退役准将埃兰·奥塔尔(Brig. Gen. (res.) Eran Ortal)去年7月撰文指出,以色列建国以来经历了三场战争,前两场已经打赢,第一场是1948年与巴勒斯坦人的独立战争(巴勒斯坦人称为“大浩劫”即Nakba);第二场是建国后与周边阿拉伯国家的战争;第三场则是延续至今的与伊朗的“战争”,当前的加沙战争正是其中一部分。

耶路撒冷希伯来大学国际关系学者约纳坦·弗里曼(Yonatan Freeman)在接受本刊采访时表示,他认为,发动当前战争的是伊朗,而且自1979年就开始了,“自伊斯兰共和国成立以来,伊朗将以色列视为敌国,资助‘恐怖组织’,并参与针对以色列及全球犹太人的袭击。”他说,这场冲突的高潮就是哈马斯2023年10月7日对以色列的袭击。弗里曼说,以色列为了保护自己免受伊朗和伊朗支持的武装团体攻击,追击哈马斯并削弱其背后势力是必然之举,而直接针对伊朗,是以色列长期防御努力的一部分。他还强调,以色列从长期战争中学到的一点是——必须比敌人更早出手。

近几年,以色列一直在伊朗有所动作。2018年特朗普退出伊朗核协议后,美伊以关系进一步恶化。在此背景下,2020年头尾,伊朗革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼将军(Qasem Soleimani)与“伊朗核弹之父”核科学家穆赫辛·法赫里扎德(Mohsen Fakhrizadeh)接连被刺杀。以色列调查记者罗南·伯格曼(Ronen Bergman)在其《先发制人》一书中指出,这种针对特定目标的“定点清除”以改变历史进程的思路从以色列建国之前就开始出现了。

伯格曼写到,尽管“定点清除”作为“一个国家为了保护本国公民而诉诸谋杀”的手段,在道德和法律上都有争议,但一些以色列领导人认为,为了消灭指定目标而危及可能碰巧出现在交火现场的无辜平民的生命也“合乎道德和法律”。他们认为,伤害这些人是一种必要的恶(a necessary evil)。

但在伊朗问题上,内塔尼亚胡主张更进一步。2011年以前,他与时任摩萨德局长梅尔·达甘(Meir Dagan)有严重的“路线之争”。针对伊朗核计划的情报行动是从达甘手下正式开始的。2002年起,摩萨德拉拢了阿拉伯国家的情报机构,包括约旦、埃及、沙特、阿联酋和摩洛哥,获得了相当多的伊朗情报;后来还破解了伊朗政府的部分通信系统。达甘制定了一套“五管齐下”计划以阻止伊朗获得核武器:强大的国际外交压力、经济制裁、支持伊朗少数派和反对派团体颠覆政权、破坏核计划设备和原材料的运输,以及通过秘密行动破坏核设施、定点清除其中关键人物。2011年达甘卸任,但以色列的行动从未停止,伊朗核设施多次发生远程蓄意破坏事件。

达甘认为,只要阻止伊朗人获得关键部件,并“定点清除”核计划关键人物,即可阻止伊朗拥有核武器,但内塔尼亚胡认为,唯有一场针对伊朗核设施的大规模战争才有可能实现目标。

对于内塔尼亚胡来说,今年6月,一个临界点已经到来。2025年特朗普再次就职后,从4月起重启伊朗核协议,并在阿曼苏丹国进行了五轮间接谈判,但双方在如何处置浓缩铀库存、允许铀浓缩的级别等问题上仍有根本分歧:伊朗坚持保持铀浓缩能力和一定核材料库存,愿意维持3.67%以下的低浓缩铀活动用于民用目的;美国则希望伊朗完全停止浓缩铀活动。双方在解除制裁的时间表和条件上也未能达成一致。

2025年5月31日,国际原子能机构(IAEA)报告称,伊朗已大幅增加其纯度达60%(略低于武器级)的铀库存,超过408公斤,自2月份以来增长了近50%。该机构警告称,如果进一步浓缩,这一数量足以制造多枚核武器。报告还指出,伊朗仍然是唯一一个生产此类材料的无核武器国家,并称这种情况“令人严重关切”。许多分析家认为,国际原子能机构这份评估是以色列发起突袭的“最后一根稻草”。 在战事的早期,一些声音一度认为伊朗政权无法抵御这次危机。内塔尼亚胡在6月15日接受采访时曾说,以方的行动“当然可能”导致伊朗政权更迭,“因为伊朗政权相当孱弱”。6月26日,礼萨·巴列维(Reza Pahlavi)也在巴黎向海外伊朗人发表讲话,称愿意带领伊朗人“走上和平与民主转型的道路”。礼萨·巴列维是1979年革命中被废黜的巴列维国王的儿子,1986年组建流亡政府“伊朗全国委员会”后便一直在为相关事业奔走,主张建立世俗、民主的政体。

在战事的早期,一些声音一度认为伊朗政权无法抵御这次危机。内塔尼亚胡在6月15日接受采访时曾说,以方的行动“当然可能”导致伊朗政权更迭,“因为伊朗政权相当孱弱”。6月26日,礼萨·巴列维(Reza Pahlavi)也在巴黎向海外伊朗人发表讲话,称愿意带领伊朗人“走上和平与民主转型的道路”。礼萨·巴列维是1979年革命中被废黜的巴列维国王的儿子,1986年组建流亡政府“伊朗全国委员会”后便一直在为相关事业奔走,主张建立世俗、民主的政体。

过去一年恰逢伊朗伊斯兰共和国成立以来经济最低迷的时期。2025年3月,伊朗议会投票罢免了财政部长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提(Abdolnasser Hemmati),因为他随新总统马苏德·佩泽希齐扬(Masoud Pezeshkian)上任五个月以来,通胀率虽然下降了10%,但仍在35%的高水平。一年前的2024年春天伊朗刚刚经历了2011年以来的第五次货币大贬值,过去14年来,美元兑托曼汇率从1000托曼涨至60000托曼,而通胀率达到了52%,创下了80年来最高水平。

李睿观察到,伊朗的中产阶级只要有一些积蓄就会换成房产、汽车、外汇和黄金。经济低迷打击着人们的生活热情和意志。李睿的朋友不久前遭遇入室盗窃,尽管在发现后立刻报警,警察却迟迟不来,直到小偷偷窃完扬长而去后才抵达,“那位警察对她说,我的月薪也就1500万伊朗里亚尔(约合200美元),要是我来了和贼搏斗,我丧命了,值当吗?”

2024年底,德黑兰历史悠久的大巴扎商户爆发抗议。伊朗国际频道报道称,商户表示原材料成本飙升导致开支大幅上涨,导致很多作坊关门,“即使是营业的商户,在如此低迷的市场环境下也很难卖出货品”。

政治上,伊朗也在经历一系列动荡。2022年秋天,伊朗库尔德女孩马赫萨·阿米尼(Mahsa Amini)因没有按规定佩戴头巾而被道德警察逮捕,后在拘留期间意外死亡,随后伊朗多地爆发了由女性主导的抗议活动,反对道德警察和“头巾法”。抗议旋即蔓延全国,但观察者大多认为,人们抗议的对象不仅是头巾和性别隔离,而是体制和高通胀下失去希望的生活状态,头巾只是伊朗民众对疫情和西方“极限施压”导致经济低迷极度不满后的“出气口”。前总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)也承认,年轻人的不满来自伊斯兰革命中掌权的统治集团的生活方式“已和年轻一代脱节” 。

。

但很难估计多少人会对以色列或巴列维的呼吁买账。德黑兰大学政治科学系教授萨德格·齐巴卡拉姆(Sadegh Zibakalam)是伊朗知名改革派学者,他曾公开质疑伊朗核计划成果、承认以色列国,还因接受波斯语海外媒体采访时发表批评性言论而入狱。但他在社交媒体上说,“我对内塔尼亚胡、特朗普或巴列维王储的期望感到震惊,他们希望我在这种情况下支持以色列,站出来反对现政权。有哪个反对派人士像我一样,发表过如此多的言论和文章来反对现政权呢?但在这种情况下,我怎么能加入敌人的阵营呢?”

6月16日,以色列向德黑兰人发出了撤离令。以色列军方公布的撤离地图中,德黑兰北部第三区部分被标为红色,约33万人受影响,伊朗国家电视台(IRIB)也在被要求撤离之列。李睿家住在国家电视台附近,她决定到另一区域暂避,但刚乘车离开时就听到巨响。经过国家电视台时,李睿看到大楼冒起浓烟,很多人向楼下跑。

伊朗国家电视台的直播画面记录下了这一幕:当时,政治新闻主持人萨哈尔·伊玛米(Sahar Imami)正在演播室用高亢的声音播报,一声巨响后,她身后的荧幕黑了,她匆忙起身离开,粉尘和烟雾很快淹没了她的座位。但电视直播画面仍在继续,屏幕外传来一位男性工作人员“真主至大”的喊声。电视机前的许多观众目睹了这一切。

在德黑兰生活的印权斌告诉本刊,以色列发布撤离令时,他便打开电视机等着,“爆炸发生后,女主持人起身走了,几分钟后,她到了另一个演播室继续播报,又面带微笑地回到镜头前来。那一刻我身边的家人都流下了眼泪”。

在印权斌看来,伊玛米的镇定鼓舞了许多人,也成了战争期间民意的转折点。他解释说,许多伊朗人失望于政府忙着对戴头巾等小事严格执法,却对渗透全国的以色列间谍束手无策,“战争爆发后,以色列‘斩首’了那么多军事将领,最高领袖也躲了起来,这么多天只发了几个视频。但演播室被炸、伊玛米镇定地回来那一幕,让人们发现伊朗仍然有人有担当、在战斗”。

美国波士顿大学研究员、《影子将军:苏莱曼尼,美国和伊朗的全球野心》一书作者阿拉什·阿齐兹(Arash Azizi)告诉本刊,期待用这一场军事行动推动伊朗政权更迭是不现实的。伊朗没有成熟、有组织的反对派来取代现政府。虽然礼萨·巴列维常被美国外交界称为“最有可能凝聚伊朗反对派的人物”,但海外的伊朗反对派“其内部的分歧远胜于他们和现政府之间的分歧,其中有民族主义者,有人支持成立共和国,有人希望建立君主立宪制,还有左翼和右翼。我们没有共同的愿景,说要‘成立世俗和自由民主的伊朗’,没有”。阿齐兹说,无论他如何反对现政府,他仍然热爱伊朗,“没有人愿意看到伊朗解体、滑入内战。这会比任何一个‘伊斯兰共和国’都更危险”。 急风骤雨般展开的战事,在美国的强力干预下又急风骤雨般地终结。6月29日,特朗普再次松动态度,在采访中暗示伊朗“若表现得当,可以解除制裁”或“加入《亚伯拉罕协议》”,会让伊朗“处境更好”。《亚伯拉罕协议》指2020年8月以来,以色列与阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等阿拉伯国家建交的协议。

急风骤雨般展开的战事,在美国的强力干预下又急风骤雨般地终结。6月29日,特朗普再次松动态度,在采访中暗示伊朗“若表现得当,可以解除制裁”或“加入《亚伯拉罕协议》”,会让伊朗“处境更好”。《亚伯拉罕协议》指2020年8月以来,以色列与阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等阿拉伯国家建交的协议。

但很少有人会为此感到乐观。无论是美国、伊朗还是以色列,三方都将地区局势的解释权留给了自己。耶路撒冷希伯来大学国际关系学者约纳坦·弗里曼认为,冲突的走向将取决于伊朗未来的浓缩铀活动,和在核协议谈判桌上的立场。而德黑兰大学战略研究所访问助理教授贾法尔·哈格帕纳告诉本刊,由于在核协议谈判期间遭到军事打击,伊朗强硬保守派对国际社会,尤其是与西方国家的合作不满,未来伊朗的外交政策是否延续,将取决于西方的立场,而非伊朗。

可以看到的是,战争过后,伊朗和国际原子能机构(IAEA)更加针锋相对。6月27日,伊朗宪法监护委员会批准议会通过一项立法,暂停与IAEA的合作。两天后,IAEA总干事拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)表示伊朗的核设施虽然受损,但仍可能“在数月内”开始生产浓缩铀。

战争爆发前,阿贝迪担任执行主编的新闻网站IranView24披露了几份文件,文件指出格罗西和以色列不同寻常的关系。阿贝迪称,自2016年起,IAEA就与以色列“密切合作”,“伊朗掌握的其他文件显示,IAEA向以色列提供了关于伊朗科学家与研究设施的机密信息,间接促成了多次暗杀。‘十二日战争’也证实了这一点”。但以色列方面称,IranView24披露的文件包含的信息只是格罗西的公开行程和例行磋商,而联系格罗西的以色列官员只是在执行正常公务。

不管如何,这都显示出了伊朗对国际合作的深度不信任。来自伊朗的英国杜伦大学政治与国际关系助理教授马尔季耶·艾斯法哈尼(Marzieh Esfahani)认为,这事出有因。她提道:“美国向阿富汗发动‘反恐战争’期间,伊朗在协助搜救被困美国飞行员上曾出过力,在塔利班政府被推翻后的‘波恩会议’上伊朗也有过建设性作用,间接推动了战后阿富汗新政府的建立。在打击‘伊斯兰国’的反恐战争期间,你可以听到美军指挥官谈论苏莱曼尼将军和他们肩并肩一起战斗、打击ISIS。但结果是什么?伊朗被布什政府列为‘邪恶轴心’的一员,苏莱曼尼被美国刺杀了。除此之外,核协议达成后,伊朗曾配合地遵守了国际原子能机构的规定,却在特朗普执政期间被单方面退出”。

在以色列的军事压力下,伊朗也很难在核谈判上做出更多承诺。中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天告诉本刊,2024年10月伊以互射导弹后,伊朗防空体系受到一定损伤,当时伊朗战略界已出现一种声音,即以色列在导弹作战中明显占优势,伊朗的导弹威慑可能不及想象中强大,因此伊朗仍应在拥有核武器的道路上往前走,通过核武器来提升对外威慑的效果,真正实现维护国家安全。

哈格帕纳说,战争暴露了伊朗的弱点,即情报和安全系统的漏洞,未来改革这些系统会成为伊朗的优先事项。现在断言谁“胜利”还为时过早,因为伊以双方都很清楚战争没有结束,随时可能发生导致局势升级的事件。

6月26日傍晚,李睿到德黑兰市中心的自由广场(Meydan-e Azadi),报道德黑兰交响乐团为庆祝停战而举行的音乐会。“整场演出,乐手和指挥的动作都很夸张,每一个人都用尽全力,非常投入。你能感受到那不是一场普通的演出,而是所有人共同制造的一种气场和情感的共鸣。”

在李睿看来,伊朗人在2024年选出改革派总统佩泽希齐扬,正是出于对经济形势的绝望与希望,“人们希望他和美国改善关系、解除制裁,过上正常生活,而不是每天喊着’革命’和‘消灭以色列’,把钱给到外国武装团体”。但一场战争反而激发了伊朗人的凝聚力,爱国、反对外国入侵的情绪占了上风。她说,那场音乐会上,所有人都为“伊朗”而来,戴头巾、穿黑袍和不戴头巾的女性站在一起挥舞着国旗,当乐队奏起国歌时,所有人都站起来大声唱着,有人流下眼泪。但她也预见,当人们从战时状态下缓过劲来,早已存在的社会问题还会重新浮现。