基于诊断性测评促进中学生英语口头表达能力提升的教学实践

作者: 康娟

一、引言

口头表达能力是中学英语教学的重要组成部分。《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《义教课标》)指出,初中阶段(7—9年级)学生应能在日常生活或一般社交场合中用所学语言与他人交流信息,表达自己的观点和情感态度(中华人民共和国教育部,2022)。《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《高中课标》)提出普通高中英语必修课程的表达性技能内容要求为:“根据表达的需要选择词汇和语法结构以及借助语调和重音突出需要强调的意义。选择性必修课程的表达性技能内容要求为:以口头或书面形式传递信息、论证观点、表达情感;使用恰当的语调、语气和节奏,提高表达的自然性和流畅性”(中华人民共和国教育部,2020)。

随着《义教课标》和《高中课标》对学生口头表达能力要求的明确,口头表达能力逐渐成为中学英语教学的重要关注点。然而,现有教学研究主要集中于情境化任务设计和“教—学—评”一体化实施,缺乏基于专业诊断性测评工具的数据分析。诊断性测评能够通过数据分析精准定位学生在口头表达中的共性问题和个性化需求,为教师制定针对性的教学策略提供科学依据。因此,本文将基于诊断性测评工具,分析学生口头表达中的关键问题,并结合具体教学情境,提出提升策略,以帮助教师更有效地提升学生口头表达能力,进而促进学生核心素养的综合发展。

二、基于数据分析精准定位问题

语言诊断性测评通过提供细化的诊断反馈,能够有效识别学习者在语言知识结构上的强项与不足,从而能帮助教师采取有针对性的补救措施,提升教学效果(董连忠,2022)。笔者团队利用在线诊断测试平台优诊学,组织某中学非毕业年级(即初一、初二、高一、高二)平行班学生在校统一完成口语相关板块的诊断测试,并对平台反馈的微技能表现(即词汇语法、节奏、流利度、表达得体性、信息完整性、语音语调)数据进行了汇总与分析,定位了学生在口头表达能力上的具体问题。

1. 词汇语法准确性待增强

《高中课标》指出词是语言的建构材料,也是最小的能够独立运用的语言单位。语法知识是“形式—意义—使用”的统一体,与语音、词汇、语篇和语用知识紧密相连,直接影响语言理解和表达的准确性和得体性(中华人民共和国教育部,2020)。由此可见,词汇与语法是中学英语教学的重点,在日常教学中也是难点。

根据诊断性测评数据反馈,口语诊断测试考查的六项微技能中,词汇语法的使用是初一、高一和高二年级的薄弱环节。具体数据显示,初一年级词汇语法未达标人数占比为24%,高一年级为38%,高二年级为27%。依据Field的口语产出模型,口语的认知过程包括五个阶段:概念化、语法编码、音位编码、语音编码和自我监控(转引自陶涛、石冯缘,2023)。其中,概念化指语言使用者在头脑中构建表达的内容和意图,而语法编码则是将概念化的信息转化为符合语法规则的语言形式,包括词汇选择、句法结构的构建等。词汇语法的使用薄弱表明学生在语法编码阶段存在困难,而语法编码的有效性是保证口语表达意义传递的关键。为此,教师应在听力输入阶段通过各种围绕主题的教学活动夯实学生的词汇语法基础,保证使用的准确性。

2. 语音语调恰当性待提升

语音语调对学生在口语交流中能否恰当、准确、自如地传递信息具有直接影响。而语音语调的培育是中学英语教学的长期任务。《义教课标》明确提出,教师要让学生学会根据重音、意群、语调与节奏等语音方面的变化,感知和理解说话人表达的意义、意图和态度,并能借助这些变化,表达不同的意义、意图和态度;体会重音、语调和节奏等具有表意功能,并进行模仿、练习和内化,学会运用语音知识更好地表达自己的意图和态度(中华人民共和国教育部,2022)。《高中课标》也指出,教师应重视通过听力练习、口头模仿和朗读训练,帮助学生形成一定的语感、提高表达的自信心和流畅性(中华人民共和国教育部,2020)。

优诊学平台对语音语调恰当性的解读是“能在口头表达中做到发音准确,基本正确使用语调进行连续表达。”此外,北京高考英语听说机考的口语表达能力要求也明确指出,学生需在口语活动中做到语音准确、语调自然、节奏适中(赵剑楠,2021)。然而,根据诊断性测评数据反馈,初一年级语音语调未达标人数占比为15%,初二年级为12%,高二年级为26%。可见,语音语调应是学生口头表达能力的重点提升项目。

3. 信息完整性待提高

优诊学平台对信息完整性的解读是“能在口头表达中按照叙述类文段的主要结构来表达主次信息,信息完整,脉络清晰。”北京市中高考英语听说考试设置了听后转述题型,重点考查该项能力。以人机对话听说考试中信息转述题为例,蒋京丽等(2024)指出该题型要求学生通过听对话或独白,准确获取信息并转述相关内容,主要在语篇层面考查学生听取信息、记录信息、组织语言以及表达信息的能力,要求学生具备较强的归纳概括能力和分析判断能力,以及在表达过程中的策略运用能力。由此可见,信息完整性对学生提出了较高要求,学生不仅需要具备较强的理解能力,还需具备甄别主次信息的能力,熟悉语篇结构,并能理解和抓住文本脉络。

根据诊断性测评数据反馈,信息的完整性在四个年级均表现为薄弱环节。具体数据显示,初一年级信息完整性未达标人数占比为19%,初二年级为19%;高一年级信息完整性不达标占比为33%,高二年级为42%。

针对数据反馈中学生表述信息完整性不足的问题,优诊学平台给出了增加记笔记等听力理解练习的教学建议,教师可以此为切入点,调整教学策略,从而帮助学生逐步提升信息完整性。

三、针对共性问题制定并实施提升策略

诊断性测评为课堂教学决策提供了重要依据。教师可以根据测评结果调整教学计划,设计更有针对性的学习活动,帮助学生选择适当的课程或学习内容(武尊民,2017)。基于诊断性测评反馈的共性问题,经过对学情和考情的深入分析,并结合优诊学平台提供的教学建议,笔者团队制定了一套通用且可分层实施的口头表达能力提升策略,尝试以听说课为载体,将不同策略嵌入听说教学的整体推进过程中,有针对性地逐步解决一个或多个共性问题,从而实现阶段性提升学生口头表达能力的目标。

1. 利用思维可视化工具增强词汇语法的准确性

《高中课标》和《义教课标》均提出,教师可以根据主题,引导学生使用思维导图梳理词汇(中华人民共和国教育部,2020,2022)。思维导图是常见的思维可视化工具之一。思维可视化工具是指通过图示或图示组合的方式呈现思维结构、思考路径及方法,换言之,就是将思维“画”出来的过程(王保昌,2020)。在听说教学中运用思维可视化工具,能够帮助学生将思维外显化,以结构化方式梳理与主题相关的词汇和语法知识,提高语言使用的准确性。

具体实施过程包括以下步骤:首先,教师通过设计问题链,引导学生在听的过程中深入探究文本主题意义,初步筛选关键信息;接着,利用思维可视化工具梳理文本的主体框架和关键信息,记录核心短语和语法结构,建构显性的思维框架图;然后,学生结合思维框架图内化词汇和语法知识,为后续的迁移运用做好准备;最后,通过信息转述活动,将关键信息及核心短语转化为口头表达,逐步增强词汇和语法的准确运用意识。最终,教师创设新的情境任务,帮助学生迁移运用所学知识,全面提升口头表达能力。

以外研版《英语》八年级下册Module 7 Unit 1听说课为例,本课的两个听力语篇均为对话,围绕Lingling即将前往洛杉矶参加一个英语学习课程展开。语篇主题为“为旅程做好准备”,教师结合单元内容及语篇分析,将主题意义探究方向确定为“综合考虑多种因素,为旅行做好充分准备”,旨在培养学生在实际生活中应用相关知识的能力。

首先,教师在听前设计以下围绕主题的问题链,引导学生在听的过程中通过思考问题,探究文本主题意义。

Q1. What season is it in Los Angeles?

Q2. How long is Lingling going to stay there?

Q3. Where is she going to stay?

Q4. What is the purpose of her trip?

Q5. What should she take for the trip? Why?

Q6. What else do you advise her to take? Why?

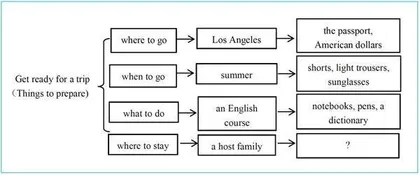

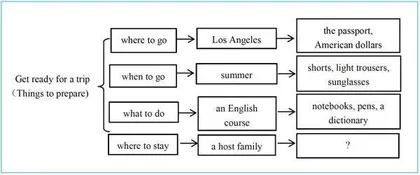

然后,教师引导学生在回答上述问题时,建构围绕主题的思维导图(见图1)。学生需筛选听到的关键信息,记录核心短语。该思维导图能够为学生完成后续的口语表达任务提供参考,提升词汇和语法使用的准确性。

本课例通过思维可视化工具的建构,帮助学生梳理旅行准备需要考虑的各种因素及其词汇和语法知识,从而有助于学生提取细节信息和整合重要内容,建构信息间的逻辑关系。此外,教师在问题链中设置的开放性问题,也有助于激发学生的深入思考,拓展主题相关知识,逐步形成结构化的词汇网络,提高学生在口头表达中运用词汇和语法的准确性。

2. 通过模仿活动提升语音语调的恰当性

《义教课标》指出,教师应引导学生体会重音、语调和节奏等具有表意功能,并进行模仿、练习和内化,学会运用语音知识更好地表达自己的意图和态度(中华人民共和国教育部,2022)。《高中课标》也建议教师引导学生体验、感知、模仿英语的发音,注意停顿、连读、爆破、节奏等,帮助学生形成良好的英语发音和一定的语感(中华人民共和国教育部,2020)。由此可见,模仿是学生学习语音语调的有效方法。教师可以通过设计高频率的模仿练习活动,对学生进行有针对性的反馈和指导,从而有效改善学生的语音语调。

在众多模仿方法中,影子跟读法是一种高效且科学的训练方式。将影子跟读法引入听说教学,能够帮助学生模仿语音语调,有效提升听说能力。有研究表明,学习者使用影子跟读法,通过固定时段练习并逐渐调整跟读速度,可以显著提高听说能力(敬晔,2023)。

在日常听说教学实践中,教师可依据语篇特点和学情,选择难度适配、长度适宜的语段,并结合学生的语言能力和学习需求,选择合适的跟读方式(如同步跟读、延迟跟读、有文本跟读、无文本跟读等),引导学生感悟语音语调的细微变化,并通过课堂自评、互评以及课后录音作业等多种方式进行评价反馈。以人教版高中《英语》选择性必修第一册Unit 1的Video Time板块教学为例,该板块的视频语篇介绍了京剧大师梅兰芳的生平与成就。教师将语篇主题意义的探究方向明确为:理解梅兰芳对中国戏曲事业的卓越贡献,体会他深厚的爱国情怀,并领悟他在中外文化交流中所发挥的重要作用。

视频中,讲述人在介绍梅兰芳不同时期经历及成就时,借助语音语调及停顿和节奏感表达自己对梅兰芳的爱戴及崇敬之情。基于此特点,教师在教学中嵌入影子跟读法,引导学生体悟如何通过恰当运用语音语调表达情感和态度。具体流程如下:

首先,教师选择视频开头综合评价梅兰芳的片段作为练习素材。该片段语言表达简洁、情感丰富,适用于语音语调模仿练习。随后,教师采用同步跟读法,引导学生尽可能与视频中的讲述人保持节奏一致,通过同步朗读充分感知语音语调变化,逐步培养语感。在此过程中,教师指导学生用统一的语音语调标记符号对句中停顿、语调变化或语音强调处进行标记。符号的使用能够帮助学生更直观地理解语音语调的变化,提升模仿效果。本节课所选片段的标记如下所示(其中“ // ”表示停顿,以突出重点;“↗”指语调上扬,以突出和强调;“↘”为降调,以示严肃及正式):

These beautiful performances // belong to a special↗art form in China—Beijing Opera↘, in English often referred to as // Peking Opera↘. Talking about Beijing Opera//, we cannot forget to mention one of its greatest↗performers: Mei Lanfang↘, a brilliant artist // who was instrumental↗in bringing Beijing Opera to the world↘.