美育浸润下高中英语词义教学路径探究

作者: 叶翠玲一、引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《高中课标》)建议将审美培育融入英语教学,虽未直接提及“美育”,但在课程性质中明确提出“发展健康的审美情趣和良好的鉴赏能力”等培养维度,并在多维层面提出具体要求,如:倡导通过阅读拓展思维,提高审美、鉴赏和评价的能力;要求教师通过必修课程引导学生感知和体验英语语言的美,通过选择性必修课程引导学生理解和欣赏英语语言表达形式(如韵律等)的美(中华人民共和国教育部,2020)。《义务教育英语课程标准(2022年版)》也将能欣赏、鉴别美好事物的能力,形成健康的审美情趣等美育要求列入学段目标(中华人民共和国教育部,2022)。2023年,教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,明确提出要将美育全面融入各学科教学。这一要求强调了通过学科教学培养学生审美能力的重要性(中华人民共和国教育部,2023)。

然而,当前基础教育阶段的美育实践存在一定局限:一方面,对“美”的认知多局限于艺术领域,导致认知偏狭;另一方面,实践重心偏向技能训练,忽视学生道德情操的陶冶与文化认知的提升(郭玉婷、王凯,2024)。针对上述局限,美育改革势在必行。语言教育作为文化传承的核心载体,为美育改革提供了关键纽带。其中,词义作为语言符号的核心要素,其内涵受文化、教育等因素的共同塑造(胡壮麟,2001)。词义文化内涵的解构过程,实质上也暗含审美教育。然而,当前词义教学仍存在孤立讲解与脱离语境的现象,学生难以通过语义关联构建思维网络,遑论实现审美感知的深层激活。

鉴于此,笔者认为词义教学应成为美育的重要载体,而美育亦可为词义教学注入审美维度。本文聚焦高中英语词义教学,提出“词义—美育—思维”三维融合教学思路,“思维驱动探词源—对比赏美拓思维—课程思政塑价值”实施路径。该路径旨在引导学生在词义的文化内涵中建构意义,推动思维从机械记忆转向意义生成。这既契合了《高中课标》培育学科核心素养的相关要求,又为在英语教学中践行立德树人提供了创新实践路径。

二、美育与英语词义教学

学者与一线教师围绕美育与英语词义教学的融合进行了相关研究。王文权(2024)从理论构建入手,提出通过形式审美要素(如语音、词汇等)与非形式审美维度(如文化、思维等)双路径渗透翻译美学思想,有效拓展了词义教学的理论边界。王树槐(2009)基于文学作品分析,构建了“表层—中层—深层”美质分析框架,系统揭示了词义的审美层次,为教师挖掘词义文化意蕴提供了方法论支持。吕旺姝(2023)则聚焦高中英语教学实践,提出“思政融合、情境浸润、活学活用”的教学策略,主张通过真实语境中的词义用法与意义探究,强化学生的审美感知。这些研究从理论到实践,为美育与词义教学的深度融合提供了重要启示。

尽管已有研究尝试从审美维度重构词义教学范式,或探索思政元素的渗透路径,但整体上仍多局限于单一维度或局部视角。基于前人的研究成果,本文创新性地提出多维协同的教学框架:第一,构建“词义—美育—思维”三维共生机制,以词义文化探究为切入点,通过文化解码激活审美体验,并在教材不同册次中实施美育渗透式教学,融合思政与审美教育,实现思维品质的阶梯式发展;第二,强调理论建构与实践应用的双向互动,探索以思维培育为内核、以美育浸润为特色的高中英语词义教学路径,提供兼具创新性与操作性的教学活动框架。

三、词义赏美与思维培养

“赏美”一词最早见于《南史·柳恽传》,其本义为“称赏赞美”。从审美行为维度分析,该概念特指主体通过感官感知与心灵体验对美好客体的审美鉴赏活动(滕守尧,1985)。研究表明,当词语认知与审美体验交融时,可以有效激活词语内在的节奏韵律、思维特质及情感内涵等美学要素,从而通过具象思维与抽象思维的协同运作,促进思维的整体提升(高丽娟,2012)。这种审美体验与思维发展的交互作用,构成了词义赏美与思维培养的共生关系。基于此,本文提出的词义赏美意在强调以审美视角驱动思维辨析,解析词义多维内涵(包含概念认知、文化意象和情感价值等),突破传统词义教学囿于语义解码与形式训练的瓶颈,为词义教学注入更深层次的审美与思维教育内涵。

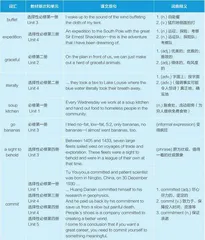

本文以人教版高中《英语》(2019年版)教材词汇为研究对象(见表1),构建三维选词策略:1. 聚焦教材核心词义(含实义词、习语及词组),构建全要素样本库;2. 侧重突破俚语等教学难点;3. 关注跨册复现核心词义的梯度设计。该体系既凸显典型案例的示范价值,又为高中英语词义教学提供实证参考框架。

表1. 有代表性的词义示例

四、实施路径

1. 思维驱动探词源

多感官联动能够促进认知发展(皮亚杰,1996)。在词义教学中,教师可通过设计问题链激活学生思维,并利用语言、图像、音视频等多模态资源,构建沉浸式语境,引导学生从三个角度探究词义:一是通过多维感知解析词义内涵,将抽象概念具象化;二是通过审美体验解码词汇的文化内涵,促进语言学习与文化理解深度融合;三是通过多模态交互激发高阶思维,培养思维的敏捷性、深刻性与创造性。这一探究过程使词义学习超越机械记忆,成为审美、文化与思维的协同建构的动态过程。

(1)案例1

以教材文段“I wake up to the sound of the wind buffeting the cloth of my tent ... I’m above the Arctic Circle, where in summer the sun never sets. Checking my watch, I see that it is 7:30 am. I leave my tent ... to the mountain edge.”中的buffet一词为例,教学步骤如下:

第一步:思维驱动。教师播放一段风猛烈拍打帐篷布料的音频,让学生根据声音画出他们想象中风拍打帐篷的画面。随后,教师指导学生借助词典查阅buffet的词义,帮助学生将听觉体验与词义理解相结合,激发思维联想。

第二步:迁移探索。教师引导学生从buffet的词义中进行迁移思考,作为名词的“自助餐”体现了放纵、任意的感受;而这种感受正好与该词的动词词义“猛烈地侧面拍打”相匹配。通过对名词与动词词义的迁移和对比,学生能够更直观地理解“猛打”的动作感,同时结合声音体验,形象化领悟该词的意义与使用场景。

第三步:语境寻美。教师抛出引导性问题,请学生思考本文段可否使用beat或hit等近义词替代buffet。这一问题促使学生思考不同词义在相同语境下所展现的独特美感,开启一场在词义与语境的结合中寻美的探索。一些学生认为可以替换,而另一些学生则反对,认为buffet体现了“随意之美”,无法被其他词替代。还有学生结合下文分析指出,根据“Checking my watch, I see that it is 7:30 am.”,早晨七时是早餐时间,此处使用buffet不仅将风拟人化,而且更加贴合早餐时间的语境,仿佛风也在清晨“享用早餐”,增添了语言的趣味与美感。

(2)案例2

以教材文段“An expedition to the South Pole with the great Sir Ernest Shackleton—this is the adventure that I have been dreaming of.”中的expedition一词为例,教学步骤如下:

第一步:以图启思。教师展示一幅旧帆船在冰雪中破冰前行的场景图片,引导学生思考expedition的含义。通过画面中艰险的情境,学生能够自然推导出该词的大致含义,联想到与征程或旅程相关的概念。

第二步:语境寻美。教师提出引导性问题,请学生思考本文段可否使用adventure和exploration替代expedition。学生展开讨论,通过查阅词典深化理解。他们发现,expedition一词不仅指充满未知与挑战的远征活动,还特指参与远征的团队,既代表了一项行动,又象征着一个集体,展现了一词多义的语言魅力。相比之下,adventure仅含历险之意,exploration侧重勘探、探究等,二者难以全面精准传达作者的写作意图与核心主旨,在表意丰富性上存在明显局限。

(3)案例3

以教材文段“l always wanted to look like the slim girls on TV ... I worried about my weight and tried every new diet I read about online. I tried no-fat, low-fat, 5:2, only bananas, no bananas—I almost went bananas, too.”中的go bananas为例,教学步骤如下:

第一步:思维驱动。首先,教师引导学生结合语境理解go bananas意为“变得疯狂”,并让学生体会作者为追求瘦身效果,尝试诸多极端食谱,最终屡屡失败,几乎被挫败感摧毁至濒临疯狂——真可谓“Only bananas, no bananas, I almost went bananas.”。随后,教师引导学生在猜测语义的同时欣赏文段之美:only—no—almost 的递进结构不仅展现了作者语言表达的层次感,还形象地传递了作者的情感逐渐失控的状态。

第二步:语境寻美。教师启发学生拓展迁移,找出类似“变得疯狂”的表达,如go mad、go crazy、go insane、go wild等。随后,教师提问,引导学生理解虽然上述非正式表达与go bananas意思相近,但在文中却无法替代go bananas。这是因为go bananas在文中是个双关语,既复现了上文的bananas,又幽默地展现了作者的心理状态。

2. 对比赏美拓思维

本环节聚焦于词义对比,包括同义词、反义词的辨析以及类似词义在不同语境或文化现象中的对比迁移,旨在引导学生深入领会词义间的细微差别,促进中外文化知识的融会贯通,从而培养学生的对比思维能力,拓宽他们的视野与知识面。

仍以前文buffet一词的教学为例,教师可以充分拓展关于风吹的不同表达方式。以下十个示例中的相关表达(见画线处)不仅限于beat、hit、blow等常见词,还结合不同情境,通过显性和隐性两种方式细腻地展现风吹或风拍打的场景。

① A soft breeze rustled the trees. 一阵微风吹得树木沙沙作响。

② A slight breeze was stirring the trees. 一缕轻风轻轻摇曳着树木。

③ The wind filled the sails. 风鼓满了帆。

④ The wind blew open. 风吹开了。

⑤ They were chilled by the icy wind. 他们被刺骨的寒风吹得直打哆嗦。

⑥ A gust of wind flapped the tents. 一阵狂风刮得帐篷啪啪作响。

⑦ The wind stirred up a lot of dust. 风卷起了大量尘土。

⑧ The paper sailed through the wind and the rain. 纸在风雨中飘摇。

⑨ We smelt the scent of green grasses. 我们闻到了青草的气息。