改良式护理干预模式降低团体献血不良反应的效果研究

作者: 张利 刘菊 张莉萍

摘要:目的 探讨改良式护理干预模式降低团体献血不良反应的效果。方法 选取2023年7月~2024年7月某城市中心血站进行全血献血的128例献血者为研究对象,随机分为对照组和实验组各64例。对照组给予传统护理,实验组给予改良式护理,比较两组护理满意度和不良反应发生率。结果 实验组护理总满意度高于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05);实验组不良反应发生率低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 改良式护理干预可有效提高团体献血者护理满意度,降低团体献血过程中不良反应发生率,保障献血安全,促进献血工作高质量发展。

关键词:团体献血;改良式护理;不良反应;护理满意度;健康宣教

团体献血为缓解临床用血紧张、保障血液供应安全有效的重要途径。在实际操作中,团体献血过程中常出现一系列不良反应,如头晕、恶心、乏力等,不仅影响献血者身心健康,还可能降低献血者的积极性和再次献血意愿,进而对献血工作持续开展构成挑战。因此,如何有效降低团体献血过程中的不良反应发生率,成为当前献血工作亟需解决的问题[1~2]。近年来,随着护理学的不断发展,护理干预模式不断优化,在提升医疗服务质量方面展现出显著优势[3~5]。改良式护理干预模式旨在通过优化护理流程、细化护理措施、强化护理管理,全面提升献血服务的安全性与质量。本研究旨在探讨改良式护理干预模式降低团体献血不良反应的效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年7月~2024年7月某城市中心血站进行全血献血的128例献血者为研究对象,随机分为对照组和实验组各64例。实验组男31例,女33例;年龄24~47岁,平均年龄(32.10±7.67)岁;体重67~70 kg,平均体重(69.10±8.90) kg;首次献血32例,1~2次献血经历32例。对照组男29例,女35例;年龄23~49岁,平均年龄(33.50±6.03)岁;

体重66~71 kg,平均体重(59.10±6.90) kg;首次献血34例,1~2次献血经历30例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:年龄符合我国献血法规定的范围;生命体征平稳且通过必要的血液初筛检查,符合献血标准;对本研究全面了解且签订知情同意书。排除标准:有严重疾病史或其他献血禁忌证。

1.2 方法

1.2.1 对照组给予传统护理模式

筹备宣传阶段,依赖传统的沟通方式,即电话联系或邮件往来,与献血组织者进行初步对接。这一过程中,双方就献血活动基本信息,如活动时间、地点、预计参与人数等进行初步确认,并商定大致的活动流程。由于未制定详尽的对接流程和内容清单,前期对接往往侧重于信息的传递与确认,缺乏系统性的规划与细化。采用统一的宣传材料或标准化的宣传策略。宣传方式多样但较为零散,包括口头通知、内部公告、传单发放等。布置工作主要根据场地实际情况进行,确保场地整洁、安全,划分献血区域、休息区、咨询台等关键区域。

若献血者出现不良反应,按照常规流程进行处理,立即停止献血操作,观察献血者症状变化;若症状较轻,如头晕、恶心等,则指导其平躺休息;若症状较重或持续不缓解,及时联系医疗人员进行救治。

1.2.2 实验组给予改良式护理干预模式

(1)制定统一标准的对接流程和内容。细致规划团采活动,确保活动顺利进行。制作统一版本的活动链接和通知模板,通过微信群、官方平台或公共显示屏提前1周在团体献血组织地进行广泛宣传,提高献血者的知晓率和参与度。

(2)设定团体采血环境与场地基本要求,统一标准流程。确保场地空间充足(如会议室、食堂等),调整环境温湿度至适宜范围(22~26 ℃、30%~80%),提前进行环境消杀,使用空气或紫外线消毒器或在采血当日现场使用928消毒液擦拭并放置空气消毒器。现场流程设置清晰,单独设置填表体检、初筛化验、采血、休息、热合入库发证5个区域,按照流程顺序排列,避免献血者“走回头路”。

(3)完善献血流程。设计带流程步骤的献血指示牌,引导献血者有序进行献血。设置专职咨询台,摆放宣传资料,为献血者提供及时、专业的咨询服务。若患者出现不良反应,及时予以补充糖分,缩短恢复时间。

(4)保证献血者舒适。采用可移动式体位变换采血椅,便于献血不良反应发生时快速调整献血者体位,降低脑供血不足发生风险。设置专门的献血不良反应处理区,使用屏风遮挡,保护献血者隐私。安排专人集中处理不良反应,避免连锁反应发生。

(5)结束后评估。由带队负责人对当日现场活动进行全面评估记录,包括献血者满意度、不良反应发生率等,为后期改进提供依据。对发生不良反应的献血者进行跟踪回访,了解其恢复情况并提供必要的支持。

1.3 观察指标

(1)比较两组护理满意度:满意度调查内容包括献血环境、服务流程、人员态度、信息沟通等多个方面,采用量表形式进行评分,评分越高表明患者满意度越高。(2)比较两组不良反应发生情况:如头晕、皮下血管损伤、采血处出血、局部红肿等。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

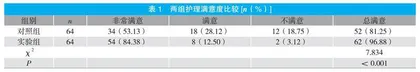

2.1 两组护理满意度比较

实验组护理总满意度为96.88%,高于对照组护理总满意度81.25%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组不良反应发生情况比较

实验组不良反应发生率为3.13%,低于对照组不良反应发生率18.75%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3讨论

本研究结果显示,实验组不良反应发生率为3.13%,低于对照组不良反应发生率18.75%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。证实了改良式护理干预在减少献血不良反应方面的有效性。改良式护理干预模式要求医护人员精细化管理和优化献血前、中、后各个环节[6~7]。例如,制定统一的对接流程与宣传标准,使献血者了解献血过程而做好准备;优化现场环境设置,确保温湿度适宜、场地准备及区域划分合理,为献血者提供更加舒适和安全的献血环境;设置专职咨询服务与流程指示,加强献血过程中对献血者的引导与支持,减少因操作不当或信息不足导致的不良反应。此外,改良式护理还特别注意及时处理发生不良反应的献血者,及时给予献血者补充糖分,有效缓解献血者的低血糖症状;采用可移动式体位变换采血椅,设置献血不良反应处理区,实现快速体位变换和隐私保护,减少脑供血不足及其他不良反应的发生,降低连锁反应发生风险[8~10]。

在护理满意度方面,实验组护理总满意度为96.88%,高于对照组护理总满意度81.25%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。说明改良式护理干预模式的应用可有效提高护理服务质量,提高献血者满意度。从前期细致入微的宣传,到现场环境的温馨舒适,再到献血过程中的专业指导与及时护理,每一个环节的优化都体现对献血者体验感的重视。此外,改良式护理干预模式还特别注重对献血不良反应的及时响应与处理,通过设立专职人员、提供个性化护理、发放注意事项提示卡等措施,增强献血者的安全感与信任感,从而进一步提高其满意度。

本研究结果不仅为改良式护理干预模式在团体献血中的应用提供有力的证据支持,也为未来献血工作优化与发展提供重要的启示。首先,本研究强调标准化、精细化护理流程在献血工作中的重要性。通过制定统一的对接流程、宣传标准、现场环境要求及不良反应处理流程等,显著提升献血工作的规范性和安全性,减少因操作不当或信息不足导致的不良事件。其次,本研究以献血者体验感为献血工作的核心。献血者满意度不仅关系到个人的献血意愿和忠诚度,还直接影响献血工作的社会形象和公信力。因此,献血工作中应始终坚持以献血者为中心的服务理念,不断提升服务质量与水平[11~13]。此外,本研究为未来献血工作的创新与发展提供方向。随着医疗技术的不断进步和社会需求的不断变化,献血工作也需要不断创新与改进,如可以进一步探讨智能化、信息化技术在献血工作中的应用,提高献血服务的便捷性和个性化水平;加强与其他医疗机构的合作与交流,共同推动献血工作协同发展等。

综上所述,改良式护理干预可有效提高团体献血者护理满意度,降低团体献血过程中不良反应发生率,保障献血安全,促进献血工作高质量发展。

参考文献

[1]王亚娟,朱晓红,张燕,等.郑州地区单采血小板献血不良反应原因分析及防治措施[J].河南医学高等专科学校学报,2024,36(2):240-243.

[2]余航,李莹,孙瑜.2021年南昌地区献血不良反应调查与分析[J].实验与检验医学,2023,41(6):707-709.

[3]何叶,尹艳平.心理护理模式在献血过程中的应用分析[J].贵州医药,2023,47(11):1818-1819.

[4]周伟敏,张天弼,霍宝锋,等.2194例全身性反应献血不良反应分析及对策研究[J].青岛医药卫生,2023,55(5):328-331.

[5]杨凌云.无偿献血时献血者发生不良反应的原因及其预防和护理措施[J].婚育与健康,2023,29(14):193-195.

[6]石彩侠,樊晶,程雪,等.2012~2021年天津市大学生团体无偿献血情况分析[J].中国输血杂志,2022,35(7):746-750.

[7]张涛.改善服务质量来提升团体献血满意度的实践及效果分析[J].医学理论与实践,2020,33(11):1889-1890.

[8]傅利英.萧山区团体单位献血服务情况调查及其对策[J].中国卫生产业,2020,17(10):151-153.

[9]许冬霞,朱旭丹,王微.不同类型无偿献血者发生不良反应的情况分析[J].中国校医,2020,34(3):191-192,229.

[10]高朋真.安阳地区献血不良反应的特征及相关因素分析[J].河南医学研究,2019,28(18):3284-3286.

[11]彭德红,吴晓毅.护理程序方法在高校团体献血中的应用评价[J].基层医学论坛,2024,28(3):145-147.

[12]常学兰,顾文琴.团体献血模式与流动献血模式用于血液招募中的价值比较[J].中国卫生标准管理,2023,14(11):166-169.

[13]彭德红,吴晓毅.护理程序方法在高校团体献血中的应用评价[J].基层医学论坛,2024,28(3):145-147.