输尿管软镜下钬激光治疗肾结石的有效性及安全性分析

作者: 张小伟

摘要:目的 探讨输尿管软镜下钬激光治疗肾结石的临床疗及安全性。方法 选取2020年1月~2023年1月医院收治的200例肾结石患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各100例。对照组实施经皮肾镜取石术,观察组实施输尿管软镜下钬激光碎石术,比较两组手术用时、术中出血量、住院天数、结石清除率、疼痛程度、并发症发生情况、肾功能[中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)、胱抑素-C(Cys-C)、尿素氮(BUN)]及炎症介质水平[C反应蛋白(CRP)、白介素-10(IL-10)、IL-6]。结果 观察组术中出血量、住院天数均低于对照组,手术用时长于对照组(P<0.05);两组结石清除率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后疼痛程度评分低于对照组(P<0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05);观察组术后NGAL、Cys-C均低于对照组(P<0.05),两组术后BUN比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后CRP、IL-10、IL-6均有所升高,但观察组低于对照组(P<0.05)。

结论 输尿管软镜下钬激光治疗肾结石效果显著,术中出血量少,结石清除率高,术后并发症发生率低,具有一定的治疗安全性。

关键词:肾结石;输尿管软镜下钬激光;结石清除率;肾功能;并发症

肾结石可导致尿路梗阻、尿路感染及肾功能损伤等问题,临床针对肾结石应坚持早发现、早治疗原则,治疗关键在于解除梗阻[1]。经皮肾镜取石术为临床常见诊疗手术方法,具有创伤小、定位精准等特点,但术中会穿过肾实质,可损伤肾组织,安全性有待提升[2]。本研究旨在探讨输尿管软镜下钬激光治疗肾结石的临床疗及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月~2023年1月医院收治的200例肾结石患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各100例。对照组男58例,女42例;年龄38~65岁,平均年龄(51.52±3.42)岁;结石部位肾上盏28例,肾中盏46例,肾下盏26例。治疗组男56例,女44例;年龄40~62岁,平均年龄(51.75±3.28)岁;结石部位肾上盏30例,肾中盏42例,肾下盏28例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),存在可比性。

纳入标准:满足肾结石相关诊断标准,且结石直径≤2 cm;患者知情同意本研究且具备参与该研究的能力;临床资料完整;存在手术适应证;认知功能处正常。排除标准:其他位置有结石表现;存在血液系统或出血性疾病;伴有凝血功能障碍;伴有肾脏重度损伤,如肾积水、肾积脓等病症;存在输尿管重度畸形;伴有精神疾病。

1.2 方法

1.2.1 对照组实施经皮肾镜取石术

患者取截石位,常规消毒铺巾,予腰硬联合麻醉,经尿道插入输尿管硬镜,基于导丝牵引,自输尿管开口位置,于肾盂中放置输尿管导管(F5-6),而后指导患者更换体位至俯卧位,用软垫垫靠其腰部,确保大小合适,将0.9%氯化钠溶液注入肾脏,在超声引导下完成肾盂穿刺,直至可见清亮尿液,置入导丝,扩张工作通道,将F16扩至F22;放置经皮肾镜鞘后插入镜心,确立结石所处位置,退出导丝,经钬激光碎石(1.5~2.0 J、15~20 Hz),确认无出血及残余结石后,留置肾造瘘管及双J管,退镜,缝合切口。

1.2.2 观察组实施输尿管软镜下钬激光碎石术

患者取平卧位,常规消毒及铺巾,于尿道外口自膀胱插入输尿管镜,在输尿管镜下降斑马导丝置于输尿管开口位置。在导丝引导下于输尿管中插入扩张鞘,稳妥固定后退出斑马导丝,沿扩张鞘肾盂调整纤维输尿管软镜角度,明确结石位置。在输尿管软镜下插入钬激光光纤,抵入结石位置后多次击碎结石,清洗击碎结石片。设定钬激光功率为25~35 Hz,可多次击碎结石,以取石篮取石,通过输尿管取出。更换输尿管硬镜,进入膀胱,仔细观察无残留结石后,退出输尿管软镜、导丝,置入尿管。

两组术后予以抗感染干预,1个月后取出双J导管,复查时若存在结石残留需实施体外冲击波碎石处理。

1.3 观察指标

(1)比较两组手术及恢复情况:手术用时、术中出血量及住院天数。(2)比较两组结石清除率和疼痛程度:采用视觉模拟评分(VAS)法评估患者疼痛程度,0~10分,分数越低提示疼痛程度越轻。(3)比较两组并发症发生情况。(4)比较两组肾功能指标:术前及术后1 d抽取患者晨起空腹静脉血3 mL,以3 500 r/min离心5 min,获取上层清液,检测中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)、胱抑素-C(Cys-C)、尿素氮(BUN)水平。(5)比较两组炎症介质:同前获取上层清液,检测C反应蛋白(CRP)、白介素-10(IL-10)、IL-6水平。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS24.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术及恢复情况比较

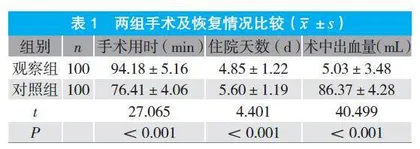

观察组术中出血量、住院天数均低于对照组,手术用时长于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组结石清除率、疼痛程度比较

两组结石清除率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后疼痛程度评分低于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 两组并发症发生情况比较

观察组并发症发生率为2.00%,低于对照组并发症发生率12.00%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组肾功能指标比较

两组术前NGAL、Cys-C、BUN比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后NGAL、Cys-C均低于对照组(P<0.05),两组术后BUN比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.5 两组炎症介质水平比较

两组术前CRP、IL-10、IL-6比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组术后CRP、IL-10、IL-6均有所升高,但观察组低于对照组(P<0.05)。见表5。

3 讨论

肾结石患者常因疼痛、尿路感染等症状就诊,该病不仅损害肾功能,随疾病进展,还可能引发一系列并发症,降低患者生活质量,临床需及时予以科学、有效的治疗。伴随腹腔镜、微创技术发展及完善,微创手术于临床多种疾病诊疗中获得较好的效果。经皮肾镜取石术适用于直径相对较大的肾结石,在小结石诊疗中效果欠佳。有学者指出,直径≤3 cm的结石诊疗以输尿管软镜最佳,术中损伤更小[3]。

输尿管软镜下钬激光碎石术具较广的适应证,无需经肾穿刺,自人体自然腔道入镜,抵达肾脏内部,可减轻创伤及术后疼痛感,对机体恢复意义重大。同时,该术式可经输尿管实现直视下观察,精准识别肾盂输尿管衔接位置解剖学标志,定位结石位置,从而提高结石清除率[4]。本研究结果示,观察组术中出血量、住院天数均低于对照组,手术用时长于对照组(P<0.05);两组结石清除率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后疼痛程度评分低于对照组(P<0.05)。说明输尿管软镜下钬激光碎石术能够获得与经皮肾镜碎石术相当的治疗效果,且术中出血量更低,术后疼痛感更轻,具较高的安全性。而经皮肾镜碎石术对机体损伤较大,患者恢复时间较长,疼痛感显著。输尿管软镜下钬激光碎石术手术时间相对较长,但其在确立肾结石位置后可沿机体自然腔道排出,对脏器功能损伤较轻,术后恢复效率高。输尿管软镜下钬激光碎石术具操作简便、恢复快等优势,传统硬镜碎石术存在碎石角度受限、残余结石难以排出等问题,降低了碎石成功率,由于碎石中管道系统处于封闭状态,如若灌注压过大,可导致肾盂压力过高,引发肾实质反流、菌血症。伴随输尿管软镜技术不断完善及进步,其适应证得到显著扩大,末端能够基于多个方向运动,顺利抵达输尿管长轴肾盂位置,与激光光纤有机配合,提高碎石效果。此外,肾结石,特别是直径较大结石,其所处位置和输尿管走向保持钝角,这类结石于输尿管硬镜碎石逆行中可被发现,但碎石时如若冲入肾盏,尤为是下组肾盏,加大了硬镜处理难度,输尿管软镜能够有效降低处理难度,将结石直接套入至角度合适的中盏完成碎石或直接抵达下盏完成碎石。经皮肾镜取石术于下盏结石处理难度较高,常需新增加通道或予以二期处理,增加并发症发生风险及组织损伤[5]。本研究结果示,观察组并发症发生率低于对照组

(P<0.05);观察组术后NGAL、Cys-C均低于对照组(P<0.05);两组术后CRP、IL-10、IL-6均有所升高,但观察组低于对照组(P<0.05)。提示输尿管软镜下钬激光碎石术更具微创性。

综上所述,输尿管软镜下钬激光治疗肾结石效果显著,术中出血量少,结石清除率高,术后并发症发生率低,具有一定的治疗安全性。

参考文献

[1]林宝东,吴紫扬,黄炎松,等.输尿管软镜下钬激光治疗小于2 cm肾结石的临床疗效分析[J].江西医药,

2022,57(12):2153-2155.

[2]王庆涛,白龙伟.输尿管软镜下钬激光碎石术治疗肾结石的临床效果观察[J].上海医药,2022,43(3):52-53,76.

[3]俞辉.输尿管软镜下钬激光碎石术治疗肾结石的临床效果分析[J].中外医学研究,2021,19(28):155-157.

[4]霍自豪.电子输尿管软镜下钬激光碎石对肾结石患者清石率、机体应激反应及Cys-C、KIM-1水平的影响[J].临床医学研究与实践,2021,6(28):91-93.

[5]张东兴,沈洪亮,刘文辉,等.≤3 cm肾结石行输尿管软镜钬激光碎石术的疗效与安全性评估[J].现代泌尿外科杂志,2021,26(8):664-667.