等速肌力训练联合本体感觉训练在肩袖损伤修复术后康复中的应用效果

作者: 王璐

摘要:目的 探讨等速肌力训练联合本体感觉训练在肩袖损伤修复术后康复中的应用效果。方法 选取2023年1~12月医院收治的60例肩袖损伤修复术患者为研究对象,随机分为实验组和对照组各30例。对照组给予本体感觉训练,实验组在对照组基础上联合等速肌力训练,比较两组训练前后疼痛情况[采用视觉模拟评分法(VAS)评估]及关节活动度。结果 两组训练前VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组训练后VAS疼痛评分低于对照组(P<0.05);两组训练前关节外旋、内旋、前屈、后伸活动度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);实验组训练后关节外旋、内旋、前屈、后伸活动度均高于对照组(P<0.05)。结论 等速肌力训练联合本体感觉训练应用于肩袖损伤修复术后康复,可减轻疼痛,提高关节活动度。

关键词:肩袖损伤修复术;等速肌力训练;本体感觉;康复效果

肩袖损伤是肩关节常见的运动损伤,多发于中老年人群,常导致肩部功能障碍,影响患者日常活动能力。随着运动医学和康复学科的发展,肩袖损伤的治疗不仅注重外科手术修复,更重视术后康复[1]。随着运动功能康复理论的不断发展,结合了等速肌力训练和本体感觉训练的综合康复方法可以更有效地恢复肩关节功能,尤其在术后早期康复阶段,能有效促进肌肉力量的恢复及肩关节的稳定。等速肌力训练利用等速训练设备调节运动速度,最大化地激活肩袖肌群,促进肌力恢复;本体感觉训练则通过增强关节周围的本体感觉功能,帮助患者更好地控制肩关节运动,从而减轻肩部负担,减少术后并发症的发生[2]。本研究旨在探讨等速肌力训练联合本体感觉训练在肩袖损伤修复术后康复中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年1~12月医院收治的60例肩袖损伤修复术患者为研究对象,随机分为实验组和对照组各30例。实验组男18例,女12例;年龄45~70岁,平均年龄(58.34±7.47)岁;病程2~12个月,平均病程(6.46±2.38)个月;对照组男17例,女13例;

年龄47~72岁,平均年龄(59.18±7.92)岁;病程3~13个月,平均病程(6.88±2.16)个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:经影像学检查(如X线、MRI)确诊为肩袖损伤,且接受肩袖修复手术;术后无感染、骨折等严重并发症;无认知障碍,能理解并配合康复训练;自愿参加研究,签署知情同意书。排除标准:有严重合并症,如严重心脏病、糖尿病、肝肾功能衰竭等;肩关节外科手术历史(除肩袖修复外的其他肩部手术);存在影响本研究结果的其他疾病,如关节炎、肩部骨质疏松等;不配合治疗或随访。

1.2 方法

1.2.1 对照组采用本体感觉训练

使用平衡垫、稳定球、训练板等设备展开平衡训练,指导患者保持站立姿势并进行单腿支撑。训练的重点是提高肩关节和上肢的本体感觉,增强患者在不稳定状态下对关节运动的控制。同步展开肩关节位置觉训练,指导其端坐于座椅之上,闭目,双手轻放于身体两侧。训练者通过手动或工具(如触觉棒)帮助患者感知肩关节的运动轨迹,并要求其在指定的范围内模仿肩关节的运动,目的是提高肩关节位置觉及动作协调性。展开肩关节运动控制训练时,训练者指导患者进行肩关节的前后、上下、旋转等多方向运动,并要求其进行闭眼训练,提高肩袖肌群对运动的本体感觉和控制能力。每组训练10~15 min,每次进行2~3组,训练频率为3~4次/周,持续8~12周,根据患者恢复情况调整训练时间和强度。

1.2.2 实验组在对照组基础上采用等速肌力训练

使用等速肌力训练设备(Biodex)进行肩部训练,设置适当的运动速度(通常为60°~90°/s,根据患者的康复进展调整)。在具体训练过程中,需要先展开肩部屈伸肌群训练,患者站立或坐位,采用适当的坐垫或支撑,确保上臂固定在设备的夹具中进行肩部屈伸的等速训练,开始时设定较低的训练负荷,逐渐增加训练肩部屈肌与伸肌的力量。同时展开肩部外展和内收肌群训练:设定设备实施肩部外展和内收的等速训练,强化肩部外展肌群(如三角肌)与内收肌群的力量,增强肩关节的稳定性。频率为每次3~5组,每组10~12次。随着训练的进展,逐步增加训练次数和组数,确保训练的强度逐渐增加,促进肌肉力量的恢复。训练频率为每周3~4次,每次训练时间20~30 min,持续8~12周,依据患者的恢复情况灵活调整。

1.3 观察指标

(1)比较两组训练前后疼痛情况:采用视觉模拟评分法(VAS)评估,总分为0~10分,分数越高表明患者疼痛程度越重。(2)比较两组训练前后关节活动度:主要为外旋、内旋、前屈和后伸。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

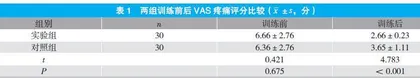

2.1 两组训练前后VAS疼痛评分比较

两组训练前VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组训练后VAS疼痛评分低于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组训练前后关节活动度比较

两组训练前关节外旋、内旋、前屈、后伸活动度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);实验组训练后关节外旋、内旋、前屈、后伸活动度均高于对照组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

肩袖损伤是肩关节运动损伤的常见类型,其中肩袖撕裂对肩部功能的影响尤为显著[3]。肩袖损伤不仅会导致患者肩关节活动度受限,还可能引起疼痛、肌力减弱及肩关节稳定性下降,影响其日常生活质量。肩袖修复术后的康复效果直接关系到患者的肩关节功能恢复速度和质量,因此术后康复训练尤为重要[4]。

等速肌力训练作为一种标准化的肌力训练方法,广泛应用于运动医学和康复领域。该方法通过等速训练设备以固定的运动速度进行训练,确保患者在整个运动过程中,肩部肌群始终处于最佳力量生成区间[5]。等速肌力训练的优势在于能有效激活肩袖肌群,帮助恢复肩关节的稳定性和肌肉力量。相较于传统的自由负荷训练,等速训练具有较高的训练精确度,能够有效减少运动过程中可能产生的惯性效应,有助于促进肌肉力量、耐力及关节活动度的恢复。此外,等速训练设备的调节功能可根据患者的恢复状况逐步增加训练强度,避免过度负荷导致的关节损伤,确保康复过程的安全性[6]。因此,等速肌力训练对于肩袖修复术后患者,是一种安全有效的康复手段,能够帮助其在恢复初期逐步恢复肌肉力量,提升肩关节的功能。

本体感觉训练则侧重于通过训练患者的本体觉来改善肩关节的稳定性和运动控制能力。术后患者往往会出现肩关节运动不协调、运动范围限制等问题,本体感觉训练可以通过增强患者肩关节的位置感知力,提高肩关节运动的协调性和稳定性[7]。具体训练内容包括平衡训练、肩关节位置觉训练及运动控制训练等,这些方法通过不依赖视觉的方式,增强肩关节周围肌群的神经适应性,使患者能够更好地控制肩部运动,避免由于肩袖肌群无力或不协调导致的肩关节不稳定。有研究表明,本体感觉训练不仅可有效促进肩关节的运动功能恢复,还能减少术后并发症,如肩关节脱位、肌肉萎缩等[8]。通过本体感觉训练,患者的关节控制能力得到提升,能够更好地适应不同的运动需求,从而提高肩关节的灵活性和稳定性[9]。

将等速肌力训练与本体感觉训练联合应用于肩袖损伤修复术后康复,能够结合两者的优势,提升整体康复效果。本研究中,实验组训练后关节外旋、内旋、前屈、后伸活动度均高于对照组(P<0.05)。等速肌力训练通过针对性地增强肩袖肌群力量,帮助恢复肌肉功能和肩关节稳定性;而本体感觉训练则通过改善患者对肩关节运动的感知能力,增强肩部运动的协调性和控制能力[10],两者结合既能解决肌力恢复问题,又能解决肩关节运动协调性和稳定性的问题,从而实现全面康复。

综上所述,等速肌力训练联合本体感觉训练应用于肩袖损伤修复术后康复,可减轻疼痛,提高关节活动度。

参考文献

[1]唐洪渊.等速肌力训练联合本体感觉训练在肩袖损伤修复术后康复中的应用效果[J].临床医学,2022,42(3):70-72.

[2]谢倩.等速肌力训练配合本体感觉训练对肩袖损伤患者修复术后肩关节活动度、肩关节功能的影响[J].反射疗法与康复医学,2023,4(15):90-93.

[3]贾璐.肩胛带稳定性训练联合振动治疗对肩袖损伤患者肩袖肌力及肩关节功能的影响[J].反射疗法与康复医学,

2023,4(6):52-55.

[4]张德利.本体感觉训练联合等速肌力训练对肩袖损伤患者术后疼痛及关节活动度的影响[J].反射疗法与康复医学,

2023,4(6):87-90.

[5]葛艳丽.关节镜术后等速肌力训练联合强化呼吸训练对肩袖损伤患者的临床应用价值[J].河南外科学杂志,

2023,29(4):64-66.

[6]仲涛,牛犇.等速肌力训练联合常规康复训练对肩袖损伤患者术后疼痛及关节活动度的影响[J].反射疗法与康复医学,2022,3(23):104-107.

[7]江洪洋,岳勇,王廷江,等.分阶段康复训练在肩袖损伤行肩关节镜修复术后患者中的应用效果[J].中国民康医学,

2021,33(15):56-58.

[8]王惠慈,苏宁.本体感觉训练对肩袖损伤患者术后肩关节功能及生活质量的影响[J].反射疗法与康复医学,

2023,4(10):120-123.

[9]张玉明,周敬杰,张小林,等.本体感觉强化训练联合中药水疗应用于肩袖损伤术后的效果[J].反射疗法与康复医学,2023,4(5):1-5.

[10]李桓宇,梁鼎天,姚志城,等.补肾化瘀方对肝肾亏虚型关节镜下肩袖损伤修补术后患者肩关节功能及血清炎症因子水平的影响[J].河北中医,2023,45(10):1666-1669,1674.