单纯小梁切除术与复合式小梁切除术治疗原发性开角型青光眼的临床疗效比较

作者: 孙启锋

摘要:目的 探讨单纯小梁切除术与复合式小梁切除术治疗原发性开角型青光眼(POAG)的临床效果比较。方法 选取2023年1月~2024年2月医院收治的90例(90眼)POAG患者为研究对象,随机分为单纯组和复合组各45例。单纯组应用单纯小梁切除术治疗,复合组应用复合式小梁切除术治疗,比较两组眼压控制疗效、滤过泡形成率、浅前房分度占比及生活质量[健康调查简表(SF-36)]。结果 复合组眼压控制总有效率高于单纯组(P<0.05);复合组功能性滤过泡形成率高于单纯组,非功能性滤过泡形成率低于单纯组(P<0.05);复合组浅前房Ⅰ、Ⅱ度形成率均低于单纯组(P<0.05);复合组SF-36各维度评分均高于单纯组(P<0.05)。结论 相较于单纯小梁切除术,复合式小梁切除术治疗POAG可有效控制眼压,减少非功能性滤过泡及浅前房Ⅰ、Ⅱ度形成,提升患者生活质量。

关键词:原发性开角型青光眼;复合式小梁切除术;单纯小梁切除术;疗效;浅前房分度

原发性开角型青光眼(POAG)是常见的眼科疾病,其发病机制复杂,具有较高的致盲率,多发于中老年人群[1]。发病机制主要与房水外流受阻,造成持续性的眼压增高密切相关。若未及时干预,长期高眼压可压迫视神经,引起不可逆的视神经损害,甚至失明[2]。目前,临床针对POAG主要采取手术治疗和保守疗法,其中,以手术疗法为主,可有效降低眼压,快速解除对视神经的压迫,进而改善临床症状[3]。复合式与单纯小梁切除术是两种常用的手术治疗手段,二者的疗效各异。鉴于此,本研究旨在探讨单纯小梁切除术与复合式小梁切除术治疗POAG的临床疗效比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年1月~2024年2月医院收治的90例(90眼)POAG患者为研究对象,随机分为单纯组和复合组各45例。单纯组男24例,女21例;年龄40~70岁,平均年龄(58.22±3.41)岁;疾病分型为开角型20例,闭角型25例;术前眼压21~50 mmHg,平均术前眼压(43.11±4.15) mmHg。复合组男23例,女22例:年龄40~70岁,平均年龄(58.31±3.65)岁;疾病分型为开角型21例,闭角型24例;术前眼压21~50 mmHg,

平均术前眼压(42.51±4.26) mmHg。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:符合相关临床诊断标准[4];使用≥3种药物仍无法有效控制眼压;前房角粘连闭合>1/2圆周范围;临床资料完整;签署知情同意书。排除标准:患眼存在手术史;合并眼部其他疾病;存在手术禁忌证;合并凝血功能障碍。

1.2 方法

1.2.1 复合组应用复合式小梁切除术治疗

(1)结膜瓣与巩膜瓣制备:制作以穹隆部结膜为基底的球结膜瓣,电灼止血后,制备4 mm×4 mm×0.5 mm(长×宽×高)的巩膜瓣。(2)放出房水:利用15°乳化手术刀穿刺透明胶膜前房,放出前房内房水后实施降压处理。(3)放置棉片:在巩膜瓣处放置0.25 g/L剂量的丝裂霉素C棉片,放置约3~5 min。(4)冲洗:采用100 mL生理盐水反复冲洗巩膜瓣。(5)切除小梁组织:该1.5 mm×1.5 mm规格切除小梁组织。(6)缝合和形成前房:利用10-0尼龙线缝合巩膜瓣。经前房穿刺处注入平衡盐溶液,以促使前房形成,并合理调节巩膜瓣缝线松紧度,直至达到合适的滤过量。将一根调整缝线留置在巩膜瓣两侧中央,选择8-0缝合线缝合球结膜。(7)术后用药:予以0.4 mL地塞米松注射液+0.5 mL硫酸妥布霉素注射液注射至下方球结膜。

1.2.2 单纯组应用单纯小梁切除术治疗

操作步骤同复合组,但无步骤(3),即术中未放置丝裂霉素C棉片。

两组术后均随访1~3个月。

1.3 观察指标

(1)比较两组眼压控制疗效:若眼压

≤21 mmHg,且术后未给予降压药,为完全控制;若术后对POAG患者的眼睛利用1~2种降压药治疗后,眼压≤21 mmHg,为部分控制;若术后对POAG患者的眼睛利用≥3种降压药治疗,眼压>21 mmHg,且需再次对POAG患者实施手术,为控制失败。总有效=完全控制+部分控制。

(2)比较两组滤过泡形成率:微囊状泡为Ⅰ型;弥漫平坦型为Ⅱ型;瘢痕泡型为Ⅲ型;囊状包裹性泡为Ⅳ型。其中,功能性为Ⅰ、Ⅱ型,非功能性为Ⅲ、Ⅳ型。(3)比较两组浅前房分度占比:角膜接触周边部虹膜,形成中央区前房,为Ⅰ度;角膜内皮与晶体表面仍有一些间隙,但接触全虹膜为Ⅱ度;角膜内皮完全与晶状体表面以及虹膜层粘连,无前房或前房消失,为Ⅲ度。(4)比较两组生活质量:术后采用健康调查简表(SF-36)评估,包括社会方面、躯体方面、心理方面、物质方面4个维度,得分越高表示生活质量越高。

1.4 统计分析

数据处理采用SPSS22.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

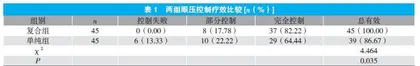

2.1 两组眼压控制疗效比较

复合组眼压控制总有效率为100.00%,高于单纯组眼压控制总有效率86.67%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组滤过泡形成率比较

复合组功能性滤过泡形成率高于单纯组,非功能性滤过泡形成率低于单纯组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组浅前房分度比较

复合组浅前房Ⅰ、Ⅱ度形成率均低于单纯组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 两组生活质量比较

复合组SF-36社会、心理、躯体、物质评分均高于单纯组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3 讨论

POAG是一种临床常见且治疗难度较大的眼科疾病,近年来其发病率呈显著上升趋势,严重影响患者生活质量[5~6]。小梁切除术是目前临床针对POAG的常用治疗手段,主要包括单纯式和复合式两种术式。其中,单纯式小梁切除术具有疗效确切、手术用时短、操作简便等优点,然而,随着该术式临床应用日益广泛,其相关并发症的发生率也随之增加,导致其疗效受到了一定限制[7~8]。

POAG患者术后发生浅前房的主要原因包括恶性青光眼、脉络膜脱离、结膜瓣渗漏、巩膜瓣与切除的小梁长度等长、巩膜瓣太薄等[9]。本研究结果显示,复合组眼压控制总有效率高于单纯组(P<0.05)。提示复合式小梁切除术可显著提升眼压的控制疗效。复合组功能性滤过泡形成率高于单纯组,非功能性滤过泡形成率低于单纯组(P<0.05);复合组浅前房Ⅰ、Ⅱ度形成率均低于单纯组(P<0.05)。提示复合式小梁切除术可有效提升功能性滤过泡的占比,降低浅前房的形成率。分析原因,POAG患者术后非功能性滤过泡的形成原因主要为纤维组织增生,这一过程可导致通道内产生瘢痕[10]。复合式小梁切除术中应用丝裂霉素C棉片可有效抑制纤维细胞增生制,减少滤过通道中瘢痕形成,从而显著降低滤过泡中非功能性滤过泡的发生率[11]。另外,该术式可利用可调节缝线的缝合以及丝裂霉素C棉片的联合降低电压以及浅前房等发生率,可进一步增强眼压的疗效[12]。复合组SF-36各维度评分均高于单纯组(P<0.05)。提示复合式小梁切除术应用于POAG的治疗,可显著提升患者的生活质量。

综上所述,相较于单纯小梁切除术,复合式小梁切除术治疗POAG的临床疗效显著,可有效控制眼压,减少非功能性滤过泡及浅前房Ⅰ、Ⅱ度形成,提升患者生活质量。

参考文献

[1]王冰冰.复合式小梁切除术在治疗持续性高眼压状态下急性闭角型青光眼的临床应用[J].临床医药文献电子杂志,

2020,7(58):6,19.

[2]姜宪英.急性闭角型青光眼高眼压状态下小梁切除术的远期疗效观察[J].医学食疗与健康,2022,20(5):69-72.

[3]唐丹梅.闭角型青光眼持续高眼压状态下行复合式小梁切除术的疗效探讨[J].糖尿病天地,2020,17(11):106.

[4]中华医学会眼科学分会青光眼学组.中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2019年)[J].中华眼科杂志,

2019,55(5):325-328.

[5]何国磊,李慧慧,詹江波,等.复合式小梁切除术对不同眼压水平的原发性闭角型青光眼的疗效观察[J].中国中医眼科杂志,2020,30(5):345-349.

[6]严传.不同眼压水平状态下原发性闭角型青光眼(PACG)患者经复合式小梁切除术治疗的临床疗效观察[J].康颐,

2020(11):228.

[7]石冰洁,李宛,许康康,等.复合式小梁切除术治疗原发性开角型青光眼的临床效果观察[J].中国医刊,2022,

57(5):531-534.

[8]韩光杰,黄红波,陈秋菊.白内障超声乳化摘除术联合小梁切除术治疗伴白内障的持续高眼压状态闭角型青光眼的疗效[J].右江医学,2022,50(12):921-925.

[9]刘平.复合式与单纯小梁切除术治疗青光眼患者的临床对比研究[J].河南外科学杂志,2021,27(5):169-171.

[10]杜伟锋,韩英军,陈建丽,等.复合式小梁切除术治疗青光眼患者的效果及对生活质量的影响[J].中国当代医药,

2021,28(21):137-139,143.

[11]张清华.复合式小梁切除术和单纯小梁切除术治疗青光眼患者的临床疗效[J].中国医药指南,2021,19(14):59-60.

[12]张韫洁,李新章,赵莉,等.复合式与传统小梁切除术对青光眼患者眼压、生活质量及血清细胞因子的影响[J].现代生物医学进展,2021,21(2):393-396.