丁苯酞联合阿替普酶治疗脑梗死的效果分析

作者: 黄芳华

摘要:目的 探索丁苯酞与阿替普酶联合治疗脑梗死的临床效果。方法 选取医院2022年3月~2023年3月收治的84例脑梗死患者为研究对象,按照随机数字表法将其分为对照组和联合组,各42例。对照组给予阿替普酶静脉溶栓治疗,联合组在对照组基础上给予丁苯酞氯化钠注射液。比较两组Barthel评分、NIHSS评分、血清炎性因子表达水平、血清神经损伤标志物表达水平及临床疗效。结果 联合组治疗后Barthel评分和NIHSS评分均优于对照组(P<0.05);联合组治疗后TNF-α、CRP、IL-6、IL-2、ET-1、MDA、S100B及NSE表达水平均低于对照组(P<0.05);联合组治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。结论 阿替普酶联合丁苯酞治疗脑梗死可有效减轻患者神经功能缺损程度及炎症反应,改善患者日常生活活动高能力,提高生存质量及整体疗效。

关键词:脑梗死;丁苯酞;阿替普酶;日常生活活动能力;神经功能缺损程度

脑梗死有着高发病率以及高致残率、高死亡率的特点,是中老年人群常见的脑血管疾病,可严重影响患者生活质量和生命健康[1]。阿替普酶是治疗脑梗死的常用溶栓药物,能够快速溶解血栓,恢复脑组织血液供应,但单一治疗疗效有限,临床多给予患者综合疗法[2~3]。丁苯酞是一种新型脑保护药物,其主要作用机制是改善脑部微循环和供血情况,从而减轻脑组织缺血缺氧损伤[4~5]。本研究将医院2022年3月~2023年3月收治的84例脑梗死患者作为研究对象,探讨丁苯酞与阿替普酶联合治疗脑梗死的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取医院2022年3月~2023年3月收治的84例脑梗死患者为研究对象,按照随机数字表法将其分为对照组和联合组,各42例。对照组:男23例,女19例;年龄55~81岁,平均年龄(67.15±4.63)岁;病程0.6~4.5 h,平均病程(2.52±0.37)h。联合组:男22例,女20例;年龄54~81岁,平均年龄(67.84±4.62)岁;病程0.6~4.4 h,平均病程(2.72±0.85)h。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组给予阿替普酶静脉溶栓。剂量为

0.9 mg/kg,在1 min内完成总药量的10%静脉推注,随后利用微量泵将剩余90%的药量在60 min内缓慢泵入。同时,给予营养神经、抗血小板聚集、稳定斑块等治疗,根据患者恢复情况及早进行康复锻炼,持续治疗7 d。

联合组在对照组基础上给予丁苯酞氯化钠注射液。剂量为100 mg/次,2次/d,静脉滴入,每次滴注时间不少于50 min,两次用药时间间隔6 h以上,持续治疗7 d。

1.3 观察指标

(1)比较两组日常活动能力和神经功能缺损程度:治疗前后采用日常生活活动能力(Barthel)量表和神经功能缺损(NIHSS)量表评估。(2)比较两组血清炎性因子水平:治疗前后抽取患者空腹静脉血5 mL,检测血清肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白细胞介素6(IL-6)、白细胞介素2(IL-2)及C反应蛋白(CRP)水平。(3)比较两组血清神经损伤标志物:治疗前后抽取患者空腹静脉血5 mL,检测血清内皮素-1(ET-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、S100B蛋白(S100B)及丙二醛(MDA)水平。(4)比较两组临床疗效:治疗后患者NIHSS评分≥50%,且其病残程度低于3级,为显效;NIHSS评分降低20%~49%,为有效;NIHSS评分降低<20%,为无效。总有效=显效+有效。

1.4 统计学方法

采用SPSS26.0软件进行数据分析,计量资料以(±s)表示,进行t检验,计数资料以[n(%)]表示,进行χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

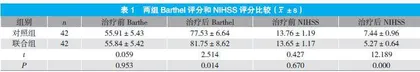

2.1 两组Barthel评分和NIHSS评分比较

联合组治疗后Barthel评分和NIHSS评分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组血清炎性因子表达水平比较

联合组治疗后TNF-α、CRP、IL-6及IL-2水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组血清神经损伤标志物含量比较

联合组治疗后ET-1、MDA、S100B及NSE含量均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组临床疗效比较

联合组总有效率为95.24%,高于对照组的总有效率71.43%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3讨论

脑梗死源于局部血液供应的障碍,导致脑组织发生病变进而坏死,病情进展迅速,若不及时干预,患者可能会出现意识障碍、脑疝等,甚至死亡[6~7]。脑梗死治疗重点在于及时疏通梗死部位血管,建立侧支循环,挽救缺血半暗带[8~9]。阿替普酶作为第二代溶栓药物,因其安全性高,不会发生纤溶亢进被广泛使用[10]。丁苯酞为我国独立研发的创新型药物,能够改善缺血脑区微循环,增强血流量,截断由缺血性脑卒中引发的多个脑损伤病理过程,对脑缺血有明显的治疗效果[11]。丁苯酞可降低血液中血管紧张素水平,减少血管收缩,促进血管扩张,从而改善脑血流,增加缺血区毛细血管数量,改善脑缺血区微循环和血流量,有助于恢复脑梗死区域的血液供应,减轻脑组织损伤。丁苯酞具有抑制血小板聚集的作用,可以降低血栓形成风险,防止脑梗死进一步恶化。此外,还可改善神经元的活力,增加神经元抗凋亡能力,抑制神经细胞凋亡,保护神经元免受缺血性损伤;通过调节巨噬细胞活性减轻炎症反应;具有较强的抗氧化和清除自由基作用,降低花生四烯酸含量,提高脑血管内皮一氧化碳及前列环素Ⅱ水平,减轻氧化应激反应,进一步保护脑细胞免受损伤。在脑梗死急性期使用丁苯酞,可以促进梗死血管周围侧支血管生长,从而建立侧支循环,挽救缺血半暗带,改善脑组织缺血缺氧。

本研究结果显示,联合组治疗后Barthel评分和NIHSS评分均优于对照组(P<0.05)。Barthel评分能够有效反映患者日常生活能力,NIHSS评分则能够反映患者神经功能缺损程度。联合组治疗后这两项评分显著升高,说明丁苯酞联合阿替普酶治疗能够有效促进患者神经功能恢复,提高生活质量。在血清炎性因子表达水平方面,联合组治疗后TNF-α、CRP、IL-6及IL-2表达水平均低于对照组(P<0.05)。说明丁苯酞联合阿替普酶治疗能够更好地抑制脑梗死患者机体炎性反应。此外,ET-1、MDA、S100B及NSE等指标与神经细胞损伤、凋亡密切相关,其含量降低反映神经细胞受损程度减轻。联合组治疗后ET-1、MDA、S100B及NSE含量均低于对照组(P<0.05)。进一步证实了丁苯酞联合阿替普酶治疗在保护神经细胞、减轻神经损伤方面的积极作用。从临床疗效来看,联合组治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。证明丁苯酞联合阿替普酶治疗脑梗死可提高整体疗效。

综上所述,阿替普酶联合丁苯酞治疗脑梗死可有效减轻患者神经功能缺损程度及炎症反应,改善日常生活活动高能力,提高生存质量及整体疗效。

参考文献

[1]蔡庆斌.缺血性脑梗死和出血性脑梗死的CT鉴别诊断[J].中国医药指南,2010,8(14):285-286.

[2]赵洁,朴翔宇,吴悦.丁苯酞联合阿替普酶治疗急性缺血性脑卒中的临床效果及对患者血清炎性因子及神经递质水平的影响[J].中国医药,2019,14(4):82-86.

[3]张莹.高压氧联合依达拉奉对老年急性脑梗死患者NIHSS评分及血管新生分子水平的影响[J].当代医学,2021,27(26):86-89.

[4]李军.丁苯酞联合阿替普酶对老年急性脑梗死患者血清BNP、NSE、S100β水平的影响[J].药物生物技术,2019,26(2):140-144.

[5]李翠翠,吴媛媛,王文明,等.丁苯酞对急性动脉粥样硬化性脑梗死大鼠神经功能的影响[J].中华老年心脑血管病杂志,2021,23(9):981-984.

[6]姚祥巍,殷香宇,邱晓恬.血栓通胶囊联合丁苯酞治疗对缺血性脑卒中患者神经功能、炎症因子及血流动力学指标的影响[J].中外医学研究,2021,19(25):25-28.

[7]陈鑫.丁苯酞与负荷剂量抗血小板药物联用治疗急性脑梗死的效果分析[J].航空航天医学杂志,2021,32(8):957-959.

[8]贝筝,陈怡,龙登毅,等.丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死患者神经功能及血管内皮功能的影响[J].脑与神经疾病杂志,2019,27(1):5-9.

[9]陈根和.联合应用阿替普酶与丁苯酞对急性脑梗死的疗效及对炎症反应的影响[J].黑龙江医药,2020,33(2):292-294.

[10]黄文,吴婕,何秋月,等.丁苯酞联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果观察[J].中外医学研究,2020,18(31):144-146.

[11]秦文鹏,朱慧芳.阿替普酶静脉溶栓联合丁苯酞注射液治疗急性脑梗死的临床效果[J].河南医学研究,2019,28(6):1056-1058.