食源性腹泻产生机理研究进展

作者: 佀博学 张养东 郑楠 王加启

摘 要:目的:食源性腹泻是一种常见的胃肠道疾病,与我们的日常饮食息息相关。全面深入了解食源性腹泻产生的原因和机理对国民健康饮食具有重要意义。方法:从中国知网、万方、PubMed等数据库检索相关文献,提取食源性腹泻的相关信息,进行归纳汇总。结果:综述了食源性腹泻的分类、产生的原因与机理以及预防与治疗措施。结论:食源性腹泻产生的原因主要分为致病微生物引起的感染性腹泻与食物过敏反应、食物不耐受和食物中毒引起的非感染性腹泻。

关键词:食源性腹泻;食物过敏;食物不耐受

腹泻是一种常见的胃肠道疾病,因其是多种因素导致的,所以在临床上难以快速诊断和治疗,严重影响了人的身体健康和生活福祉。大便次数、大便重量和大便稠度是定义腹泻的3个标准[1-2],每天排便次数≥3次,且大便浓稠度降低、重量200 g以上或体积200 mL以上则定义为腹泻[3-4]。食源性腹泻是指由食物中的致腹泻微生物、食物过敏反应、食物不耐受和食物中毒等因素引起机体胃肠道代谢紊乱、组织结构发生变化导致的腹泻。进入新时代后社会快速发展,人们对美好生活的需要也体现在饮食习惯的快速改变,食物结构也变得丰富多样,但随之而来的食源性腹泻也日益增多。根据北京市海淀区对2015—2019年腹泻患者粪便抽样检测分析得到,大肠杆菌、弯曲杆菌、沙门氏菌等致腹泻性细菌检出率逐年上升[5]。食物过敏是全球范围内的过敏性疾病,在成人中的发病率约为2%,儿童中的发病率约为8%[6],仅次于哮喘性过敏。近年来,在我国乃至世界范围内食物过敏的发病率呈现逐年上升的趋势[7],食物过敏性腹泻的发生率也在同步上升[8]。食物不耐受也是导致食源性腹泻的重要原因,乳糖不耐受便是典型案例之一,越来越多的研究表明,食物不耐受与腹泻的发生有着密切的关系[9-10]。食源性腹泻对家庭和社会都产生了不同程度的负担,对个人的身体健康和生活福祉也有负面影响。因此,本文主要对食源性腹泻产生的原因与机理、预防与治疗和未来的展望进行了综述,以期缓解食源性腹泻的症状,并对国民健康饮食提供理论指导。

1 食源性腹泻的分类

食源性腹泻产生的原因复杂多变,机理模糊不清,严重危害人的身体健康。尤其是在贫穷国家和地区,食源性腹泻是导致儿童死亡率居高不下的重要原因[11]。据统计,全球每年有超过10亿人次腹泻,其中有2%的人群发展为重症[12],是最常见的住院性疾病之一。儿童的慢性腹泻会导致营养不良[13]、微量元素缺乏[14]、神经系统发育不良[15]以及诱发其他疾病的发生[16],极度影响儿童的健康成长,成人腹泻后果虽不及儿童严重但也不可忽视。食源性腹泻通常可以按产生原因分为感染性腹泻和非感染性腹泻,感染性腹泻是传染性致病微生物引起的,具有流行性和爆发性等特征,非感染性腹泻产生的原因众多,机理复杂,其中食物过敏反应、食物不耐受和食物中毒是其主要的导致因素。

2 食源性腹泻产生的原因及机理

2.1 感染性腹泻

感染性腹泻通常是由传染性致病微生物(包括细菌、病毒和寄生虫)引起的,产生的危害巨大,是全世界特别是儿童群体主要的发病和死亡原因。常见的微生物病原体有沙门氏菌、大肠杆菌、弯曲杆菌、轮状病毒、诺如病毒和贾第鞭毛虫等[17]。这些致病性微生物侵入宿主体内引起胃肠道感染从而产生腹泻症状。感染性腹泻的发生与外界环境的卫生状况有着密切的关系,一般爆发性产生都是由于在制作和食用食物过程中传播的。这些致病微生物依附于食物进入宿主体内,微观上破坏消化道组织或产生有毒有害物质影响正常的生理功能,宏观上使宿主产生腹泻。传染性病原微生物通过食道经胃进入肠道,促使宿主肠道分泌物产生过多或肠道上皮细胞受损,导致对肠道内液体和电解质吸收减弱而产生腹泻[17]。

2.1.1 细菌性腹泻 成人感染细菌性腹泻后通常表现为急性水样性腹泻,并伴有腹胀、恶心、腹部痉挛等症状[18]。食物在制作过程中被细菌侵染或保存不当产生发霉变质,这为细菌侵入体内创造了条件,它们通过食道经胃进入肠道,依附于肠道上皮细胞。细菌寄生于肠道,通过直接破坏肠道细胞或产生肠毒素、细胞毒素和内毒素等间接破环肠道稳态,使肠道代谢过程发生紊乱,进而引起腹泻[19]。据报道,引起腹泻的细菌主要有沙门氏菌、弯曲杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌和痢疾志贺菌等。

2.1.2 病毒性腹泻 病毒所引起的腹泻具有一定的爆发性和传播性,传染物一般是受污染的食物或水,传播途径一般为直接接触或飞沫。常见的致腹泻性病毒有轮状病毒、诺如病毒、肠腺病毒、星状病毒和杯状病毒等,这些病毒感染宿主后,小肠出现病变导致小肠绒毛缩短、隐窝增生、肠壁变薄,肠内液体、碳水化合物、脂肪吸收不良引发腹痛、腹泻的症状[20]。以轮状病毒为例,它通过感染和破坏小肠绒毛细胞引起腹泻。轮状病毒侵入宿主消化道后,肠道的组织结构发生变化、肠上皮柱状细胞形态发生改变、肠绒毛萎缩、肠绒毛变钝,宏观上表现为小肠壁变薄;抑制Na+、葡萄糖和氨基酸转运信号使体内电解质和肠道内液体吸收减弱;双糖酶活性降低,使液体吸收速率减慢,肠绒毛的萎缩使吸收面积也减少,综合原因之下导致腹泻的产生[21]。

2.1.3 寄生虫性腹泻 寄生虫所引起的腹泻有急性腹泻和慢性腹泻之分,据报道,目前共有50种以上的寄生虫能够引起腹泻。不同的寄生虫感染的腹泻类型不同,如贾第鞭毛虫感染的腹泻开始时为急性水样腹泻,但最终变为以腹痛、腹胀为特征的慢性腹泻[22],并具有吸收不良、身体消瘦的特征。另外能够引起腹泻的寄生虫主要还有溶组织内阿米巴、隐孢子虫等[20]。

2.2 非感染性腹泻

非感染性腹泻一般是食物中的致敏蛋白、毒素或其他小分子物质导致的。这些物质能够影响机体代谢的生理过程,使肠道黏膜受损、肠道运动失衡、肠内液体吸收受阻和相关酶的活性降低等,从而导致腹泻。

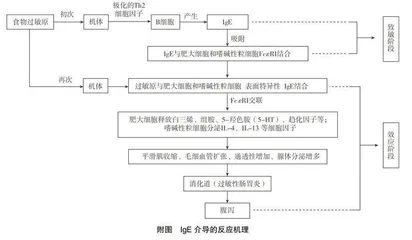

2.2.1 食物过敏性腹泻 食物过敏是机体对致敏蛋白质或其他抗原产生的免疫介导下的食物不良反应。研究表明,目前有超过100种的食物能够引起过敏,从而导致腹泻,日常饮食中引起食物过敏反应的致敏蛋白质主要存在于牛奶、小麦、花生、鸡蛋、坚果、贝类和鳕鱼等及其相应的制品中[8,23]。食物过敏性腹泻的机理分为3种类型,分别为IgE介导型、非IgE介导型和IgE与非IgE混合介导型。其中IgE介导的反应机理研究较为清楚,有两个阶段构成,即致敏阶段和效应阶段。食物中的致敏蛋白进入机体后在极化的Th2细胞因子作用下促使B细胞产生抗原特异性IgE,抗原特异性IgE与嗜碱性粒细胞和肥大细胞表面的特异性FcεRI受体结合[24],这一阶段为致敏阶段。效应阶段是当食物中的致敏蛋白再次进入机体后,抗原迅速与上述致敏细胞表面的特异性IgE结合,激活细胞内的酶系统,促使肥大细胞释放白三烯、组胺、5-羟色胺(5-HT)、趋化因子等,同时嗜碱性粒细胞分泌IL-4、IL-13等诸多细胞因子,产生一系列的生理反应[25-27]。其中释放的某些介质如LTB4、LTC4能够引起局部血管通透性增加,促使肠内液体分泌从而导致腹泻[28]。而非IgE介导型的食物过敏目前的反应机理并不明确,有研究认为是固有免疫在起作用[29],也有研究认为也是Th2引起的反应(附图)。

牛奶蛋白过敏(CMPA)是最常见的食物过敏之一,在儿童中的发病率高达2%~7.5%[30],它是机体对牛奶中的部分蛋白质可重复性的免疫介导反应。牛奶蛋白过敏(CMPA)发生机理一般分为两种,一种是IgE介导的,一般摄入后几分钟就可产生反应;另一种是非IgE介导,一般摄入后数个小时后才可以发生反应。酪蛋白[α-(αs1-和αs2-酪蛋白)、β-酪蛋白、γ-酪蛋白和κ-酪蛋白]和乳清蛋白(α-乳清蛋白和β-乳球蛋白占比70%~80%)是牛奶中的主要蛋白质[31]。其中具有致敏作用的蛋白有酪蛋白中的αs1-、αs2-、β-和κ-酪蛋白以及乳清中的α-乳清蛋白和β-乳球蛋白[32]。它们产生的过敏反应不仅仅能引起皮肤、呼吸系统等症状,还能引起严重的消化系统症状,如腹泻、腹绞痛、恶心和呕吐等[32]。牛奶蛋白过敏对儿童的危害极大,它可以导致小儿小肠粘膜受损,肠粘膜上皮细胞和固有层发生炎症,小肠绒毛萎缩。这些组织结构和生理代谢的改变轻则使儿童产生腹痛、腹泻和营养不良的症状,重则危及生命健康。小麦过敏是由IgE和非IgE共同介导对谷物蛋白的过敏反应,可以通过不同途径(吸入、摄入和/或皮肤或粘膜接触)暴露引起,并影响各种人群和各年龄段,产生的症状包括乳糜泻、荨麻疹和特异性皮炎等[33-34]。其中乳糜泻又被称为麦胶性肠病,它是非IgE介导的食物过敏反应的典型,一旦患者饮食中含有麸质就可导致腹泻的发生[35]。乳糜泻的特征为脂肪性腹泻,粪便呈油脂状且多泡沫,伴有刺激性臭味[36]。

引起过敏性腹泻的食物数不胜数,但这些食物中的致敏蛋白具有以下共同特点:在食物中含量丰富,高含量的蛋白组分更容易引发抗原抗体的特异性结合[37];不易被消化、稳定性高,高稳定性使其在消化后仍能保持完整结构以刺激肠道;蛋白质结构特殊,大多分子内含有二硫键[38]。例如,虾中主要的致敏性蛋白Pen a1的含量占总蛋白的20%[39],花生中的主要致敏蛋白Ara h1和Ara h2的含量分别占总蛋白的2%和6%[40],都符合这个规律。但也有特例,鳕鱼中的主要致敏蛋白Gal d1含量较低。目前对食物过敏性腹泻的研究仍是冰山一角,大量未知的致敏蛋白仍需要去研究。

2.2.2 食物不耐受性腹泻 食物不耐受是日常饮食引起的一种食物不良反应,但不同于食物过敏反应,目前没有明确的不耐受生理机制。一般认为食物不耐受是IgG介导的一种免疫反应。食物被摄入体内后,由于机体内缺乏某些消化酶(如乳糖酶等)导致某些营养物质不能完全被消化,以大分子物质的形式被机体当作外源抗原识别,从而把机体免疫系统激活。免疫系统激活后使肠道肥大细胞变得活跃、敏感,并释放介质5-HT,引起肠道运动。当食物不耐受患者大量服用不耐受食物后,大量的食物抗原刺激免疫系统产生IgG的特异性抗体并与之结合,结合产生的复合物进入血液作用于全身各处组织器官,引起全身各系统的症状与疾病[41]。食物在消化过程中与胃肠道接触最为密切,因此免疫复合物对胃肠道黏膜血管免疫损伤最为严重,使患者出现腹泻、腹痛等症状。

乳糖不耐受是指机体内缺乏乳糖酶或乳糖转运不足导致乳糖不能在肠道内被完全吸收的症状,它的特征包括腹痛、痉挛、肠胃胀气和腹泻。未消化的乳糖到达结肠后几个小时内出现渗透性腹泻的症状[42],乳糖的细菌发酵还会导致肠腔内产生气体(二氧化碳和氢气)和短链脂肪酸引起的肠胃气胀和腹胀,并产生酸性粪便[43]。牛奶是日常生活中接触到乳糖的重要途径,也往往和乳糖不耐受关联起来。乳糖是牛奶中重要的营养物质也是主要的热量来源,据报道,患有乳糖不耐受的人群喝1 L牛奶(约含有50 g乳糖)会引起腹痛、腹泻、腹胀和胃肠道等症状,而每天摄入240 mL牛奶,则不会产生相应的症状或症状较轻[44]。先天性蔗糖不耐受和海藻糖不耐受产生的原因与乳糖不耐受类似,双糖酶和肠道内海藻酶的缺乏是其主要原因。患有先天性蔗糖不耐受的人群若饮食中含有蔗糖或含蔗糖食品则会出现腹泻的症状,具体表现为水样性腹泻且大便具有酸臭味[36]。此外半乳糖和葡萄糖的吸收不良也会导致腹泻,这种症状是一种遗传病引起的。患有这种遗传病的人群当摄入葡糖糖和半乳糖后,其在肠道内转运受阻,不能被正常吸收。患者在食入葡萄糖或牛奶后便会出现水样性腹泻,停止服用后24 h内腹泻症状便会消失[36]。

2.2.3 食物中毒性腹泻 日常饮食中有毒食物种类繁多,另外不良的烹饪手法也会导致食物中的有毒物质暴露出来,引起食入者的中毒。野生菌菇是有毒食物中重要的一类,目前已知上百种有毒菌菇,误食含有胃肠毒素的菌菇后会刺激胃肠道,引起炎症、运动失衡,宏观表现为突发性水样性腹泻[36]。腹泻型贝类毒素(PSP、NSP、ASP、DSP)也是重要的一类,这类毒素广泛在扇贝、牡蛎、贻贝、蛤等贝类体内积聚[45],是沿海居民食源性腹泻的重要原因。动物肝脏中的维生素A和维生素D在被短时间大量食入后会引起急性中毒,进食后的6小时内会出现腹泻;鱼胆中毒产生的腹泻表现为水样性腹泻或呈蛋花汤样[36];煮熟的扁豆含有皂素和豆素等有毒物质,大量食入后同样会产生腹泻的症状。

3 食源性腹泻的预防及治疗

3.1 预防措施

对于感染性腹泻最好的预防方法就是改进环境卫生和个人饮食卫生,研究表明,用肥皂洗手、改善水质、排泄物处理降低腹泻风险分别为48%、17%、36%[46]。改善食品的加工环境和人员的个人卫生,以及食品的储存条件,能大大减少微生物的污染和发霉变质的情况发生。供应清洁水源、改善公共卫生设施、提高母乳喂养率,改善营养、广泛使用口服补液盐和锌以及改进病例管理(包括痢疾抗生素),可以显著降低幼儿腹泻的特异性死亡率,还有益于身体的长期健康[12]。扩大疫苗注射覆盖率(如轮状病毒疫苗、霍乱弧菌疫苗等)能有效降低对应感染性腹泻的发生率[47]。

对于非感染性腹泻的预防方法主要是避免相应食物的摄入,对食物过敏导致的腹泻除了远离过敏源,还可以对食物进行加热处理使致敏蛋白变性从而切断过敏反应的发生。对于不耐症患者,建议采用无乳糖饮食,蔗糖和海藻糖不耐的同样减少相应食品的摄入,对于脂肪吸收不良患者,建议采用含低脂或中链甘油三酯的饮食[48]。例如,患有乳糖不耐症的人群不建议喝牛奶或每日饮用量不高于240 mL,建议饮用酸奶、风味牛奶等二次加工过的奶制品。此外,普通牛奶和肉类、谷物等淀粉食物共同食用可以大大减轻乳糖不耐症状,或者服用乳糖酶来分解牛奶中的乳糖达到消除乳糖不耐受的症状[49]。据报道,一些纤维(如果胶和部分水解的瓜尔豆胶)也可以降低腹泻的发病率[50],此类食物可作为日常的保健食品。对于食物中毒产生导致的腹泻要求不食用陌生菌菇,避免短时间内大量食用贝类和动物肝脏,使腹泻性贝类毒素和维生素A、D不能在体内大量聚集,减弱或不发生腹泻的症状。学习正确的烹饪手法使食物中的有毒有害物质挥发殆尽后再食用。