2001—2020年全球粮食安全研究的发展趋势分析

作者: 彭玉玲 李凯茜 徐学娴 周鹏 杨莉

摘要:目的:探究粮食安全研究发展趋势。方法:利用科学引文索引(SCI)和社会科学引文索引(SSCI)数据库对2001—2020年间发布的全球粮食安全研究相关数据进行文献计量分析,确定该领域研究的定量特征、定性特征、时空特征、学术协作、研究热点。运用空间分析技术,确定作者的地理分布模式,研究学术成果与各国经济发展的关系。结果:自2001年以来,与粮食安全有关的文献数量不断增加,粮食科学与技术是本研究中最常用的学科类别之一,《Food Control》是该领域最活跃的期刊之一,Lal R是粮食安全研究中最多产的作者之一。经数据统计,美国是独立发表和合作发表粮食安全相关文献最多的国家之一。中国科学院(ACAD)贡献了数量最多的独立发表和合作发表的文献。“气候变化”“农业”“沙门氏菌”“风险评估”“持续性”“中国”“营养”等是近几年研究的热点关键词。结论:该研究为揭示全球粮食安全的研究趋势提供了一种创新方法,对未来粮食安全领域的相关研究有一定的指导意义。

关键词:粮食安全;文献计量学;地理分布分析;合作分析;研究趋势

粮食安全与一个国家和地区的和谐、稳定与发展息息相关,确保未来粮食安全被视为全球事务的重中之重[1]。2022年3月6日,习近平总书记看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会,强调粮食安全是“国之大者”。关于粮食安全的研究可以揭示全球粮食科学的发展趋势,为未来粮食安全战略提供一些建议。然而,目前为止,围绕全球粮食安全进行的文献计量学研究十分有限[2-4]。现有研究往往侧重于经济变革对粮食安全的影响[5]、水资源承载力与粮食安全之间的关系[6-7]、气候变化与作物生长[8]、粮食安全与国家经济发展之间的关系[9]、粮食浪费[10]、新增耕地对粮食安全的影响[11]、粮食安全风险预测环境 [12]等。 文献计量学广泛应用于各学科的发展趋势研究[13],也是文献大数据分析的有效方法。一般而言,传统的文献计量学会根据不同国家的文献[14]、研究机构[15]、期刊[16]、研究领域[17-18],或基于引文分析[19]探讨此领域研究趋势,这对掌握一个学科的发展趋势有重要意义。然而,这些研究无法揭示学术成果的地理分布特征。引入地理空间分析有助于评估研究成果的地域影响。本研究采用文献计量学和空间分析两种不同方法来分析2001—2020年间所发表的粮食安全研究相关文献,旨在揭示粮食安全研究的数量特征、国际合作情况和空间分布特征;探索粮食安全相关成果与社会经济发展之间的空间联系;从多个角度总结全球粮食安全研究趋势。

1资料与方法

以Web of Science平台提供的SCI和SSCI数据库为数据源,使用检索词“TS=(‘food security’ or ‘food safety’ )”来搜索所有与粮食安全相关的论文,找到在标题、摘要或关键字中包含粮食安全的相关文献。通过这种方法,获取了42 358份相关文献,并从每份文献中提取信息,包括作者姓名和机构、文献类型、出版语言、学科类别、期刊名称、出版年份、地理位置、关键词和引文等。 通过对数据进行处理,按照处理文献地理来源的规范,本研究将来自中国香港的文献和中国大陆的文献归类为来自中国的文献,将来自英格兰、苏格兰、北爱尔兰和威尔士的文献归类为来自英国的文献。将引文数量和h-index指数也纳入统计分析的内容,引文数量和h-index指数是用于衡量期刊学术影响的重要指标[20],h-index指数较高的作者具有更高的学术影响力。机构与国家间的学术合作也是本文研究的重要内容,合作文献分别指2个以上作者、国家或机构共同发表的文献[20]。 通过世界银行提供的关于国内生产总值(按当前美元计)、人口、人均耕地面积、农业增加值占GDP的百分比、教育公共开支总额占GDP的百分比、银行储蓄占GDP的百分比、各国保险和金融服务占商业服务出口的百分比等数据与粮食安全作者的空间分布进行对比分析,探究粮食安全研究与区域经济社会发展之间的关系。本研究所使用的世界地图来自我国自然资源部标准地图服务平台,地图获取网址为http://bzdt.ch.mnr. gov.cn/browse.html?picId=%224o28b0625501ad13015501ad2bfc0077%22,审图号为GS(2016)1667号,通过Adobe illustrator和ArcGIS软件对地图进行矢量化,并对数据进行空间分析。本研究从以下几个方面进行了文献计量学分析,以确定全球粮食安全研究的特征:(1)2001—2020年文献数量变化特征;(2)各个学科类别和期刊的产出统计;(3)作者发文量和地理空间分布分析;(4)不同国家和机构的发文量和合作关系;(5)关键词和研究热点分析。

2结果与分析

2.1文献发表总体趋势分析

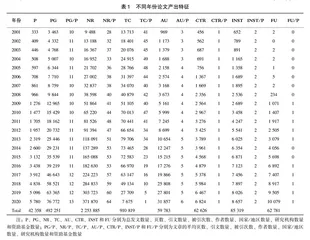

2001—2020年间,每年的发文数量、页数、引文数量、被引次数、作者数量、机构数量、国家/地区数量、资助基金的数量等大大增加。然而,这些文献的平均页数、作者数量、国家/地区数量、机构数量、资助基金数量则相对稳定,总体平均值分别为10、4、1、2、1。2001—2010年共有7 581(17.89%)篇文章出版,2011—2020年则增加了3.59倍,达到了34 777篇(82.11%)。每篇文章的平均引文数量从2001年的28次增加到2020年的64次。文章数量和参考文献数量的显著增加表明,过去20年来,粮食安全领域的研究成果和交流稳定增长。被引次数在一定程度上反映了一篇文章对其研究领域的影响程度,每篇文章的平均被引次数在2001—2010年保持相对稳定的40余次,2011年之后开始明显呈现下降趋势,到2020年每篇文章的平均被引次数仅为1次,这表明,这些研究成果在该领域有一定的学术影响,但发表时间越短的文章影响力越小(表1)。

2001—2020年间,粮食安全研究的相关文章和作者数量呈现出明显的增长趋势,文献和作者的数量呈二元指数增长,R2趋近于1,拟合趋势可靠。根据时间和增长速度将粮食安全研究的发展过程分为3个阶段,即低速发展阶段(2001—2008年)、加速发展阶段(2008—2014年)、高速发展阶段(2014—2020年)。在低速发展阶段,平均每年的文章和作者数量分别增加551篇和1 872人,增速缓慢;在加速发展阶段,平均每年分别增加1 929篇和8 661人,明显增加;在高速发展阶段,平均每年分别增加4 612篇和24 521人,急剧增长。文章数量与作者数量的增长态势反映了粮食安全在全球备受关注的现状。

2.2学科类别和期刊的分布

关于粮食安全的文献学科类别和发表的期刊具有多样性。Web of Science数据库将这些文献的学科类型分为131个类别,在过去20年中,粮食安全领域的文章最常见的十大学科类别及文章数量占比为:粮食科学与技术(28.2%)、环境科学与生态学(16.0%)、农业(15.3%)、化学(9.7%)、其他科学技术领域(7.4%)、营养与食品(6.7%)、生物技术应用与微生物学(6.4%)、公共环境与职业健康(5.9%)、微生物学(5.1%)、商业经济学(4.6%)等。这在一定程度上反映出,对粮食安全问题关注和研究最多的是粮食科学与技术、环境科学与生态学、农业等领域的学者,粮食安全不仅是农业问题、技术问题,也与生态环境有着密切的联系。

与粮食安全相关的42 358份文献主要发表在4 228种不同期刊上。《Food Control》发表的粮食安全研究文献数量最多(473份文献,占文献总数的3.00%),其次是《Journal of Food Protection》(416份文献,占文献总数的2.64%)。《Food Control》是总被引用次数最多的期刊,《International Journal of Food Microbiology》平均每篇文章的被引用次数最多。《Trends in Food Science & Technology》的影响因子最高。发表粮食安全相关文章数量最多的20个期刊信息如表2所示。

2.3作者产出和地理空间分布特征

通过提取作者所属城市的地理坐标,绘制作者的全球地理分布图(图1、图2)。这些作者的全球分布集中在北纬30°~60°,大多来自沿海地区,美国、西欧、亚洲分布最密集。美国的作者大多位于东海岸,西欧的作者主要分布在英国、德国、意大利、荷兰和法国,而亚洲作者主要分布在中国东部、印度和日本。全球作者的地理分布随着时间演变,2001—2015年的15年间,作者数量不断增加,但空间分布变化不明显,以美国和欧洲分布最为密集;2016—2020年的作者数量和空间分布发生明显变化,分布最密集的地区扩展至美国、欧洲、中国东部地区、印度、日本、南美洲东部、大洋洲东部等地。

粮食安全与经济发展之间的关系已有诸多学者进行了科学论证,王守伟等[21]通过对比发达国家与我国食品安全演变历程及社会经济增长阶段发现,食品安全的优劣直接影响国家社会经济的发展。张红凤等[22]则提出食品安全库兹涅茨曲线假说,并对其进行实证检验,得出经济增长水平与粮食安全风险高低间存在“倒U型”曲线关系的结论。此后,尹世久等[23]利用空间杜宾模型对食品安全风险库兹涅茨曲线的存在性进行实证检验,证实了该曲线存在的真实性。将全球作者的空间分布与每个国家的作者数量、GDP、人口、农业增加值(占GDP的百分比)、人均耕地面积、教育公共开支总额(占GDP的百分比)、总储蓄(占GDP的百分比)、保险和金融服务(占商业服务出口的百分比)等数据叠加进行对比分析(图2),发现粮食安全研究的空间集聚区域与GDP价值超过3.8万亿美元的地区在空间分布上能够较好地吻合,作者与人口分布、农业增加值占比、人均耕地面积和教育公共开支总额占比之间的关系并不明显。这表明这些学术成果的产出与该区域经济发展的联系较紧密,而农业和教育开支情况对其影响较小。

2001—2020年间,在粮食安全研究领域有所成就的学者众多,本研究通过对作者文献产出数据进行统计分析,得出该领域发表文献贡献前10的作者排行榜,这些作者是粮食安全领域的主要研究先驱。这10位作者的主要研究学科类别是粮食科学与技术、农业、动物科学、环境科学与生态学、营养与营养学以及生物化学与分子生物学。在这10位作者中,俄亥俄州立大学的Lal R贡献的文章数量最多(63篇),其次是印度兽医研究所的Pavlik I(53篇)、江南大学的Wu LH(52篇)、美国农业部的Sun DW(46篇)和Wang ZP(44篇)等。来自印度兽医研究所的Pavlik I发表了最多的独著文章,而来自俄亥俄州立大学的Lal R发表了最多的合作文章。他们在该领域通信作者中同样发文最多。鉴于越早的文章必然有越多的引用次数,无法仅使用引用次数这一指标来诠释文章的质量。因此,本研究采用PTC>0(被引用次数超过零的论文数量)、TCMAX(发表的文章中被引用最多的次数)和h-index(高被引次数)来评估作者的学术成就。发文量最多的俄亥俄州立大学的Lal R不仅文章总被引次数最高,为3 654次,平均每篇文章被引次数为71.51次、最高被引次数为163、PTC>0为37、TCMAX为1 605,也均最高,表明他发表了高质量的文章,具有较大的学术影响力。

2.4国际合作分析

根据作者所属国家/地区,评价不同国家/地区在该领域的学术贡献。美国以12 278份文献超过其他169个国家/地区位居第一,其中6 444份仅在美国出版,5 834份是国际合作文献。中国出版的文献数量位居第二,其次是英国、德国和意大利。前20个国家/地区的独立发文数量都超过了合作发文数量。肯尼亚的国际合作文献占比最高,达到88.74%。而巴西的独立发文占比最高,为61.93%。美国在粮食安全研究方面具有学术优势,发文总量、独立或合作发文数量均最高。而中国近年来在这一领域表现出快速发展的势头。美国在引文数量方面也以128 654次名列第一,其次是中国和英国。就平均被引次数而言,中国名列榜首。在这20个国家/地区中,10个来自欧洲、4个来自亚洲、2个来自北美、2个来自非洲、1个来自南美洲、1个来自大洋洲。与前人研究的结果一致,Xie等[24]发现,学术成果的数量受经济发展的影响最为明显。在本研究中,发文数量最多的前20个国家/地区大部分是发达国家/地区。