宋代饮食文化艺术与社会意义

作者: 程承 张宇 杨静 夏蔚怡

在中国漫长的历史中,宋代是很有趣的一个朝代,有过相当长一段文化、经济和社会生活高度繁荣的时期,饮食文化在这一时期也迎来了空前的丰富与蓬勃发展。宋代的饮食文化既根植于百姓日常生活的饮食习俗之中,更通过达官贵人和文人墨客的艺术形式得以传承与展现,成为今天研究那段时期饮食文化与艺术的宝贵财富。

比如,宋代文人雅集中的饮食场景体现了文人士大夫对生活品质的追求及其文化身份的象征;宫廷宴会在相当程度上体现了皇室的尊贵与奢华,以及对礼仪规范的精致追求;市井饮食生活场景呈现了宋代社会的繁荣与多样性。宋代的绘画作品将地域文化对饮食习俗的影响体现得淋漓尽致,我们可以从绘画中的饮食场景窥见宋代饮食文化的博大精深。

宋代饮食文化之繁荣背景

宋代饮食文化的繁荣与当时的社会经济状况紧密联系。宋代是中国封建社会经济高度发展的时期,农业、手工业和商业的繁荣为饮食文化的发展提供了物质基础。具体而言,农业技术的进步使得当时粮食的产量大增,各类蔬果和肉类供应充足,这为饮食的多样化提供了基础条件;手工业的发展大大促进了烹饪器皿和餐具的改进,提升了美食制作和享用水平;商业的繁荣又给各地食物原料和烹饪技术提供了良好的交流平台,进一步丰富了饮食文化的内容。在宋代,人们不再满足于简单的烹饪方式,而是开始追求更加精细的烹饪技术,以满足日益提高的饮食需求。

宋代的饮食还在各类社交活动、节庆仪式中扮演着重要的角色。各类餐馆的兴起使得饮食成为了一种社交活动,人们在品尝美食的同时,也在交流思想、增进情谊。这种社交功能进一步推动了饮食文化的繁荣与发展,例如宴会、文会等社交活动中的饮食,既体现了主人的待客之道,也反映了当时的社会风尚和文化品位。

宋代的文化氛围也为饮食文化的繁荣提供了重要的推动力。文人士大夫阶层对饮食文化的热爱与推崇,将饮食提升为一种文化现象。他们品尝美食,也将饮食文化与吟诗作画相结合,赋予了饮食更深层次的文化内涵。

宋代饮食文化之艺术释义

在宋代的各类艺术作品中,饮食文化都是文人们重要的创作主题,这些艺术作品既是对当时饮食生活的真实记录,也是对宋代社会文化特征和价值取向的深刻反映。下面我们通过三幅展现宋代饮食场景的绘画作品,深入探究宋代饮食文化的表现方式及背后意义。

《文会图》:富贵风雅的皇家宴会

宋徽宗赵佶所作的描绘宴会之景的《文会图》,犹如宋代皇家饮食礼仪的一扇窗,让后人可以了解皇家宴饮的真实情况。画中,文人雅士们围坐长桌,宋徽宗赵佶则表现得很亲民、轻松、随性,还把袖子撸起来,一点儿也没有帝王的威严和霸气。案上陈列的美食并非山珍海味,而是以果盘、茶具、酒器为主,佐以精致糕点(如画中可见的“酥油鲍螺”“蜜饯雕花”),这种“清雅之宴”体现了宋代文人追求“淡中有味”的审美。

画中,人们的面前设独立食案,延续了唐代分餐传统,但案上器物的组合方式(如茶盏、酒盏、果盘并存),暗示了宋代宴饮中茶酒并重的习惯。结合历史可知,分餐制在宋代逐渐向合餐过渡,但画中的皇家与文人雅集仍保留分餐礼仪,以彰显其尊贵的身份与一定的社会秩序。

《文会图》中的瓷器图像,为我们提供了宝贵的历史见证。案上的青白瓷盏托、漆器果盘、金银酒具造型别致、工艺精湛,展现了宋代“官窑”“定窑”的工艺高度。通过对其使用者身份、行为和情景的深入研究与剖析,我们可以更加立体、形象地构建出当时人们使用瓷器的具体情况以及他们对瓷器的整体认知,如瓷器在宴会中的等级区分明显一一皇室多用秘色瓷,士大夫则用民用窑器。这些瓷器与饮食文化的紧密结合,充分凸显了宋代文化的独特魅力和深厚底蕴。

《文会图》中的宴饮场景,是宋代文化高度成熟的缩影:它既是文人精神的物化表达,也是技术进步(如瓷器、烹饪技术)、商业繁荣(食材流通)、礼制规范(分餐与食器等级)的综合体现。宋徽宗通过艺术化的处理,将饮食从日常的基本需求升华为一种文化符号,揭示了宋代“雅俗共济”“礼乐相成”的社会特质。这种饮食文化影响了后世的中华宴饮传统,也成为东亚文明的重要遗产。

《春宴图》:诗意浪漫的文人雅集

中国古代的文人雅士喜集会,例如王羲之等人的“兰亭集”,苏轼等人的“西园雅集”等。不过,这些集会是在民间组织的娱乐性活动,偏向于文学交流和艺术唱和。当然,高端的集会也有,如季世民创建文学馆招贤纳才,成员包括杜如晦、房玄龄、孔颖达、虞世南、许敬宗等十八位大学士,阎立本还创作了《唐十八学士图》。到了宋代,宋人又以《唐十八学士图》为主题创作了《春宴图》,描绘的是一群唐朝人画了宋朝妆容来参加宋人宴会的场景,完全是宋人生活的写照。

透过这幅画,我们可以感受到宋代文人恬静、淡然的生活态度。只见一众好友围桌而坐,每个人面前摆放了三种餐食:一盏茶、一盘小吃、一份果蔬,案几上还可见春笋、蕨菜、鲜鱼等春季食材。宋代文人推崇林洪的《山家清供》,喜好以山野时蔬(如笋、莼菜、荠菜)入馔,追求“清鲜本味”。此外,案上的器物以素瓷、竹编食盒、漆器为主,摒弃金银器的奢华,追求“天然去雕饰”的质朴,这与宋代文人“尚简”的审美一致。虽然大家吃得很朴素,但是摆盘却很精致,凸显了宋人“以俗为雅”的审美。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgsp20251106.pd原版全文

《春宴图》中的宴饮场景是宋代文人文化的微缩,宴饮置于开放园林之中,体现了宋代文人“以自然为厅堂”的审美观,人们散坐于溪畔石案旁,呼应了魏普“兰亭雅集”的传统。这种饮食文化超越了单纯的物质享受,成为文人构建身份、沟通天人的媒介。它的背后反映了宋代社会经济的繁荣、文化的平民化、士大夫阶层的崛起,展现了宋代饮食文化中“食以载道”的精神内涵。

《清明上河图》:世俗繁荣的市井饮食

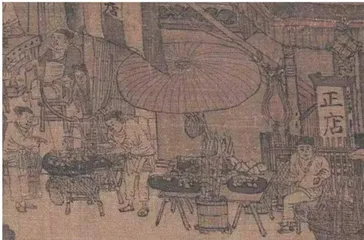

张择端创作的《清明上河图》,以全景式构图生动再现了北宋都城汴京(今河南开封)的市井繁华与百姓生活。画中描绘的茶坊酒肆、摊贩食担、外卖服务等场景,是宋代城市经济的缩影,深刻展示了当时市井饮食文化的精髓与烹饪技术之趣。

画中餐饮店铺遍布街巷,反映了宋代“民以食为天”的商业活力,展现了都市饮馔之广博与丰饶。街衢两侧,小吃摊、酒肆、茶馆鳞次栉比,贩夫走卒穿梭其间,忙于烹饪和售卖美食佳肴。既有包子、饺子,又有面条、糕点;既有北方的羊羔酒、燠鸭,又有南方的鱼蚱、洗手蟹、荔枝、龙眼;既有香饮子、砂糖冰雪冷元子等饮品,又有蜜煎雕花、乳酪、糖豌豆等甜食…品类繁多,让人眼花缭乱,充分展现了宋代饮食文化的昌盛与多元。

画中的“孙羊正店”是高档酒楼(悬挂“香醪”招牌),专营酿酒与宴席,常设歌妓表演(“赶趁人”),顾客可“按管调弦于茶酒坊”,饮食与娱乐消费相结合。“脚店”则是小型酒馆(如“十千脚店”),多从正店批发酒水,主要提供简餐,这种分级体系体现了宋代酒类专卖制度(“榷酒法”)下的商业协作。而流动摊贩,如挑担叫卖的“盘街”(如卖“饮子”“炙肉”者)、街边支棚的“浮铺”(如“旋煎羊白肠”“冰雪冷元子”摊),则可满足市民的即食需求。

此外,画中可见手持“温盘”(保温食盒)的送餐伙计,印证了宋代“逐时施行索唤”的外卖服务。汴京酒楼就提供“逐时旋造”“就门供卖”服务,食客甚至可以“命妓取送”家宴菜肴,有点类似现代的“外卖”,非常便利。

画中所展现的市井饮食虽以平民为主,但隐含等级差异:富人宴饮于正店雅间,点选“插食”(如“烧鹅”“羊头签”);打工者则蹲坐街边食摊,以“杂嚼”(如“糍糕”“菜羹”)果腹。

《清明上河图》中的饮食场景,是宋代商品经济、技术进步与市民文化的共同产物。它打破了“钟鸣鼎食”的贵族饮食垄断,将饮食从“礼仪载体”转化为“世俗享受”,推动了中国饮食文化的平民化与多元化。画中展现的南北食材融合、烹饪技术创新、服务业态分化,不仅为后世的中华饮食体系奠定了基础,更折射出宋代社会开放流动、务实创新的时代精神。

宋人将饮食文化从口腹之欲提升为文化实践:在皇家宴席中,它彰显礼制威权;在文人雅集中,它隐喻精神境界;在市井喧嚣中,它赞颂世俗生命。《文会图》《春宴图》以及《清明上河图》三幅作品,均生动描摹了宋代的餐饮风尚与烹饪技术,同样折射出宋代的社会生活图景与文化精神特质。通过对这三幅作品的解读,我们可以窥见宋代饮食文化的丰富多彩与博大精深,见证这场跨越千年的文明盛宴。

注:本文是2024年江苏省社科应用研究精品工程社会教育(社科普及)重点资助项目:“社科普及与中华优秀传统文化融合案例研究”(24SJA-09),2024年苏州市社会教育课题(SZS-L-2024005)和苏州城市学院2024年教改项目《人工智能背景下的软件工程课程教学中的创新应用研究》(5110301725)、《应用型本科学生跨学科学习参与的知识壁垒及改善策略研究》(24JGJ12),校级重点建设课程《非遗手作》《江南苏味美食营养与非遗技艺》的阶段性成果之一。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgsp20251106.pd原版全文