食品安全领域食品质量标准化体系建设探究

作者: 任永强

Exploration into the Construction of Food Quality Standardization System in the Field of Food Safety

REN Yongqiang (Dongming County Market Supervision Administration Bureau, Dongming 2745oo, China)

Abstract: The construction ofa food quality standardization system in the field of food safety is an important foundation for ensuring public health and promoting high-quality development of the food industry. This article systematically explores the necessity and implementation path of food quality standardization construction through literature research and theoretical analysis.It focuses on developing food quality standards,enriching the content of fod quality standards,constructing a food standardization inspection and testing system,and improving the supervision mechanism of food qualitystandardization.The goal is to continuously improve food quality standards, effectively reduce food quality and safety risks,provide the public with higher quality food choices,and provide valuable reference for subsequent research in related fields.

Keywords: food safety; food quality; standardization system; construct

食品安全是公众广泛关注的重要议题之一。尽管我国已出台多项政策与标准以保障食品质量,但食品安全事件仍时有发生,难以杜绝。因此,有必要基于食品质量标准化建设的需求,深入探讨其具体建设路径。在食品质量标准化体系的建设进程中搜集数据、总结经验、优化方法,从而为食品安全提供更为坚实的保障。

1食品安全领域食品质量标准化建设的必要性

食品安全领域中食品质量标准化的必要性主要体现在以下4个方面。 ① 维护市场秩序。部分商家可能通过虚假宣传、掺杂等方式进行食品欺诈,建立严格的监管机制和统一的质量标准,能有效减少甚至彻底消除食品欺诈现象,从而维护市场秩序,让消费者得到更加可靠、真实的食品信息,促进食品安全的良性发展。 ② 提升国际竞争力。通过推进食品安全领域食品质量标准化建设,确保国内食品符合国际标准要求,获取国际市场认可,助力中国食品走向国际,拓展发展空间并提高经济效益。 ③ 为食品监管提供便利。食品安全领域食品质量标准化为各类食品提供专项标准,政府相关部门可按照具体标准对不同食品进行精准监管,进一步优化监管流程,提升监管规范性和效率。 ④ 降低资源浪费。食品安全领域食品质量标准化督促各相关主体按照既定标准进行食品生产、运输、存储及营销活动,从而显著提升企业资源管理效能,减少不必要的资源浪费,实现成本的有效控制[1]。

2食品安全领域食品质量标准化体系建设路径

2.1制定食品质量标准

2.1.1 制定国家标准

制定食品安全领域的国家标准,应从国家政策和部门管理层面入手,强化对食品质量标准化体系建设的宏观指导与规范作用。具体需要关注以下几个要点。 ① 立法与政策支持。基于《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《餐饮服务食品安全监督管理办法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2024)等相关法律法规,完善食品质量标准化法律框架,明确各类法规、方法及标准在食品安全领域的法律地位,出台与食品安全、质量管理相关的政策条例,充分发挥国家法律与政策等对食品质量标准化体系建设的支持与导向作用[2]。 ② 建设食品质量标准化委员会。组建以全国食品质量控制与管理标准化技术委员会为核心,吸纳食品、农业、医学、环境、生物和营养等领域专家及相关行业代表的食品质量标准化委员会。该委员会的主要职责包括但不限于提供专业理论知识支持;评测现行食品质量标准的完整性与先进性,并基于当前食品安全现状、发展规律及需求等对其进行补充完善,从而提升标准的合理性与科学性。同时,政府相关部门、消费者协会、食品行业协会等的代表应从不同角度反映各食品质量主体的利益与需求,确保食品质量标准符合行业实际并保障消费者权益。明确食品质量标准化委员会在食品质量标准化体系建设中的具体责任,包括制订食品质量标准研制计划,明确目标、基本要求、注意事项、时间表及范围等;确定起草单位,按照食品安全法实施条例要求,与国务院卫生行政部门进行有效沟通,协同食品质量研究机构、行业协会、学术团体、教育机构等共同参与食品质量标准体系建设草案的起草工作;广泛征集消费者、食品生产厂家、商家等各主体意见,保证质量体系的可行性与合理性;将草案提交食品安全国家标准评审委员会审核,并根据反馈提出修正意见。 ③ 食品质量标准试行。在食品质量标准提出后,可选择在小范围内推行,重点关注其实施效果及各方反馈。结合不同地区的食品质量标准化现状,因地制宜地调整标准内容,以适应当地实际情况[3]。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:spaq20250612.pd原版全文

2.1.11 制定行业标准

发挥行业组织在食品质量标准化体系建设中的积极作用,制定符合食品行业友展需求的标准内谷,具体需要关注以下要点。 ① 构建多维度标准体系。基于国家食品质量标准,构建覆盖范围更广、层次更加丰富的多维度标准体系,包括通用标准,针对食品中农药残留、添加剂、污染物等风险因素设定明确的添加限量要求,如《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762—2022)中关于污染物的限量标准以及《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2024)关于添加剂的添加标准,均可直接纳入行业通用标准;产品标准,针对速冻食品、乳制品等特定品类设置安全指标,涵盖从原料到生产、检测全流程的具体标准;食品生产经营规范标准,对生产人员操作、设备设施、环境卫生等提出全链条、系统化要求;检验方法标准,为食品质量检测提供科学依据和技术支持,包括重金属检测、微生物检测等技术规程,以提升检测结果准确度和可靠性[4。 ② 引入多方协同治理模式。由政府相关部门协同行业组织制定标准框架,再由企业、民间组织等负责标准细化,推动食品产业高质量发展;针对基层质量标准体系建设力量薄弱的问题,增加对相关专业部门的资金支持力度,促进省级技术资源向基层下沉,构建标准化培训基地,提升基层标准化建设能力。 ③ 以品牌发展战略为导向,推进食品行业标准化建设。围绕品牌核心价值(如可持续发展、高端化、民族特征等),制定严于国家标准的行业标准,促进品牌识别系统(包装规范、标语、标志等)与食品生产的规范融合,保证行业全链条品质的一致性。梳理标准制定流程,包括立项筹备阶段,组建由研发、品控、生产等企业部门代表组成的标准起草小组,输出标准立项申请表;调研分析阶段,收集市场、行标及国际数据,输出食品质量标准对比表;草案编制阶段,明确食品质量、安全、营养及感官等技术指标,形成行业食品质量标准框架模板;评审修订阶段,组织行业内审和专家论证,汇总修订意见并形成修订意见汇总表;发布实施阶段,配套培训计划和操作指南,最终输出行业食品质量标准执行手册。

2.1.3 制定企业标准

对接行业标准,制定企业标准,具体包括以下几个方面。 ① 完善质量管理体系。要求企业积极引入ISO9001等国际标准化质量管理体系,明确食品生产、管理、运输和存储等各环节的质量控制责任。确保所有部门、岗位均配备对应的操作手册与质量标准,并定期结合国家标准、行业标准变化状况,对企业内部标准进行审查与更新,以适应市场与技术发展需求,通过规范化管理,降低因人员失误引发的质量问题风险,从而提升食品质量的可控性与稳定性[5]。 ② 加强宣传教育。通过企业官网、内部宣传栏、宣传手册、内部会议及培训等形式,全面普及企业食品质量标准内容、形式、建设目标、开展流程及其对各类业务和岗位的影响。鼓励全体员工积极参与配合,深入理解如何从自身岗位出发,将企业质量标准内化到日常工作中,推动企业食品质量标准的有效落实。 ③ 构建内部沟通平台。为避免因对国家标准、行业标准理解不足或偏差而导致企业标准不适宜、不适用的问题,企业应构建内部沟通平台,食品生产、监理、营运等部门可通过该平台实现问题沟通、数据共享及案例研讨等,及时识别并反馈企业食品质量标准中落后、不符合实际的部分,并积极向主管人员反馈,最终形成符合企业生产框架的质量管理体系。

2.2丰富食品质量标准内容

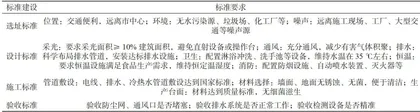

结合食品安全领域的食品质量标准化体系落实情况,建议在充分考虑市场发展环境的基础上,进一步拓展食品质量标准化体系覆盖范围,并加速推进标准化建设流程。具体需要关注以下要点。 ① 原料生产标准化建设。结合食品无公害要求,完善食品农业标准体系与食品农产品生产标准,从种植环境、种植技术、加工工艺等方面梳理农产品加工过程,并针对各环节提出标准化管理条例。具体包括明确农产品种植空气质量,如空气质量达到PM2.5标准、二氧化硫含量 <0.15mg⋅m-3 等;土壤质量方面,pH值保持在6.5~7.5 ,有机质含量 ≥2.5% ,重金属含量符合国家标准;水源质量方面,水质 pH 值保持在 6.5~8.5 ,水作种植时生化需养量(Biochemical OxygenDemand,BOD)的特定测量值 BOD5⩽60mg⋅L-1 ,旱作种植时 BOD5⩽100mgL-1 。同时,严格把控农药施加、采摘、包装等关键环节[。 ② 环境设施标准化建设。鉴于加工条件、生产环境、生产设备状态等直接影响食品质量,需制定并实施环境设施标准。以食品生产车间为例,具体标准建设见表1。此外,应确保按时消毒、清洁;进行员工卫生培训、教育;严格按照行业、企业规定进行生产;遵守国家食品安全、质量标准及相关法规。 ③ 人员标准化管理。所有参与食品生产、流转的职工必须在取得健康证后才能上岗,并定期接受人员业务能力考核、身体健康检查及食品健康条例学习等,以确保其具备必要的专业素养与健康状况。

2.3构建食品标准化检验检测体系

构建食品标准化检验检测体系,形成多层级检测框架,避免单一检测主体引发的弄虚作假行为。具体需要关注以下要点。 ① 食品标准化检验检测体系组成。该体系由政府监督部门、食品企业内部自检部门、第三方中介检测机构组成。其中,政府监督检验工作由质量监管部门、工商监管部门及食品药品监管部门共同负责,责任明确、流程清晰;食品企业需组建高质量的自检小组,成员从生产、管理、包装等部门抽调,直接向企业高层负责人汇报,负责原材料检验、工序检验、产品出厂检验,并保持自检小组的独立性。同时,通过全程直播和公示自检流程,记录并公开自检数据,实现相关食品质量问题的及时溯源与追责,从而构建透明化的自检流程,为食品质量安全提供保障。此外,第三方中介检测可接受职能部门或社会公众委托,对相关食品质量进行独立检测。 ② 动态更新标准体系。鉴于食品质量相关的法律政策、标准、行业规定等处于不断完善和优化的过程中,食品标准化检验检测体系需与其保持同步更新,如《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762—2022)新增了微塑料检测指标,因此需关注相关部门官网、标准变化趋势,及时修订检测指标,同时构建标准化数据库,整合国际、国家、行业及区域特色标准,为企业提供便捷的查询接口,助力其快速引入最新标准。 ③ 应用先进检测新技术。通过引入先进的检测新技术,规避传统检测技术准确度低、效率低等缺陷,为食品标准化检验检测体系构建注入新的活力。例如,采用重金属检测仪、多联检试剂盒等设备,可显著缩短检测周期并同步检测多类指标。此外,设立专项基金支持相关企业开发新型检测技术,如基于质谱联用技术的高精度农药残留分析技术,进一步提升检测能力。同时,可搭建智能监管平台,整合食品投诉信息、政府部门抽检结果、企业自检数据等,实现对相关食品的定向检测,从而大幅提升检测效率。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:spaq20250612.pd原版全文