普洱那柯里:时光深处的茶马故事

作者: 闻彦

茶马古道,源于古代西南边疆的“茶马互市”,这条自唐代延续至清代的交通要道,其历史比著名的丝绸之路还要早200余年。大家都知道云南是茶马古道的主要发源地之一,但具体在云南哪里,却不甚了了。要说茶马古道上最繁忙的驿站,必有那柯里村的一席之地。

转“悲”为喜的名字

《普洱府志》中记载,明清时期普洱府(今宁洱哈尼族彝族自治县)作为起点,向外延伸出五条茶马古道,它们分别通往不同的方向:东北有官马大道,西北有关藏茶马古道,东南是江莱茶马古道,西南则是旱季茶马古道,而南路则以勐腊茶马古道为要道。那柯里,不偏不倚,就坐落在南路勐腊茶马古道的起跑线上,目睹了商旅如云、历史更迭的壮丽画卷。

宁洱哈尼族彝族自治县,是古普洱府的所在地。作为普洱茶的核心原产地、集散中心,它亦是茶马古道的源头。元明时期,茶马古道还是条毛路,到了清道光年间,驿站拔地而起,光绪初年石子路铺就,小村落也初具规模。1954年昆洛公路一通,马帮的风光就渐渐褪去了。不过,2007年普洱地震后重建,离宁洱县仅16公里的那柯里摇身一变成了特色旅游村,游人驾车停靠在高速休息站,就可以徒步进入。

那柯里在傣语中是“小桥流水、沃土丰年”的意思,可它原名“马哭里”,听起来就让人心疼。原来马帮过河时,马儿累得直掉泪,马帮首领们心疼马儿,上书官府求变。官府一看,这情真意切的,立马给修了座20多米长、五格规格的风雨桥。这座桥,不光让马帮走了捷径,还成了那柯里的地标建筑。从此,“马哭里”就改名叫“那柯里”,听起来都喜庆多了!

扎根古道的马帮记忆

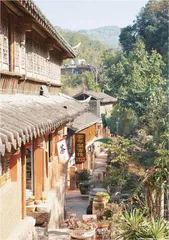

漫步在那柯里迷宫般的小巷,眼前是翠绿山林与曲折巷弄交织的田园诗,脚下是岁月雕琢的凹凸不平的石板路,它们共同绘制了一幅古色古香的画卷。

这里的建筑,仿佛是时间的低语者,石台木构稳若磐石,青砖黛瓦古朴典雅,即便是新修的部分,也透着浓浓的古风遗韵。

这些建筑的基座和结构采用石材,增加了建筑的稳定性和耐久性;木材则用于构建房屋的框架和屋顶,营造出自然、温暖的氛围。青砖黛瓦、飞檐、斗拱、雕花等传统元素在这里得到了完美的保留和传承,展现了浓厚的历史文化氛围。

那柯里茶马古道,约30公里长,路面宽0.5到2米,是用人工打制的条石和砾石铺成。它顺着山势上下盘旋,宛如一条龙蜿蜒在滇南大地之上。

这条古道,是古代直至解放初期滇南地区北上南下的交通要道,也是中国古代西南地区一条重要的对外交通线路。它见证了无数马帮的艰辛与荣耀,也承载了那柯里人代代相传的记忆与情感。

沿着这条古道往上爬,你仿佛能穿越时空,与那些勇敢的马帮人并肩前行。他们将普洱茶等珍宝送往四方,用汗水和坚韧书写了一段段传奇。

如今,他们的身影虽已远去,但那份不屈不挠的精神,却如同这片土地上的根,深深扎进了那柯里的每一寸肌理,成为这片土地永恒的记忆与灵魂。

茶马“非遗”的味蕾之旅

在风雨桥的一头,矗立着历史悠久的“荣发马店”,可追溯至1831年,曾是南北马帮奔波途中的温馨避风港。店内,马灯与石槽静静陈列,它们是往昔马帮遗落的时光信物,默默低语着往昔的故事。

门楣上,“关山虽险有客至,萍水相逢我为宾”的对联,不仅彰显出山民的淳朴好客,更添一抹古风雅趣。

踏入荣发马店,烤茶的香气悠然升起,宁静与恬淡依旧。在这里围炉烤茶之余,还能品尝到独具风味的传统马帮菜。

昔日茶马古道上,赶马人以“食材信手拈来,可食用之材皆可成菜”的智慧,将山林野趣化为路上佳肴。这项技艺,于2020年获评普洱市非物质文化遗产。

菜品琳琅满目,置于冰柜或廊下,客人可直观挑选,享受一场“寻野味”的舌尖之旅。上菜迅速,菜品新鲜,口味绝佳。山菌炒肉、炸小鱼、腊肉、鸡豆腐、炒蚂蚁蛋……道道令人垂涎。尤其是炒芭蕉花,嫩滑如笋,香气扑鼻;大红菌煮鸡,更是经典再现,香辣可口,鸡肉鲜嫩多汁。

而那柯里古镇一隅,“高老庄”茶庄由国家级非物质文化遗产传承人高仕兴亲自打理,邀游客体验压茶饼的古法技艺。

这里,哈尼族、彝族等少数民族风情浓郁,游客不仅能欣赏绚丽的民族歌舞,品尝地道风味,还能亲手参与陶瓷制作、扎染等传统手艺活。

策马那柯里,旅人仿佛亲身踏上了马帮的辉煌轨迹。古镇青石板路上,马蹄印记隐约可见,每一块石板都似在低吟浅唱,引领你穿越时空,重返那马嘶风啸、尘土飞扬的昔日盛景。