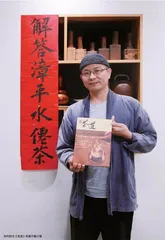

张列权:“茶道”漫漫,一路求索

作者: 杨巍

到今年为止,张列权从事茶业已整整20年了。在茶界,他的“人设”有点像唐·吉诃德。20年来,他始终以“我坚信”的姿态,挖空心思地推广家乡的漳平水仙,运用从QQ、BBS、博客、微博到微信、直播、短视频等媒体手段,并举办各种形式的茶事,线上线下相结合。因此,他算得上茶圈中最早的自媒体人,也是茶界“初代”主播。

他还是《茶道》杂志的“重度粉丝”,不但珍藏了从创刊至今的每一期杂志,还将《茶道》与漳平水仙“捆绑”起来,一起强推,且孜孜不倦。圈中有人形容他是“传教士式”的茶叶推广者,可谓贴切。廿载“茶道”漫漫,他一路求索。

01/“茶道”的开始

暮春的雨,下得有点收不住。潮湿的空气里,还带着些许凉意。刚出火车站,就见张列权已经开好车门等我们了。大概有近十年没见他了,除了把一头长发剪短,其它一点都没变,还是—副直肠子的“愤青”模样。他给我的印象还停留在在厦门开汇友茶社时,那个每天开直播、宾朋如云的社区茶室。

20多分钟后,车在—幢三四层楼高的小搂前停下。楼前草木葱茏,绿意在雨帘下肆意倾泻。铁门背后,更是别有洞天。一方小院,花木扶疏,鸟声啁啾。石磨为桌,红泥小炉,一把急须,几只小盏。晴时曝日,雨时听雨,颇有几分“柴门反关无俗客”的味道。

一层做茶室,其他搂层居家。茶、工作与生活,在张列权这里没有任何边界。如果没有外出,他会在茶室呆上—整天。喝茶,发呆,听音乐,在网上跟各路朋友聊茶聊人生,聊他感兴趣的一切。他喜欢独处,喜欢单干。茶界是一个江湖,他就像一个独来独往的独行侠,享受孤独仿佛就是他的人生态度。年近半百的他,人生阅历比上过的学还要多。他干过家电维修、水电工、电焊工,也接过工程。常年走街串巷,使他对漳平这座小城了若指掌。大到历史沿革,小到哪家小吃店正宗,他都如数家珍,俨然是一本“活黄页”。说起谁家做的茶好,各家茶的风格、茶园位置……他更是滔滔不绝了。他已然将自己完完全全融进了这座城市。

寻寻觅觅,彳亍前行。终于,在2004年,他找到自己的人生方向。他放下螺丝刀,拿起盖碗,做起了茶叶生意。他“茶路”的起点,竟是武夷岩茶。当时,他的想法很单纯:“漳平没人卖武夷岩茶。”他还清晰地记得店开业那天是5月13日,“‘五一三’就是‘武夷山’的谐音,缘分呐!”较之势头正盛的铁观音,岩茶在内销市场上几乎名不经传,结果可想而知。“卖得很惨,根本卖不动。”他苦笑着说。至今他还保留着当年没有卖掉的岩茶,足足20年陈,成了时间不经意留下的馈赠。

试水失利,却让他把目光转向“内求”:“武夷山有水仙,我们漳平也有水仙,在港台乃至东南亚都很受欢迎。品质好,而且外形很有特点,是压成方块状的。”他相信,漳平水仙具备“红起来”的气质。

02/织“网”来吸“粉”

互联网的兴起,无疑是信息传播的一场革命。而传统茶业触“网”,会让茶香飘出“深巷”,飘得要远。作为第—代网民,张列权在网上冲浪时,总会下意识地去搜索“漳平水仙”。然而,偌大的互联网,相关信息却寥寥无几。“别说网络,那时,本地人如果平时没喝茶,都不—定知道有漳平水仙。”

本世纪初,正是BBS的黄金年代,天涯、猫扑、西祠胡同等论坛,在中国互联网世界中风起云涌。“三醉斋”,—个爱茶者们曾流连狂欢的殿堂,一个属于草根茶人的江湖。菜鸟也好,大神也罢,发帖、回帖、跟帖、转帖,或议论纷纷,或唇枪舌剑,相当地热闹。每一个虚拟名字的背后,都是—个个醉心于茶的有趣灵魂。

张列权起初扮演的是内容“搬运工”的角色。鼠标点一点,复制粘贴,发在各个BBS上。然而,网海浩瀚,众生芸芸,他的帖子一下子就被淹没了。失落之余,他又试着分享自己的茶生活日常、品茶心得等等,有国有真相。渐渐地,帖子开始有人关注,而他也是不论褒贬,逢帖必回。当帖“楼”越搭越高,成为“楼主”那种“居高临下”的成就感令他振奋。更重要的是,他力推的漳平水仙已成功地引起注意。

无数个披星戴月的夜晚,他就像—个近乎狂热的宗教信徒,在电脑显示屏前不知疲倦地看帖回帖,有时聊得激烈,“键盘都快敲冒烟了”。他也坦言,他如今的性格很大程度上是在虚拟世界中塑造的。

网络大潮,浩浩汤汤。BBS慢慢退潮,天涯、三醉斋渐成过去;博客、轻博客、微博,次第进化;微信、直播、短视频,你方唱罢我登场。

2016年,随着智能手机越来越普及,张列权转战直播。坚持每天播,有人聊就聊,哪怕查播间没有一个人,“独角戏”他也唱。最长时,—天播8个多小时。不同于眼下那些一味博眼球、赚流量变现的网络主播,他这个茶圈“初代”主播,既不为成名,也不带货,依然保持着当初那份质朴淳真的激情,真诚地与茶友们分享、互动。

的确,瞬息万变的互联网时代,传播方式和手段,迭代迅疾而猛烈。但,在张列权看来,网络只是一种工具,藉由这张无形而庞大的网,把漳平水仙推出去,将粉丝、茶友吸进来。他就如同蜘蛛,通过编织各种各样的“网”,连接五湖四海乃至全世界志趣相投的茶友。从2014年起,韩国茶社团每年都会组织1-2批茶叶爱好者赴漳平考察访学。这块方正的乌龙茶饼,刷新了他们对中国茶的认识,并迅速被“圈粉”。

为漳平水仙摇旗呐喊的同时,张列权也反复思索制茶技艺的守正与创新。2007年,受铁观音创新的启发,他在清香型的基础上,再多焙一道火,创制了“韵番型”“浓番型”漳平水仙。当以金骏眉为代表的红茶热兴起时,他又创制了水仙红,赋予漳平水仙更多元的品质风格,满足不同的口感需求。

03/恋旧者自白

《茶道》杂志也是张列权精心编织的“大网”之一。从2006年的创刊号到目前最新一期,累累200多期,他一本不落地收藏,连早期的征订广告、订阅票据等,都完好留存。那些有些泛黄的纸页,清晰记录着《茶道》的成长轨迹。

2007年1月号上,刊有一篇名为《觅香“漳平水仙”》的文章。此文密密麻麻地充斥着各地茶人、茶友的签名,几乎整本都签满了。他请我们签名时,我们翻了好久,才见缝插针地找到可以落笔的地方。

除了杂志,他还会给每个来访者发一块漳平水仙茶饼,让采访者在饼面上签名。十多年下来,这样签过名的茶饼足足有25斤多,若一块茶饼重8克,就有1500多个来自世界各地、各种职业的茶友在这里留下了自己与漳平水仙的专属记忆。

不久前,张列权还专门定制了一幅中国地图贴在墙上,这是为全天下的茶友而准备的,让造访者指着自己的家乡拍照打卡。假以时日,地图上的每一座城市都会逐一被点亮、填满。

这些从他大“脑洞”里迸发出的创意,总令人体会到满满的仪式感,还有满满的惊喜。早在2008年,他就发起组织了一场“网”味十足的活动——“漳平水仙网游神州行”。他在网上发帖预告,根据茶友报名预约的顺序确定举办活动的城市,将茶样和漂流记事本(活页)寄给当地的组织者。茶友们品鉴后,在记事本上留下心得,再盖一枚邮戳,然后送到下一站。考虑到当时快递服务还不够健全完善,担心每一站茶友的原始记录会在漂流过程中遗失。心思细腻的他,留下原件,将复印件装进记事本继续漂流。

这场漳平水仙的奇幻漂流,先后走过32个省(自治区、直辖市)、66个城市,汇集成一部厚重的“漂流记”:或专业的审评记录,或诚挚的祝福语,或—幅小品,或—首小诗,或笔墨题赠……张列权以一己之力,做着—地茶业公共品牌推广之事。

在厦创业期间,他的茶社像极了老舍笔下的“茶馆”,汇聚了“三教九流”的茶友,“汇友”之名,名副其实。他每月都会定期举办“悦读会”,品茶读书,参与者分享自己的读后感和品茶心得,并有DIY手工压饼互动体验,沉浸式体验。关于活动的海报、报道,也是搜集了厚厚的一叠。

其实,《茶道》杂志,—直都是茶会的“标配”之一,而《茶道》每年在新年伊始举办的品牌活动—一“茗读会”也连续多年在茶社里展开。《茶道》龙岩办事处负责人,是张列权的另一个身份。

他是—个非常恋旧的人。从老茶、老茶器、老制茶器械到儿时睡过的床、用过的书桌、三用机……全都用心珍藏着,还有各种花花绿绿跟茶有关的电话卡、邮品等等。这些摆开,就是一座私人茶博物馆。

恋旧的人,都是重感情的人。他对《茶道》的情感,就像他对漳平水仙一样,“始终如初恋”。昔日小众冷门的漳平水仙,如今已成功“出圈”,特别是2022年漳平水仙茶的制作技艺被列入人类非物质文化遗产代表名录后,“泼天的富贵”旋踵而至。然而,张列权希望漳平水仙出名,却并不希望它做大。“做大可能就会滥,还是要小而精,做到极致。”

廿载去来,回到家乡,回到最初的原点。张列权虽仍是个独门独派的“独行侠”——独立制茶人,却拥有了一张结实致密的“茶友网”——以漳平水仙为原点,纵横八方,网罗天下茶友。

雨脚住,茶山如洗,青翠欲滴。他信步前行,路在脚下,也在心中。