五个小穴位,春季护肝大用途

作者: 叶勇

进入风和日暖、生机勃勃的春天,身体状态本应是精力充沛、生机盎然的,但有的人常常会出现困意绵绵、疲倦乏力、焦虑抑郁、腹胀腹泻等症状。这些症状多在春天集中出现,意味着肝失疏泄,需要遵循春季的气候特点,养肝调肝,以度其时。

疏肝解郁,才能拥有好脾胃、好心情

在五行中,春属木,与肝相应,为“阴中之阳”。春季始临,人的肝气开始旺盛,这是调养肝脏的大好时机。肝的主要功能为主疏泄、主藏血,具有木性向上升发条达的特点,所以它的一个重要生理功能为肝主疏泄。

首先,肝主疏泄的功能包括多个方面,如胆汁排泄、乳汁分泌、月经来潮、精液排出等均有赖于肝的疏泄功能,更重要的是体现在食物消化方面。肝能够协调脾胃升降;土得木则条达,脾胃对食物的消化也需要肝的功能正常,肝气条达,气机通畅,脾胃消化才得以运行。若肝气不足,肝气郁结不通,则常会引起食欲减退、腹胀不舒,甚至大便不调。

其次,肝的疏泄功能在调节情志方面也发挥着重要的作用。肝气疏泄不及,则人体情绪低落,久则气滞而引起抑郁;如疏泄太过,又会助长肝火,久则气急而引起暴怒。

春三月,寒冷刚退,乍暖还寒,天气变化反复无常,容易引起情绪问题。所以,春季适当地宣泄情绪,能够疏肝解郁,保证人体气机的正常升降和脏腑功能的协调。

肝藏血,有调节血量的作用

肝的另外一个功能是主藏血,血既是肝脏发挥功能的物质基础,也是人体生命活动的物质保障。肝主藏血,是指肝负责储藏血液和调节血量。肝藏血的过程,其实就是血液出入肝的过程。

在安静状态下,人体各器官血液的需求量小,而有余的血液会回流入肝,贮藏起来。当剧烈活动或情绪激动时,各器官血液的需求量就会迅速增加,此时,肝就会把其贮藏的血液输送给其他脏腑,以满足机体生理活动所需。肝在贮藏血液的基础上,能根据机体生理活动的不同状态来调节各部分血量,以适应不同生理活动的需要。这就是肝调节血量功能的发挥。

《素问·五脏生成篇》曰:“人卧血归于肝,目受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”可见,肝藏血对人体的生命活动极为重要。

经穴养肝,推荐这5个穴位

《黄帝内经》云:“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”我们可以通过按摩一些特定穴位来疏通经络,从而调节肝脏气血,发挥肝的生理功能,预防和缓解一些春季常见的症状。

1太溪穴

位于足内侧,内踝与跟腱之间的凹陷处,左右各一。该穴是肾的原穴,是储存肾经元气的源泉。肝属木,肾属水,木在水的浇灌下才能茁壮成长,加之肝体阴而用阳,所以,养肝必须要滋阴。太溪穴能大补肾之经气,进而“滋水涵木”。操作时,以拇指螺纹面吸定穴位,按顺时针方向按揉此穴,以手腕的力量带动拇指揉动,时时均可操作。

2太冲穴

位于足背侧,第1、2跖骨之间的凹陷处,左右各一。太冲穴是肝经的原穴,是储存肝经元气的“仓库”。经常按摩刺激太冲穴,能很好地调动肝经元气,使肝功能保持正常;同时,太冲穴偏于治疗肝经实证,在操作上多用泻法,以清泻肝火、平息肝风。操作时,朝趾尖方向施以单向推法。

3行间穴

位于足背侧,第1、2趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处,左右各一。其性属火为肝之荥穴,“荥主身热”,肝属木,木生火,当肝火过旺时,就泻其子。行间穴就是一个泻肝火的穴位,其操作方法同太冲穴。

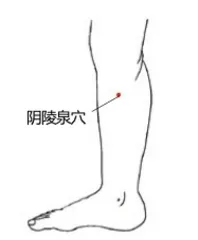

4阴陵泉穴

位于小腿内侧,胫骨内侧髁下缘凹陷中,左右各一。《金匮要略》云:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾。”此穴为脾经之合穴,有消除脾湿、健脾理气、安神定志的功效。改善肝脾不调的失眠、多梦、腹胀、腹泻。操作时,用拇指或食指揉按,以局部酸胀为度,每次3~5分钟。

5风池穴

位于项部,后发际正中直上1寸处,左右各一。此穴是祛风之要穴,能清风散热、舒筋活络,尤善治肝阳动风引起的眩晕、头痛。按揉时,双手拇指按压此穴至局部有酸胀感,每日轻轻按压3~5分钟。

以上手法操作简便、安全、易行,如果您在春季经常有头痛、头晕、视物模糊、疲惫乏力等症状,不妨在家试试,可以有效缓解症状。小方法有大用处,你我都能做自己的“家庭保健医生”。

责任编辑/王志翔