从饮食起居,调理慢性心衰

作者: 李嘉雯心脏,作为人体的血液中枢,肩负着至关重要的使命:它负责将富含营养的血液源源不断地输送到全身各个部位,同时又将全身各处已完成使命的血液“回收”至心脏,以此维持着身体各项基础生理功能。而当心脏泵血功能失常,无法满足全身组织基本代谢需求时,这种病理状态就被称为“心力衰竭”。

慢性心衰初期易忽视

心力衰竭常见的病因有高血压、心肌病、心律失常、心瓣膜功能障碍及冠状动脉疾病等。而持续存在的心力衰竭状态被称为慢性心力衰竭(简称“慢性心衰”),以呼吸困难、乏力、水肿为主要表现。慢性心衰患者需要积极治疗,以求缓解临床症状,提高生活质量,防止急性发作。

慢性心衰可分为4级,前期因其临床症状不明显,往往被忽略,导致慢性心衰患者被发现时已进入后期。

NYHA心功能分级

Ⅰ级:患者日常体力活动不受限,一般活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状。

Ⅱ级:患者体力活动轻度受限,休息时无自觉症状,一般活动可出现心衰症状(如呼吸困难、疲劳等)。

Ⅲ级:患者体力活动明显受限,低于平时的一般活动量即可引起心衰症状。

Ⅳ级:患者不能从事任何体力活动,休息状态下也存在心衰症状,活动后加重。

振奋心阳,缓解心衰症状

慢性心衰在中医理论中,属于心悸、喘证及水肿等疾病范畴。慢性心衰的主要原因是由于心、脾、肺或肾气虚,心阳鼓动无力,血液循环不畅,无法充分滋养全身,导致全身水液代谢发生障碍,水湿停滞,从而引起瘀血所致。

慢性心衰可分为心肺气虚型、心脾气虚型、心肾阳虚型以及心血瘀阻型等多种证型。中医认为,慢性心衰为本虚标实证,主要病机是气虚血瘀、阳虚水泛,其中气虚和阳虚是本,血瘀和水泛是标,治疗通常以益气活血、温阳利水为主。

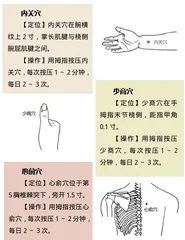

除了服用中药外,Ⅰ级、Ⅱ级慢性心衰患者,还可以通过穴位按摩的方式来缓解临床症状。穴位按摩可以刺激身体的经络和穴位,促进气血流通,振奋心阳。慢性心衰患者可以在专业中医师的指导下按摩内关穴、少商穴、心俞穴等,以起到保养心脏的作用。

需要注意,有严重心脏疾病的患者应当谨慎进行穴位按摩。

管理慢性心衰,从点滴做起

慢性心衰患者需要注重长期管理和预防疾病进展,不仅要在医生指导下进行药物治疗等,还需要注意日常生活中的点点滴滴,用健康的生活方式来减轻心脏的负担。

饮食调理,营养均衡:首先,慢性心衰患者应严格限制盐分的摄入量,因为高盐饮食易导致体内水分潴留,进而加重心脏的负担。因此,建议慢性心衰患者减少食用加工食品、咸菜以及高盐调味品,选择新鲜食材,并采用低盐的烹饪方法处理食材。

其次,蔬果富含多种维生素、矿物质及膳食纤维,对降低血压、改善心血管健康具有积极作用。建议慢性心衰患者每日确保摄入适量不同种类的蔬果,如番茄、胡萝卜、菠菜等,以满足身体对营养的需求。此外,还建议慢性心衰患者每日摄入足够的蛋白质,以维持肌肉和组织的健康。可以选择瘦肉、鱼类、豆类和低脂乳制品等健康蛋白质食物来源,同时避免摄入过多饱和脂肪,以减轻心脏负担。

最后,慢性心衰患者易出现水肿和水潴留的情况,因此,控制饮水量尤为重要。应该在专业医师的指导下,根据患者自身具体情况,确保患者的水分摄入既能满足生理需求,又不会加重心脏负担。同时,慢性心衰患者应严格限制酒精和咖啡因的摄入量。

情绪稳定,劳逸结合:情绪波动剧烈会对心脏产生不必要的压力。因此,慢性心衰患者要学减轻压力和焦虑,进而维持情绪的稳定,可以采取冥想、放松训练或者深呼吸等方法,来缓解压力。也可以通过培养个人兴趣爱好、加强与亲朋好友的沟通交流,以及积极参与社交活动来保持积极向上的心态,来缓解压力、减轻心脏负担。

此外,合理安排工作与休息时间也是保护心脏健康的关键措施。慢性心衰患者要避免过度劳累和长时间处于高压状态,确保有充足的休息和放松时间,以维持身心平衡。同时也要保持生活环境宁静、舒适,这样有助于舒缓情绪,进一步维护心脏的健康。

适度运动,提高心肺功能:为了维护心脏健康,每天进行适度运动是非常有益的。散步与适度慢跑是一种简单而有效的运动方式,它有助于提高心脏功能、促进血液循环,并减轻心脏负担。刚开始时,可以选择较轻松的步行速度,然后逐渐增加运动时间和强度,等到身体适应后可以改成慢跑。水中运动对心脏来说是低压力的锻炼方式。水的浮力可以减轻身体负担,同时提供一定的阻力,有助于锻炼心肺功能。游泳、水中做有氧运动和水中散步等都是有益于心脏的锻炼选择。太极拳是一种传统的中医功法,注重身体的柔软和呼吸的调节。通过练习太极拳,可以提高心脏功能、调整情绪、增强身体的平衡性和灵活性。

但需要注意的是,慢性心衰患者最好在医生的指导下进行运动。无论选择哪种运动方式,运动后都要注意适当休息,给心脏充分的恢复时间。避免过度劳累和过度运动对心脏造成额外的负担。

责任编辑/王伟航