DeepSeek之后,我们将如何写作?

作者: 陈楸帆

春节之后,很多平常不怎么联系的朋友都纷纷祝贺,“你可太火了”他们所说的,是我与李开复博士创作于2019到2021年间,出版于2022年5月的一本书《AI未来进行式》(英文版《AI2041》出版于更早的2021年9月)在面世四年后,这本书最近连续多日高居微信读书热搜榜第一名,实体书的出版也掀起了一波热潮。

这与现实中科技的爆炸式发展不无关系。

宇树机器人登上春晚,DeepSeek开源模型引爆全球,脑机接口、无人机队列、基因编辑等技术也成为媒体日常头条,轰炸着每一个人对世界的认知,而这些,或多或少在我们的书里都以“科幻故事 + 科普文章"的方式描绘过。现在回头看,书中的很多想象已成为现实,只是程度不同。

作为一名科幻作家,我深切感受到技术爆炸给写作带来的全方位冲击。所以我接下来想从一名创作者及创意写作教学者的视角,谈谈这几年的实践、思考,以及未来我们可能面临的挑战。

我们不妨先追溯一下历史。1818年,雪莱(MaryShelley创作了《弗兰肯斯坦》(Frankenstein,又译《科学怪人》),这部作品被公认为现代科幻小说的开端。在书中,科学家弗兰肯斯坦将尸体碎片拼接,通过现代科技赋予其生命,创造出一个非人的怪物。当怪物获得自我意识后,他开始思考:“我是谁?我从何而来,又将去向何方?我与创造者是什么关系?世间还有没有同类?”最后,创造者被杀,怪物也郁郁而终。二百年后的今天,这个故事仍在警示我们:人类对“他者”的恐惧仍根深蒂固,而我们今天面临的最新的“他者”正是 AI。

事实上,AI并非新鲜事物。1956年达特茅斯会议(DartmouthConference)上首次提出“人工智能"的概念,而在此之前,阿西莫夫(IsaacAsimov)的科幻小说已探索了人机共生的未来图景,维纳(NorbertWiener)的控制论思辨人与机器之间信息交互的反馈回路。随后几十年间,尽管AI的发展一波三折,但人们从未停止对“思考的机器"的想象和创造。直到20世纪90年代,以深度学习为代表的技术取得突破,这一轮AI浪潮才如火如茶地席卷而来。而2017年“注意力机制”(AttentionMechanism)和“Transformer”的提出,以及GPT、BERT等大语言模型的发布,令AI在文本创作领域的表现愈发惊艳。从某种意义上说,AI正在成为21世纪弗兰肯斯坦式的怪物。

未来人机协作、共同创作将成为常态。作为人类,我们究竟该如何看待AI?是惧怕还是拥抱?是竞争还是合作?我想,这是每个创作者都无法回避的问题。

一、我的AI写作实验:从险胜莫言到"共生纪”

2017年,我与中信出版社签约出版科幻小说集《人生算法》,主题就是探讨人与AI的共生。为此,我找到以前在谷歌(Google)工作的工程师王咏刚,请他帮我搭建一套AI写作模型。虽然那时的模型还非常粗糙,但通过给模型喂入我自己的写作语料、反复调试,它最终能够生成有一定可读性的语句。我把这些内容放进小说里,作为人机合作的创作实验,这场实验也让我获得了中国的首个“AI文学榜"奖项。这个奖项由上海一家官方文学机构主办的《思南文学选刊》发起,特别之处在于评委不是人,而是一个AI程序。它能给参选作品打分,我的小说《出神状态》在综合排名中以0.00001分险胜诺贝尔文学奖得主莫言的作品,夺得短篇小说组第一。

一个AI评选出另外一篇由AI辅助创作的作品作为优胜者,这件事堪称“科幻本幻”(科幻中的极致科幻)。那篇获奖的小说刊登在《小说界》染志2018年第4期上,以下是其中由AI生成的部分选段:

游戏极度发烫,并没有任何神秘、宗教、并不携带的人,甚至慷慨地变成彼此,是世界传递的一块,足以改变个体病毒凝固的美感。①

大家可以看到,这就是AI生成的原始内容,没有经过任何修改。可以说,这是一种极其先锋的风格。从中不难看出,当时的AI在逻辑连贯性、句法、人物理解等方面还非常欠缺。但这只是一个开始。

2020年,我与更专业的团队合作,用更大的模型、更丰富的语料进行训练,并加人不同科幻小说家的“风格滤镜”,让AI学习不同作家的写作风格。借助更强大的语言模型“AI科幻世界”,机器生成的段落在连贯性、逻辑性、人称指代等方面有了长足进步,基本可以独立完成一个简单的故事情节:

一个老太婆突然出现在他面前,她说话的口气中有一种沙哑的东西。她告诉花花,地球人正在清理太阳系中所有的生态环境,用一种稀薄的物质制造出一个新世界,但老太婆又补充道,那只是一个大概的设想。

她邀请他去火卫二,那是另一个被遗弃的小行星。他们相信他能帮助他们制造出分子缩微器,这样,地球上的分子就可以被拼装成任何他们想要的样子。他们说,这将是人类历史的一大进步。②

上面的文字都是由“AI科幻世界”生成的,我尝试用这种方法创作了一篇以歌手华晨宇为主角的科幻小说《火星奥德赛》。AI扮演了我的“枪手”,承担了大部分写作任务,最后小说发表在2021年的《时尚芭莎》杂志上。

2020年,我策划了一个名为"共生纪"的项目,邀请多位作家与AI一起创作科幻作品。③它的英文名叫“Co-Creation”,寓意为打破人机二元对立,走向真正的共生。在我看来,人类与AI的关系不应是竞争,而应是协作;人类对AI不应是惧怕,而应是拥抱。只有敞开胸怀接纳彼此,在创作中互相激发、互相成就,我们才能开创科幻写作的新境界。正如阿西莫夫所言:“人类和机器人之间的分歧可能没有智能和非智能之间的分歧那么重大。”④

回头看来,当时许多人以为是“噱头”“痴人说梦”的实验,竟然只是更涵涌浪潮的开始。

二、工具进化史:模块化写作到“DS文学”

在近年来的创作实践中,我深度应用了多款AI辅助工具,这些工具正以惊人的速度重塑创意写作的范式。以GPT开放接口为基础构建的写作平台,曾试图通过定制化功能解决特定创作痛点。但随着大模型能力的跃迁,这类工具的精细化设计反而显露出局限性一—当GPT-4等通用模型已能通过简单提示生成复杂文本时,过度定制化反而成为创作力的枷锁。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yzjl20250306.pd原版全文

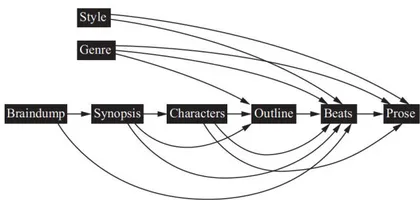

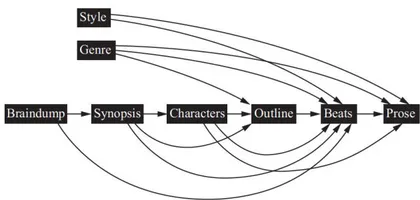

比如AI写作工具Sudowrite将写作拆解为“灵感碎片 $$ 结构生成 $$ 风格适配”的模块化流程;用户可输入零散关键词,通过其"braindump"(头脑风暴)功能生成故事梗概,再根据调用预设角色模板,逐步细化至章节段落。该工具通过"style"(风格)与"genre"文学类型,如科幻/言情/悬疑)滤镜功能模拟名家文风与文类美学,例如将文本切换为海明威(ErnestHemingway)的极简主义或爱伦·坡(EdgarAllanPoe)的哥特气质-其底层逻辑是将文学风格量化为语义空间的矢量距离(如科幻与悬疑在矢量空间中相邻,而与言情相距较远)(见图1)。

这种图层化创作模式,使写作者可像调整Photoshop图层般精确控制叙事元素。在亚马逊(Amazon)自出版平台KDP(KindleDirectPublishing)上,已有作者利用此模式年产三百余本小说,形成“文字流水线”的奇观。这在中国出版审查体系下虽难复制,却揭示了技术对创作工业化进程的深度渗透。

当前最先进的AI协作工具(如Anthropic公司开发的Claude),在长文本记忆与知识库管理上已超越GPT系列,其项目在功能上允许载入20M大小的背景文档,使《潮星》(未出版)这类需要在超过三百页的生态演化设定中进行深度推理思考的科幻创作成为可能。AI能瞬间检测“火星重力参数与建筑设计的逻辑冲突”,这种能力远超人类作者的细节把控力。

而到了2025年春节,当社交网络被DeepSeek生成的像模像样的古体诗词与颇具“网感"的段子、模仿名家文风的“DS文学"刷屏时,许多文学从业者才发出惊叹,“狼真的来了”。包括《诗刊》主编痛斥使用DeepSeek生成诗歌进行投稿的“投机分子”,这也从另一个角度说明,在文学鉴赏能力处于平均水平的大部分人眼中,AI生成的内容已经做到与人类创作“真假难辨”了。

春节以来,我一直在探索DeepSeek-R1,包括各种参数规模的蒸馏模型,以及调用API进行个人知识库的部署。我发现,DeepSeek的中文能力确实令人惊艳,甚至在创作诗歌等短篇幅作品方面,已经能超过 90% 的人类创作者,这已经是相对保守的估计。不过,它的上下文记忆力还是有所欠缺,输出超过4Ktoken(上下文长度),文本内容就会无可救药地发散,而且文风容易变成中文互联网上常见的抖机灵的“油腻”风格。

然而它的强大推理能力以及开源特性却引发我的“深度忧思”。

与之前AI共创的过程中,我时常反思:创作的主体是人还是机器?如何定义“写作"这个行为本身?从技术层面看,人工智能与人脑的认知机制有相通之处,但并非对人脑的简单模仿。从创作实践看,人与AI是协作关系。AI负责那些相对结构化、数据易于学习的部分,如替换名称、细节扩展、风格变迁等;而统领全局、把控方向、判断,则是人类不可或缺的抽象与审美能力。然而DeepSeek的推理能力却使得AI能够“蚕食"甚至“僭越”到人类创作的领地,最大限度地取代本应由人类意识执行的任务。

在我看来,AI在发展初期可能被视为一种协作工具,但现阶段,它已经对人类的创造力和主体性构成了潜在的威胁。

三、“狂野西部”:AI对文化产业的全面冲击

我想谈谈AI时代文化产业所面临的一些更现实的问题。

2023年,索尼世界摄影奖(SonyWorldPhotographyAwards)得主埃尔达格森(BorisEldagsen)拒领奖项,因为他的获奖作品根本不是摄影,而是AI生成的图像,他质问“摄影的本质是否已死”。而2022年,科罗拉多博览会(ColoradoStateFair数字艺术类冠军《太空歌剧院》(TheatreD'operaSpatial)作者则公开曾使用图像生成工具Midjourney进行创作,引起巨大争议。这种价值观的撕裂在文学领域更为尖锐——2024年,《东京都同情塔》获得日本主流文学大奖芥川奖,作者九段理江承认书中有 5% 的内容由AI生成。当AI生成内容在“双盲评审"(peerreview)中瞒过人类评委,我们不得不重新审视这样的质问:AI创作的作品能获得人类的奖项吗?

2024年,“番茄小说断更事件”暴露了平台经济的掠夺性。网文平台番茄小说的合同条款规定作品内容将无偿用于AI训练,引发两万部小说的作者集体断更(中断更新)抗议。③与之形成对比的,是在2023年11月,北京互联网法院的里程碑判决:认定用户通过调整提示词生成的AI图片《春风送来了温柔》享有著作权。这种司法分歧映射全球AI监管困局—美国《纽约时报》(TheNewYorkTimes)诉OpenAI案便聚焦于“合理使用”的边界,日本则允许非感知性数据挖掘(即并非对图像层面进行拼贴修改,而是高维矢量空间的数据挖掘)。在AI时代,如何界定作者身份?版权该如何归属?滥用的界限如何划清?这需要伦理和法律的界定。但具体的权益分配,恐怕还需要案例积累和制度完善。我们应该建立一套公平合理的交易机制,既保护创作者的权益,又为AI技术发展留出空间。

AI对文学产业的影响不容小。一方面,AI确实可以提高创作效率,催生出更多优质内容。以网络文学为例,一些平台已经尝试用AI来辅助写作,填充枝节内容;但另一方面,过度依赖AI,也可能加剧同质化、快餐化的问题。而“AI陪伴"“AI互动”之类的社交应用窃取了大量文学作品中的人物、情节、设定,更是对人类写作的一种消费主义异化。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yzjl20250306.pd原版全文