政策过程中的高校智库:“内部多元主义”视野下的探索与反思

作者: 何宛玲智库(ThinkTank)的概念和实践最初起源于西方。1971年保罗·迪克森(PaulDickson)在《智库》(ThinkTank)一书中将智库定义为“在知识与权力之间、在科学/技术和政策制定之间架起桥梁的中介”[1]。中国对智库的官方定义为“以战略问题和公共政策为主要研究对象,以服务党和政府科学民主依法决策为宗旨的非营利性研究咨询机构”[2]。目前,中国的智库包括党政部门智库、高校和科研院所智库、社会智库等主要类别。本文的主要研究对象为广义上的“高校智库”,包括高校下设的智库类研究机构、高校中活跃于智库工作的院系和学者等—这些院系、机构和学者共同组成了跨学科的智库合作网络。本文将融合比较政治学与高等教育管理学的研究方法,深入剖析高校智库在政策过程中的作用,并在多元主义理论框架下对中美高校智库的运作机制开展比较研究。

一、多元主义理论框架下的智库角色

(一)“内部多元主义”与“外部多元主义”

罗伯特·达尔指出多元主义政体要求基于多党制之上的政治竞争、公开争论和公开反对,包容性以及广泛的选举参与等。3]然而,该理论建立在西方政治发展经验之上,很难机械地用来解释中国的政治生态。郑永年等学者对达尔的多元主义理论进行了批判性修正,创新性地提出了“内部多元主义”的概念[4]。本文将沿用修正后的理论框架开展比较研究。

在美国两党制的“外部多元主义”框架下,民主党与共和党进行外部公开竞争,每个政党代表一部分群体的利益。不同利益团体间相互牵制、相互对抗,开展激烈博弈。然而,两党的政治认同往往与特定群体的阶级、种族、宗教等相绑定,容易加剧不同社会利益群体的直接冲突,两党间的“否决政治”与“对抗式政治”常常造成美国民主政治的僵局。

而在我国的“内部多元主义”框架下,内部竞争取代了外部竞争。在中国社会主义民主政治不断发展的过程中,执政党面向不同利益开放,各类社会群体的外部利益被“内部化”,通过党内民主与社会民主相结合的方式,使不同社会团体的利益在相应的政策过程内部得到表达、竞争和协调,并最终吸纳进决策体制中,促进社会共同利益的形成。

(二)政策过程与智库角色

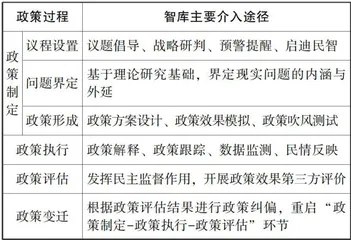

托马斯·戴伊(ThomasR.Dye)认为政策过程包括议程设置、问题界定、政策形成、政策合法化、政策执行和政策评估环节[5]。柏必成等学者指出还应增加“政策变迁”环节[6。在政策过程中,智库可选择不同的节点介入,等待合适的“政策窗口”。在政策过程的各个环节中,智库成果对应议程设置、问题界定与政策形成环节的比例高达 90% 以上,充分反映出智库的核心竞争力集中在政策过程的“头部”[7]

二、“外部多元主义”视角下的美国高校智库建设

(一)两党博弈、“政治极化”与美国智库建设

在美国的“外部多元主义”框架下,不同社会利益群体公开竞争,在党派对抗、不同特殊利益集团的激烈博弈过程中,智库获得了深度介入政治的话语权和影响力。“外部多元主义”促进了“外部思想市场”的迅速发展,思想与知识产品的“商品化”属性也日趋明显。

与此同时,近几十年来,美国的“政治极化”现象日趋显著。共和党和民主党向保守主义和自由主义两个极端方向演变,意识形态和政策立场变得更加对立。美国的“政治极化”催生了更加极化的智库,导致保守主义智库和自由主义智库的进一步对崎;而“智库极化”通过影响和塑造决策者和公众的认知,又进一步加剧“政治极化”和“社会极化”,形成了一种不断强化的“回音室”效应。

一方面,美国智库在资金来源方面深受利益集团和捐赠者团体的牵制,一些智库甚至沦为资本的“说客”,以政策倡导取代了实证研究,或在智库研究中作出“选择性的结论”[8]。智库及其研究产品在无形之中为这场政治斗争提供了新的“弹药”,许多智库成为政治捐款的“中介”,但这种“间接游说”机制恰恰可以摆脱国会对游说公司的监管规则。9]另外,在政党极化加剧时,为迎合保守派或自由派的偏好,提升采纳概率和政策影响力,智库本身也倾向于采取更为极化的研究立场。在党派极化、资本站队的政治生态下,“政治极化”进一步催生了“智库极化”。

另一方面,美国智库在研究议题上的选择不仅反映党派议题,而且可以塑造党派议题。10]极化的智库为政客量身打造了“信息茧房”。美国两党国会议员更倾向于接受与自己意识形态倾向相匹配的政策证据来源,在发言中引用相应的智库来支持自己的政策立场,或者传唤相应的智库在听证会上作证,利用与自己意识形态一致的智库研究成果向选民证明自己的观点[1]因此,“政党政治极化”“资本极化”“智库极化”与“选民极化”相互促进,形成了一种自我封闭的“上升螺旋”,破坏了美国政治体系中实现妥协和合作的必要条件。“对抗政治”与“否决政治”频频出现,“政府停摆”等政治瘫痪现象屡见不鲜,对于美国的民主政治生态造成了深远的影响。

(二)美国高校智库:党派政治的“制衡者”还是“催化剂”?

1.高校智库与保守派智库的“对抗”与“制衡”

传统上,美国高校智库通常倾向于自由主义。根据一项关于美国高校的调查研究,大学教授中民主党人的比例约为 71% ,共和党人的比例约为21% ;自由派的比例约为 52% ,保守派的比例约为29% 。许多教授还是极端的自由主义民主党人,处于大多数其他民主党人的左翼。12]大学教授中自认为是坚定民主党人立场的比例远高于普通民众,而保守派占比则远低于普通民众。从智库研究成果对政策变化的影响来看,传统智库对保守主义政策变化的贡献率是对自由主义政策变化的贡献率的2.85倍,其中保守派的政策倡导型智库起到了重要作用;而高校智库对政策的影响主要基于学术研究,对自由主义政策变化的贡献率是对保守主义政策变化的贡献率的1.47倍[13]。许多美国高校智库与民主党人的传统政治逻辑一脉相承,致力于开展社会公平研究、社会福利与政府干预研究、环境保护研究、城市发展研究、人权研究、少数族裔权利研究、妇女及性别研究,并在国际事务与对外政策领域积极开展国际主义、多边合作、发展中国家援助、国际公共卫生、国际能源合作等研究。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjts20250312.pd原版全文

当然,也有一些美国高校智库试图与传统智库拉开距离,探索寻求“中立”之路。总体而言,美国高校智库的党派政治倾向相比政策倡导型智库还是偏弱一些,“中左型”智库多于“极端型”智库。尽管美国高校智库也在不同程度上受到美国党派政治与“政治极化”的影响,但这些智库的确成为“极端型”智库的有效反击力量。美国学术界正在试图呼唤更为理性的声音,抨击极端派的“反科学精神”和“反智主义”,但这样的努力在美国目前的大环境下似乎只是杯水车薪。事实上,在美国独立智库构筑的庞大政治版图中,美国高校智库仅处于相对边缘化的位置。在美国政治极化成为几乎不可逆转的态势后,寄希望于美国高校智库来削弱极化效应,或许只是美国高校学者遥不可及的理想

2.高校智库的自由主义与保守主义之争

在美国高校智库中,除了传统的自由派高校智库之外,也有少数明确持保守派身份的高校智库。例如,斯坦福大学胡佛研究所作为美国高校智库中的“非主流”和保守派智库中的“主流”,在一定程度上对美国党派政治极化起到了“催化剂”的效果。其他保守派高校智库还包括乔治城大学战略和国际问题研究中心、乔治梅森大学人文研究所以及希尔斯代尔学院、自由大学、鲍勃琼斯大学等宗教大学下设的智库机构。

斯坦福大学胡佛研究所曾在里根竞选总统期间成为保守派的重要支持力量。1980年美国总统大选期间,时任胡佛研究所资深研究员的马丁·安德森帮助里根组建了一个强大的智库专家团队,撰写福利改革、导弹防御等领域的研究报告。14]1981-1988 年间,来自美国右翼智库的近200名成员进入里根政府担任顾问或其他高级职务[15],其中高达55人来自斯坦福大学胡佛研究所[16]。胡佛研究所在里根政府期间出版的《八十年代的美国》丛书,集中反映了保守派对国内外问题的看法,成为里根军事经济政策的重要指南。1998年,共和党候选人乔治·W·布什在准备总统竞选时,同样召集了由胡佛研究所高级研究员威廉·森艾夫斯、研究员约翰·泰勒、研究员康多莉扎·赖斯等组成的一百多名专家团队,为其提供经济、外交、国防政策方面的建议。[17]

然而,斯坦福大学与胡佛研究所之间一直存在着一种“微妙的张力”,甚至多次走向公开对崎。早在1959年,胡佛与时任斯坦福大学校长华莱士·斯特林就曾进行过多次针锋相对的谈判。在胡佛威胁撤回对斯坦福大学巨额资助的情况下,斯坦福大学校长华莱士·斯特林无奈被迫签署协议[18],在斯坦福大学校内给予胡佛研究所一定程度的自主权。1980年,胡佛研究所的多名学者参与到共和党人里根的竞选活动中,斯坦福大学的众多师生对这种明显的党派倾向提出了尖锐批评,将近1600名师生签署了请愿书[19]斯坦福大学与胡佛研究所之间的重重矛盾也最终阻碍了里根图书馆的落成[20]。1985年,斯坦福大学教职工联名撰写报告要求斯坦福大学加大对于胡佛研究所的控制力度,或考虑断绝与胡佛研究所的联系。[21]2003年,斯坦福大学学生团体起草请愿书,要求胡佛研究所修改其使命宣言,或放弃大学经费。22]如今,斯坦福大学胡佛研究所的主要资金仍来源于具有保守派色彩的各大基金会,仅有不到 3% 为斯坦福大学拨付。[23]

三、“内部多元主义”视角下的中国高校智库建设

(一)“内部多元主义”与中国高校智库的历史发展路径

在“内部多元主义”框架下,我国在长时间内实现了可持续的政治体系运转、社会稳定和经济发展。与美国的“外部思想市场”不同,中国“内部思想市场”的知识产品商品化属性相对较低,知识与政治、资本的联系也没有那么紧密,“中国式共识民主”恰恰为中国智库建设营造了相对良好的政治生态与健康的社会氛围。中国不同类型的智库主要为相互补充、相互支撑、分工协作的关系,而并未形成明显的“对抗”关系,也未形成保守主义与自由主义的“两极化”现象。在一定程度上,中国的智库等诸多社会团体在“内部多元主义”框架下起到了防止中国政治走向“极化”和“极端化”的作用。中国高校智库的形成与发展过程与中国“内部多元主义”的制度化发展进程基本上也是一致的伴随着中国的改革浪潮,中国高校智库经历了萌芽、遇阻、重生和发展等历史阶段。

新中国成立后,组建了主要以“苏联体制”为范本的中国科学院和中国社会科学院,集中建设兼具教学、科研与智库功能的综合体。1963年,因外交局势所需,党和国家领导人指示组建一批智库机构来研究国际事务,解决新政府对外交往经验缺乏的问题。但是,这个阶段高校智库所发挥的作用仍然非常有限,党政部门内部的研究机构在政策过程中占据着主导作用。在新中国刚成立不久的特殊时期,官方智库机构的身份能够使其获得充分的重视,在短期内产出了具有可操作性的大量成果。但此时智库的架构与研究功能较为单一,“参谋者”和“决策者”的界限还不够清晰。

党的十一届三中全会后,大量的知识分子被邀请进人国家党政部门参与政策研究。在1984年“莫干山会议”上,张维迎、周其仁等中青年学者提出了许多具有前瞻性的看法,被称作“经济改革思想史的开创性事件”[24]。1986年,时任国务院副总理万里同志发表了《决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题》讲话。20世纪80年代,武汉大学国际法研究所、对外经济贸易大学国际贸易问题研究所、同济大学中国战略研究院、西北大学经济研究所等诸多高校智库纷纷成立。

20世纪90年代中后期,高校智库开始走向建制化——北京大学中国经济研究中心、南开大学亚太经济合作组织研究中心、清华大学国情研究中心、复旦大学中国经济研究中心等一批有影响力的高校智库逐步发展壮大。

党的十五大后,中国的“内部多元主义”框架进入制度化发展的阶段,为高校智库的生长提供了良好的政治环境。党的十五大报告提出“逐步形成深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智的决策机制”;党的十六大报告提出“推进决策科学化民主化、完善专家咨询制度,实行决策的论证制和责任制,防止决策的随意性”;党的十七大报告提出“完善决策信息和智力支持系统”;党的十八大报告提出“科学决策、民主决策、依法决策,发挥思想库作用”;党的十九大报告提出“加快构建中国特色哲学社会科学,加强中国特色新型智库建设”。2014年,中央全面深化改革领导小组第六次会议审议通过《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,成为引领中国智库建设的纲领性文件,标志着中国智库进入了一个加速发展的新时期。同年,教育部印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》。如今,我国在民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等各方面搭建平台、广开言路、畅通渠道,实际上是“内部多元主义”发展到相对成熟水平的一种集中体现,为智库的生存与发展提供了制度化的保障,使开门问策、集思广益、群策群力成为国家政治生活和社会生活的常态。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjts20250312.pd原版全文