京津冀职业教育市域产教联合体多元主体合作研究

作者: 孙翠香 徐安琪[作者简介](1975-),女,山东德州人,,教授,博士生导师;(2001-),女,山东德州人,在读硕士。

[基金项目]本文系2024年度国家社会科学基金教育学一般项目“职业教育市域产教联合体运行逻辑与监测评估机制研究”的阶段性研究成果。(项目编号:BJA240162,项目主持人:)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)12-0014-08

市域产教联合体作为推进产教深度融合的新机制,肩负着人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展的战略使命,对推动区域经济与职业教育的协同共生具有重要意义。近年来,国家通过一系列政策不断强化市域产教联合体的制度设计,明确要求通过多主体协同破解产教脱节难题。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制”。2023年10月,教育部办公厅公布首批28家国家级市域产教联合体名单,要求联合体内各主体通过整合区域内的资源等措施,有效促进区域教育链与产业链精准对接。2024年10月,教育部办公厅印发《关于加强市域产教联合体建设的通知》,提出要进一步深化多主体间的协同合作,以资源整合提升人才培养质量。这些政策都从不同维度凸显了市域产教联合体内多元主体协同合作的核心地位与发展目标。京津冀作为我国区域协调发展战略的核心地区之一,在构建国家现代化经济体系中具有战略性地位。2023年5月,工信部会同国家发展改革委、科技部等有关部门以及京津冀三地政府共同编制了《京津冀产业协同发展实施方案》,明确到2025年,京津冀地区要形成更加清晰的产业分工定位,推动产业链创新链深度融合,培育形成一批竞争力强的先进制造业集群和优势产业链,全面提高区域产业协同发展水平。在此背景下,京津冀产业转型升级对高素质技术技能人才的需求急剧增长,由此,市域产教联合体建设成效将直接影响区域经济竞争力的提升。然而,当前市域产教联合体建设过程中仍存在产教协同机制不完善、管理运行制度不成熟等问题,亟待系统性优化[1]。基于此,本文通过对京津冀地区25所高职院校的年度质量报告进行质性文本研究,深入探析京津冀地区市域产教联合体各参与主体的合作现状,并提出针对性的改进策略,为京津冀地区市域产教联合体建设及区域经济高质量发展提供一定的参考。

一、研究设计与实施

(一)研究对象

本研究以京津冀地区入选国家级市域产教联合体建设的25所高职院校2023年度职业教育质量年报(以下简称《年报》)为研究对象,样本院校空间分布为北京市8所、天津市4所、河北省13所。本研究选取《年报》作为研究对象,主要基于三重考量:从文本的权威性来看,上述《年报》均来源于各高职院校官方网站或通过院校公开渠道获取,是按照教育部的要求发布并报送的规范性文件,能够为本研究提供可靠的数据支撑;从内容适切性来看,《年报》系统呈现了产教融合机制、服务区域经济成效等核心观测指标,与研究主题高度契合;从区域代表性来看,京津冀作为国家“十四五”规划确立的现代化首都经济圈,承载着先进制造业集群、自由贸易试验区与产业转型升级示范区等国家级战略使命,其市域产教联合体的实践经验具有显著的示范价值与区域辐射效应。

(二)研究方法

Nvivo软件是美国QSR公司开发的一款对非数据资料进行处理的、功能强大的质性分析软件,其核心功能在于通过系统化编码技术,对文本、访谈记录、视频等多元资料进行分类整理,辅助研究者提炼共性规律[2]。本文利用Nvi-vo软件,采用编码分析方法,通过建立4个父节点、14个子节点,将《年报》文本内容进行手动编码,根据编码结果深人分析联合体建设中各主体参与合作的现状。

(三)研究过程

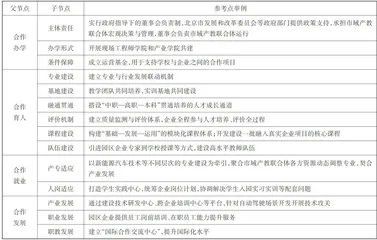

首先,本文通过筛选、整理与归纳京津冀25所高职院校《年报》中有关市域产教联合体的相关内容,建立文本数据库;其次,利用NVi-vol4软件的“词云”功能对文本进行词频分析,通过呈现《年报》中的高频词汇研究各主体在联合体建设中重点关注的内容;最后,在对《年报》文本进行词频分析的基础上,借助Nvivo14质性分析软件对文本数据库进行手动编码,经过对文本内容的反复归纳、总结与抽象化命名后,得出合作办学、合作育人、合作就业、合作发展4个父节点。通过对4个父节点进行文本回溯,深人分析文本下的每一语句的意旨并匹配与之相对应的子节点,最终生成14个子节点和202个参考点,相应编码结果与内涵阐述见下页表1。

1.词汇云分析。为梳理多元主体在市域产教联合体建设中的关注重点,本文借助Nvivo14软件对《年报》进行了词频分析。选择词汇长度为2、以同义词为分组方式生成词汇云,词汇云中字体大小决定了词汇出现的频率。生成的词汇云图显示:“联合体”"技术""产业"“学院""产教"等词出现的频率较高,位居前列。此外,“创新”“人才”“培养”“企业”“合作”等其他高频词的出现,反映出人才培养、技术创新、校企合作等方面是市域产教联合体多元主体合作的重点内容。

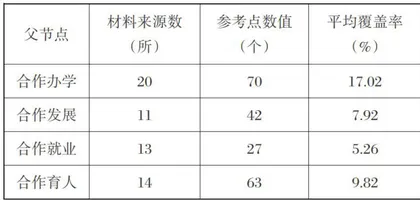

2.编码分析。在京津冀地区市域产教联合体建设过程中,各主体间的合作维度呈现梯度化特征。“合作办学"维度以70个参考点居于首位,表明该维度是市域产教联合体建设的主要着力点;虽然“合作育人”维度与“合作发展"维度的平均覆盖率低于“合作办学"维度,但这也说明合作育人、合作发展在市域产教联合体建设过程中受到重视。值得注意的是,“合作就业"维度在四维父节点中参考点数最低、平均覆盖率占比最小,反映出市域产教联合体内各主体间在这一维度上的合作不够紧密。具体父节点编码情况见表2。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzx20250602.pd原版全文

二、京津冀职业教育市域产教联合体多元主体合作内容分析

(一)合作办学:多元主体协同合作的制度性基础

在市域产教联合体中,合作办学是主体间协同的制度性基础,通过明确的制度设计与责任分工,为多元主体合作提供基础性保障;也就是说,市域产教联合体以区域产业规划为导向,通过有效整合区域内的资源,在一定的财税、经费等条件保障下,实行多主体、多形式的合作办学,从而促进市域产教联合体的稳定运行和高效发展。通过进一步分析发现,多元主体在主体责任、办学形式和条件保障三个方面的合作实践水平具有显著性差异。具体而言,办学形式的参考点数值与平均覆盖率最高,主体责任的参考点数值与平均覆盖率次之,条件保障维度数据最低(如表3所示)。从“办学形式"维度来看,各主体通力合作,利用多样性的办学模式建立了初步的合作关系,京津冀地区多数市域产教联合体通过差异化办学模式,实现了产教资源的初步整合,为区域教育链与产业链的协同发展发挥了较好的示范作用。从“主体责任”维度来看,科学且明确地划分主体责任不仅可以提高多元主体合作办学的运行效率,还是破解多元主体利益分歧等问题的关键所在。通过对文本的分析,25所高职院校中有12所提到在市域产教联合体建设中明确主体责任。从“条件保障"维度来看,充足的经费支持、针对性的财税激励政策和就业激励政策等构成了激励多元主体高质量办学的“铁三角”保障机制。例如,稳定的经费支出能够通过有效实现资源整合,提高各主体参与办学的积极性;针对性的财税激励政策可以通过降低企业成本,激发其参与合作办学的内生动力;精准的就业政策通过为人才提供就业支持,可以实现人才输送与岗位需求的适配。但是,通过对《年报》的分析发现,这种条件保障体现得并不明显,仅有5所高职院校明确了在市域产教联合体建设过程中存在相关实践。

(二)合作育人:区域经济可持续发展的核心支撑

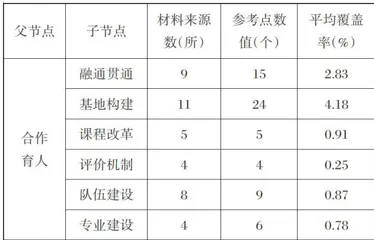

人才培养作为市域产教联合体运行的核心要素,其质量和效率不仅是市域产教联合体内多元主体合作的重要内容,也为推动区域经济的可持续发展提供了坚实支撑。表4的编码结果显示,京津冀地区市域产教联合体各主体在合作育人实践中的参考点数值和平均覆盖率具有显著性差异:基地构建 (24;4.18% 与融通贯通 (15;2.83% )维度的实践成果较为突出,而评价机制( (4;0.25% )、课程改革 (5;0.91% )、队伍建设 (9;0.87% )、专业建设 (6;0.78% 维度则暴露出明显的实践短板。

“基地构建"维度在市域产教联合体多元主体合作育人过程中具有重要的意义。合作育人的价值意蕴在于“合"而“育”,而“育"强调精准性和指向性。在市域产教联合体建设中,育人不仅要注重理论传授与技能培养,更需依托实践基地建设,实现实习实践与岗位的精准对接。实证分析表明,京津冀地区市域产教联合体在基地构建层面已形成可复制的实践范式。例如,保定职业技术学院在2002年获批省级“互联网 + 乡村振兴高水平专业化产教融合实训基地”;秦皇岛职业技术学院以汽车零部件制造为核心,充分发挥学院智能制造专业群的人才培养作用,建设产教融合实训基地。

在合作育人实践中,“融通贯通”的核心内涵包括“贯通培养”与“联招共培”双重实现路径。从院校层面来看,高职院校与本科院校通过分段培养等模式,拓宽学习者高层次教育通道,搭建起人才成长的“立交桥”。从企业维度来看,企业依据自身需求与岗位标准制订人才培养方案,通过联合招生、订单培养以及现场工程师等培养模式,打通产学研用的协同链条,构建起“招生一培养一就业”全链条协同机制,为企业发展提供坚实的人才支撑[3]。

职业教育是与经济发展联系最为密切的教育类型,其培养的技术技能型人才直接面向产业需求端,因此在产业供给侧结构性改革的背景下,优化人才供给端尤为迫切[4。在市域产教联合体建设过程中,多元主体合作育人的质量不仅需要基地建设的载体支撑和融通贯通的制度保障,更需依托专业建设、课程改革等育人过程的系统性建设与优化来提供保障。但通过分析文本及编码结果可以发现,京津冀地区市域产教联合体在合作育人环节存在明显的不足,如"评价机制"方面,参考点数值仅4个,平均覆盖率为 0.25% ;“队伍建设”参考点数值与平均覆盖率失衡,多处于教师团队初步建设阶段;“课程改革”作为理论与实践融合的重要途径,在样本《年报》中很少被提及,参考点和平均覆盖率仅为 5,0.91% ;“专业建设”作为协同育人的重要内容仅在4所高职院校的《年报》中有所提及,在实践中也存在明显短板。

(三)合作就业:人才供需精准适配的检验标尺

“合作就业"机制作为推动区域经济高质量发展的关键环节,是检验区域人才供需适配度的重要标尺。相较于普通教育,职业教育作为连接个体发展与社会需求的枢纽,更侧重个体的技能培养和就业准备。该功能需以人才的就业适配性为最终检验标准,高就业匹配度能够提高区域职业教育服务经济发展的水平,有效避免资源浪费。实现人才供需的精准适配本质上依赖于市域产教联合体生态中产业需求、专业供给和就业匹配三者间的动态联动。但从“合作就业"这一维度来看,其参考点数值和平均覆盖率在四个父节点中占比最低,分别为27,5.26% ,产专适应(分别为 18,4.36% )人岗适应(分别为 9,1.06% )两个子节点的数据均有待提升。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzx20250602.pd原版全文