提炼课文说理模式 助力“思辨性表达”写作

作者: 郭懿中图分类号:G633.33 文献标识码:A 文章编号:1003-3963(2025)05-0037-03

《普通高中语文课程标准》中指出:“学会以多种形式表达和交流自己对自然、社会与人生的感受和思考。”“学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。”这些提示语文教育工作者应重视议论说理文的写作训练。如何有效推进说理文的教学也成为教师需要深思的问题。在教材中,编写者精挑细选的课文蕴含了丰富广博的思想内容,从写作技法上看这些文章也颇为精妙,我们可以对其进行拆解分析,提炼说理架构,帮助学生从模仿走向生成。

《以工匠精神雕琢时代品质》一文原发表于《人民日报》,经修改后编入高中语文必修上册第二单元。正如课后学习提示所注:“这篇新闻评论结合时代特点深入阐述了工匠精神的内涵,点明了其当代价值,呼呼每个人在自己的工作中努力践行,具有很强的现实意义。”这篇文章具有极强的典型性和示范性,值得学习和效仿。

一、说理架构

(一)提出论点 针对具体现实

作者开篇关联现实,明确指出“更加注重精细品质和独特体验”的时代特征。接着借用一位企业家的话为佐证,进而提出本文的中心论点:要重视工匠精神。因为“只有像手工匠人一样雕琢技艺、打造产品,企业才有金字招牌,产品才能经受住用户最挑剔眼光的检验。”

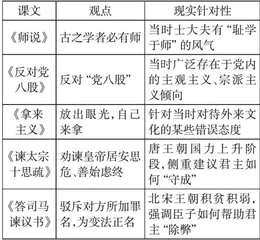

在这段中值得关注的是立论的现实针对性。行文切忌高喊口号、空发议论,只有那些针对具体情境、具体问题而形成的文章才有价值、有意义。教材中不乏这样的写作范例,如表1所示:

上述经典文章之所以历久弥新,文章具有的强烈针对性是一个重要原因。新课标将学习的内容划分为18个任务群,其中之一便是“思辨性阅读与表达”。这个任务群的学习目标为:“学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。”“围绕感兴趣的话题开展讨论和辩论,能理性、有条理地表达自己的观点,平等商讨,有针对性、有风度、有礼貌地进行辩驳。”旗帜鲜明地强调了针对性的重要性。只有关注现实情境中的真实问题,并围绕其进行有针对性的分析和阐释,才有可能实现思维的深入,以至深刻。

(二)界定概念 确立说理起点

在提出中心论点后,作者在文章的第2自然段界定了新时代“工匠”的具体内涵:“今天的‘匠’,已经成为心思巧妙、技艺精湛、造诣高深的代名词。”要想实现有效说理,阐明概念的具体内涵是必不可少的。

概念是人类在认识过程中形成的对事物共同本质特点的抽象和概括;而内涵指的是概念所反映的事物的本质属性的总和。换句话说,内涵是概念“质”的方面,揭示了概念所代表的事物的内在特性和本质。

值得关注的是,在某些情况下,同一个概念所表示的具体内涵可能并不相同。正如文中所写,《说文解字》中的“匠”字本为木工之意,但随着时代的进步,这样的内涵已经不能满足时代的发展需求了。如果作者和读者对同一概念内涵的理解存在偏差,那必然会造成误解,不利于有效说理的推进。

因此,在进行说理论证时应首先对概念的具体内涵进行阐释说明,将作者和读者的认知统一到同一层面,避免出现歧义和误解。

(三)虚拟论敌 深化意义阐述

在课文第3自然段中,作者进一步探讨“工匠精神”的意义。采用了引入虚拟论敌的方法,在驳斥错误观点中凸显“工匠精神”的意义。

高中语文选择性必修上册第四单元“逻辑的力量”中有如下表述:

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为“虚拟论敌”。…简单说来“虚拟论敌”就是假设存在的一个反驳者,通过它可能的质疑,补足我们说理时的漏洞,让说理更为完备。

为了证明“工匠精神”的意义,作者写道:“工匠精神从来都不是什么雕虫小技,而是一种改变世界的现实力量。”针对社会上存在的贬低“工匠精神”的现象,作者集中火力,批驳了将其视为“雕虫小技”的典型错误论断。通过树立批驳的靶子,在对比中凸显“工匠精神”“改变世界的现实力量”的重大意义。接下来,作者用同样的方法驳斥了将“坚守工匠精神”视为“把‘拜手工教’推上神坛”“鼓励离群索居、‘躲进小楼成一统'”等错误观点,肯定了坚持“工匠精神”对个人、对国家、对时代的价值。

由于不同人对同一社会现象可能持有不同的看法,因此,需要在说理的过程中将不同观点之间的差异呈现出来,在强烈而鲜明的对比中强化论证效果。

(四)由表及里 探究深层本质

作者在文章第4自然段将探讨转向深入,分析了“工匠精神”蕴含的价值观念:“工匠精神中所深藏的,有格物致知、真心诚意的生命哲学,也有技进乎道、超然达观的人生信念。”正是由于社会主义核心价值观的支撑才让“工匠精神”得以外显,成为现实。

新课标特别注重学生思维的发展与提升,要“通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造性思维的发展。”而由表及里的方式是实现认识深化的必经之路。在《社会历史的决定性基础》一文中,恩格斯写道:“我们把经济基础看作归根到底制约着历史发展的东西。”恩格斯的这一观点并非凭空而来,而是在厘清了当时社会中存在的种种思想混乱,抓住其核心本质特征而得出的。又如,《实践是检验真理的唯一标准》是基于翔实的分析、严谨的逻辑而作出的正确判断。

因此,拨开层层迷雾才能探寻到本质,从而总结出具有普遍适用性的规律,更好地实现说理。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yszy20250513.pd原版全文

(五)读者意识 扩大价值作用

在文章的最后总结部分,作者将“工匠精神”统摄到时代精神之下,指出“工匠精神”是时代精神的具体表现,对个人、企业、社会、国家都具有重大意义,使论述全面而深化。

高中语文必修上册第六单元的写作提示告诉我们写议论文时要有读者意识,要“根据读者的情况选择内容、调整表达方法。”作者写道:“一个时代有一个时代的气质,我们的时代将以怎样的面貌书写,取决于我们每个人的表现。”作为在报纸上公开发表的文章,作者对于工匠精神的阐释绝非针对某些特定群体,其读者应该是全体劳动者。只有全体劳动者积极践行“工匠精神”,社会、国家的面貌才能焕然一新。因此,作者才在行文的最后特别提到了“每个人”,号召每一位读者领悟“工匠精神”的内涵,并在日常生活中积极落实。

总结起来发现课文采用的说理架构如下:

步骤一:提出观点

针对具体现实提出观点;界定概念确立说理起点。步骤二:丰富论证

虚拟论敌深化意义阐述。步骤三:总结提升

由表及里探究深层本质;读者意识扩大价值作用。

二、写作实践

(一)文题呈现

阅读下面的材料,根据要求写作。

生活在世上,人们必须获取各种信息,才能理解这个世界。那么,人们获取的信息越多,是否就能更好地理解世界呢?

这引发了你怎样的联想和思考?请结合生活经验,写一篇文章谈谈看法。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(二)题目分析

这道作文题属于开放性作文题。通过对材料的分析,可以得到如下信息:

首先,明确手段和目的。材料第一句给出了写作的背景,即认识世界的方法,手段为“获取信息”,目的为“理解世界”。引导学生关注具体的生活情境,思考个人的成长路径。

其次,辨析逻辑关系。在材料第二句中提出了一个开放性问题,要求写作者阐明在认识世界的过程中,信息的多少与认识世界的深浅程度之间的关系。可以选择正相关的立意,也可以从负相关的角度思考。但需要引起特别注意的是,在行文中作者需要说明何为真正的“理解世界”,而信息的“多”又有哪些具体内涵。

(三)作文范文解析

纷繁之中寻真谛

21世纪,信息飞速演替,信息量级也层层提升。在这样一个信息泛滥的时代,理解世界早已不由“获取信息的多少”决定。接受过量信息而不加以选择,必然扭曲对世界的认知。因此,唯有在纷繁信息之中锚准正确价值观,才可在信息汪洋中遨游。(关联具体生活情境,开门见山直陈观点)

我们首先需要明确的是,多不等于对,不等于全面,更不等于有用。接受了错误的信息只会将我们引入歧途,源源不断的片面信息把我们变成偏执狂,无用信息的输入只会造就“两脚书橱”。(比较近似概念的内涵差异,为后文说理准备)

诚然,信息是现代人认识世界的必要之物。若与信息隔绝便与这个信息时代隔绝,终成井底之蛙,难以理解世界。为了深入了解世界,还需要广泛大量的信息支撑,才不至于一叶障目。然而,获取信息越多,难道就能更深刻地理解世界吗?当然不是。如果真如此,那么世界上最能理解世界的人应当是ChatGPT这一强大的人工智能了。但他显然没有做到“理解世界”。由于对信息的全面容纳,它将网络大量的虚假信息、歧视与恐怖发言也内化于语言,轻易询问,它便能化作谣言传播者、种族歧视者与反社会分子,若人人都这样处理纷繁的信息,那么信息时代只会转变为恶意的汪洋。(树立批驳靶子,通过归谬法驳斥相反观点)

因此,获取信息越多并不代表更好地理解世界。我们应该锚定正确价值观,于纷繁之中寻得理解世界的真谛,其关键之处就在于筛选的能力。(探究核心,能否更好地理解世界其关键在于是否具备筛选信息的能力)

当今世界局势动荡,各方势力暗流涌动:是坚守单边主义,还是维护共贏理念?是实行贸易保护主义,还是拥抱经济全球化大势?是以本国利益为上,还是践行人道主义?各种风向使人心不安,此时唯有坚持正确义利观,坚持和平、开放、互利共赢理念,才能推动世界进步,才可谓“理解了世界”。筛选那些具有大局观、义利观的信息,才不致陷入国际局势的阴霾,方可坚守价值,寻得人类命运的真谛。(结合实际,阐释筛选信息能力的重要意义)

我们每个青年都是未来世界的主人。信息本身并无好坏之分,但全盘接收过量信息,只会将信息变为淹没自我的泥潭。只有筛去混浊的泥沙,留下清澈的河水,才能享受在清明的世界中畅游之乐。而这筛选,即为正确价值观;这清水,才是理解世界所需的真谛。(回扣读者身份,总结提升)

总之,以语文教材中的课文《以工匠精神雕琢时代品质》为例,遵循其合理架构,在仿写中可以有效提升学生议论说理的逻辑性和规范性。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:4,32,52.

[2]普通高中教科书语文(选择性必修上册)[M]北京:人民教育出版社,2019:19,98,107.

[3]王玮琦,王骁.工匠精神视域下职业技术师范教育中国传统文化课程探索[J]河北职业教育,2022(3):54.

【基金项目:本文系重庆市教育科学“十四五”规划2024年度一般课题“基于学习任务群的高中写作课程开发与实施研究”阶段性研究成果,立项编号为K24YG1390163】

作者简介:郭懿(1988一),男,重庆市第一中学二级教师,主研方向为中学语文教学。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:yszy20250513.pd原版全文