整本书阅读视域下的语法教学探究

作者: 张斌 苏维骥 李伦军一、引言

语法是语言的组织规律,它赋予语言以结构系统(章振邦,2003),也支撑着整个英语语言学习的框架构建。关于语法教学,《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)建议不宜直接讲解语法规则,而应提供一些语言素材与例子,引导学生观察语言形式与意义的区别,发现语言的规则,并鼓励学生在一定语境下尝试运用(中华人民共和国教育部,2020)。然而,受传统语法教学“重规则、轻语境,重操练、轻运用”弊病的影响,当前许多学生仍难以有效掌握并灵活运用语法,部分学生甚至“谈语法色变”。笔者认为,当下亟须探索和创新教学方法,激发学生对语法学习的兴趣和积极性,从而切实提高语法教学的实效性。

二、整本书阅读视域下语法教学的优势

语文学科较早提出整本书阅读的概念。《义务教育语文课程标准(2011年版)》在“关于阅读教学”部分指出,学生要读好书,读整本的书(中华人民共和国教育部,2012),丰富自己的精神世界。张金秀(2019)指出,根据学生语言能力及认知能力的不同,英语整本书阅读可以是10页以内、50词左右的绘本阅读,也可以是上百页、长达3万词左右的英文文学名著。《课标》亦提出开展英文文学名著欣赏及开设相关适宜校本课程的建议(中华人民共和国教育部,2020),为英语整本书阅读教学提供了契机。根据知网检索,以“整本书阅读”为关键词的论文最早收录于2006年,相关研究数量呈现逐年增长态势,但尚未有学者深入开展语法教学与整本书阅读相结合的实践研究。

整本书阅读视域下的语法教学具有诸多优势,值得深入探讨与挖掘。第一,由于语法知识自然嵌入整本书之中,通过阅读完整作品,学生得以在真实的语言环境中接触和学习语法结构,从而减少机械输入的可能性。第二,整本书阅读是开启语法文化内涵深度理解的关键。文学作品作为特定文化背景下的智慧结晶,其语法运用自然承载着文化印记。第三,经典作品中的语法结构选择往往是深思熟虑的艺术决策。在整本书阅读过程中,教师应引导学生深入分析作者为何在特定的情境下选择特定的语法结构,以及这些选择如何微妙而深刻地影响文本的整体意义、情节走向和艺术效果。这不仅助于激发学生的批判性思维,还能提升他们的审美情趣和文学素养,为终身学习和个人发展奠定坚实基础。

三、整本书阅读视域下语法教学实施路径

《课标》倡导以语言运用为导向的“形式—意义—使用”三维动态语法观,提出学习语法的最终目的是在语境中有效地运用语法知识来理解和表达意义(中华人民共和国教育部,2020),该论述主要基于学者 Larsen-Freeman的三维语法框架。该框架中,“形式”指词法、句法形式等语言单位;“意义”指剥离语境的语言形式的本身意义,一般从词典中可以查到;“使用”指人们在语境中运用语言达到的社交意图(Larsen-Freeman,2005)。

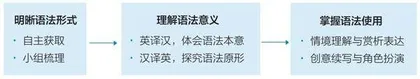

基于上述观点,笔者将整本书阅读视域下语法教学分为“明晰语法形式”“理解语法意义”“掌握语法使用”三个关键步骤(见图1)。

具言之,在明晰语法形式阶段,学生自主分成若干学习小组,精读选定章节,先独立找出其中特定的语法现象并进行标注,再开展小组内合作,按照语法规则将收集的语法形式分类整理成表格,以建构初步的语法形式框架。此阶段任务主要在课前自主完成。

在理解语法意义阶段,师生围绕翻译活动展开双向探究。一方面,教师选取包含目标语法的典型英文段落或句子,学生独立完成英译汉练习。通过对比和分析译文差异,学生能够深刻感受英文语法转化为汉语表达时在“达意”上的微妙变化。另一方面,教师组织学生开展汉译英活动,学生依据已有的语法图示对同一译文进行独立回译。在这一过程中,学生需要思考如何运用恰当的语法形式将汉语意思准确地还原为英语,从而体会到语法形式与意义之间的紧密联系,从正反两个方向加深对语法意义的理解,如同在语法意义的迷宫中找到两条相互印证的路径。

同样,在语法使用阶段,师生重点聚焦语法在文学作品中的功能性应用。通过课堂讨论,教师引导学生深入剖析经典文学作品选段,探究语法如何塑造人物形象、推动情节发展。在充分理解语法功能的基础上,教师引导学生完成创意续写和角色扮演等实践活动,跨越从理论学习到实际应用的桥梁。

四、案例分析

《傲慢与偏见》创作于19世纪初期,小说语言风格带有当时文学与社交语言的显著特征,其中虚拟语气的运用尤为突出。下面笔者将依托校本课程教学实践,融合三维动态语法观,具体探讨《傲慢与偏见》整本书阅读视角下虚拟语气的教学实施路径。

1. 明晰语法形式

(1)标记与梳理

在标注语法形式前,学生独立查阅工具书以明确虚拟语气的各种形式。在课前阅读过程中,学生自主标记出含有虚拟语气的句子。为了便于后续的分类和整理,可以用不同颜色的笔或者符号来标记不同类型的虚拟语气句子。例如,用红色标记if引导的非真实条件句;用蓝色标记带有wish或would rather的句子;对于难以理解或者存在疑问的部分,使用波浪线等进行标记。

(2)阐释与分析

自主阅读后,学生就小说章节中的虚拟语气现象在小组内进行展示和分享,向组内其他成员描述虚拟语气的使用特点、在文本中的具体位置以及自己的理解等。在此过程中,小组成员需认真聆听,并作必要的补充和提问。对于有疑问的语法现象,学生可积极寻求教师的帮助,或利用网络、工具书等进行查阅和学习。

(3)汇总与分类

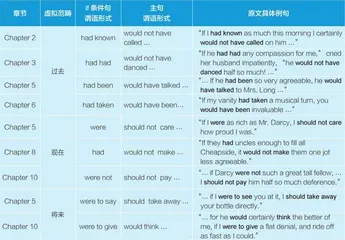

在充分讨论后,各组组长根据虚拟语气规则和组内成员提供的语法素材,整理形成分类表格(见表1),并以海报的形式供组间相互学习,使全班学生对小说中虚拟语气的使用有整体且直观的感受,为进一步理解虚拟语气在表达意义、语气、逻辑关系等方面的特点和共性做好准备。在此阶段,教师应给予学生充分的自主发挥的空间。

表1. 《傲慢与偏见》第1—10 章if 虚拟语气梳理(部分)

2. 理解语法意义

(1)英译汉,体会语法本意

翻译的过程是正确理解原文和创造性地用另一种语言再现原文的过程(张培基,2009)。《课标》虽未有对“译”作出明确规定,但半开放式的翻译题型在部分地区的考试中有所涉及,以考查学生对语法和词汇的掌握。在英译汉过程中,学生需要依据所学语法知识,剖析英文,并将其转化成符合汉语习惯的表达。

[例1 ]

原文:Had she merely dined with him, she might only have discovered whether he had a good appetite. (Chapter 6)

学生A的翻译:要是她仅仅和他吃过饭,她可能仅仅会发现他是否胃口好。

学生B的翻译:倘若她只是与他共进过餐,那她或许只能了解到他是否食欲不错。

学生C的翻译:如果她仅仅是和他吃过饭而已,她也许只能弄清楚他胃口好不好。

例1选自《傲慢与偏见》第六章,夏洛特假设简只是和彬格莱吃了饭的情况。从句中省略了if,并部分倒装。学生A较为直接地按照原文语序和词汇进行翻译,保留了原文的逻辑结构,如“要是”的转折关系清晰明确,便于读者理解句子的基本含义。学生B使用了“倘若”等较为书面化的词汇,使译文风格更显正式。学生C在词汇处理上有自己的特色,如使用“而已”,为句子增添了口语化的语气,使译文生动活泼。在充分理解虚拟语气表意功能基础上,三位学生都能用自己的方式译出虚拟语气。

(2)汉译英,探究语法原形

所谓回译,就是对译文进行再次翻译,把自己或别人的译文翻回原文,以检验译文的准确性(贺显斌,2002)。作为翻译的重要组成部分,回译在一线教学中使用较多,特别是对教材译文的回译,能有效促进学生对英文文本的理解和吸收。教师在肯定学生翻译的同时,需针对性地挑选译文,与学生共同探讨,引导他们将自己的回译结果与原文语法结构和用词进行对比,从而发现问题、纠正错误。

[例2 ]

参考译文:他心里正经在想,假若不是因为她有几个低贱的亲戚,他还真有点危险了。

原文:He really believed, that were it not for the inferiority of her connections, he should be in some danger. (Chapter 10)

学生A的翻译:He truly thought that if it weren’t for the lowness of her social connections, he might be dangerous.

学生B的翻译:He actually decided that had it not been for her poor relatives, he could have been in some danger.

学生C的翻译:He indeed believed that were it not for the lowliness of her social ties, he would probably be in danger.

例2使用的原文为省略了if的虚拟语气倒装句,正常语序应为“If it were not for the inferiority of her connections, he should be in some danger.”。从句采用“if +主语+过去式(were)”结构, 表示与现在事实不符的假设条件,即假设不存在伊丽莎白社会关系方面的劣势(但实际上是存在的);主句用“should +动词原形”表示在这种假设条件下达西先生认为自己可能会面临的情况。在对参考译文进行回译中,三位学生均能根据自己的语法理解程度进行虚拟语气表达。其中,学生A使用“if it weren’t for ... might be”合理表达可能性问题,但有语义偏离之嫌,he might be dangerous(他可能成为危险人物)歪曲原意,而原文实际是指他陷入情感风险。学生B在时态方面可能要再斟酌,如could have been(本可能发生)表过去虚拟,但原文是现在虚拟(他当下仍受威胁),用词上poor relatives可能窄化connections(社会关系)。学生C的改进空间可能是lowliness稍显抽象。张培基(2009)提出,当译者在理解的时候,他已自觉或不自觉地在挑选表达手段;当译者在表达的时候,他又进一步加深了理解。学生在实际操作与对比分析中主动探索和发现语法的奥秘,从而能更深刻、更全面地理解相应语法知识,提高语言运用和翻译能力。此外,适当“犯错误”有助于学生加深对相应语法形式及其意义的印象,为后续创造环节筑牢基础。

3. 掌握语法使用

(1)情境理解与赏析表达

小说作者对特定语法结构的运用是塑造人物形象与构建情节的有力手段。课堂深度问答能引导学生对此进行批判性思考,进而分析语法结构在特定语境中的使用时机和意图(Larsen-Freeman,2005)。教学片段如下: