聚焦中小学生文化意识提升的中华文化故事教学策略探究

作者: 张秀玲一、引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)指出,文化意识的培育有助于学生增强家国情怀和人类命运共同体意识,涵养品格,提升文明素养和社会责任感(中华人民共和国教育部,2022)。在英语教学中融入中华文化故事,不仅能够帮助中小学生加深对中华文化的理解,增强文化认同感和民族自豪感,还能提升跨文化交际能力,促进文化意识的有效培育。这是在基础外语教育层面弘扬中华文化的重要尝试,为未来推动中华文化走向世界奠定了基础。为此,中小学英语教师应充分挖掘中华文化故事的教育价值,将其与英语语言教学有机结合,通过中华文化故事教学提升学生的综合语言运用能力,拓展他们的文化视野,促使他们增强对中华文化的认同感与自豪感,进一步坚定文化自信,为传承与弘扬中华文化奠定基础。

在当前中小学英语教学中,教师对于中华文化故事的开发和利用仍显不足,教学方法较为单一,实践活动和互动体验相对匮乏(钱红兰,2024)。同时,聚焦于中小学英语故事教学路径系统的系统化探索目前也相对较少。为解决上述问题,本文拟从资源开发、教学创新、课程整合和实践拓展四个维度出发,探索通过中华文化故事教学提升中小学生文化意识的具体策略。

二、中华文化故事教学策略探究

1. 资源开发:依据教学需要建设“一体两翼”中华文化故事库

在资源开发方面, 目前中小学英语教学中华文化类课程资源仍有待进一步开发,中华文化内容篇目较少,且形式相对零散,难以有效培育学生的中华文化素养。对此,教师可根据学生的年龄特点和认知规律,建设“一体两翼”中华文化故事库。“一体”指建设故事库的原则;“两翼”指教材内资源与教材外资源。具体而言,中华文化故事库资源基于教材但不局限于教材,教师可在统一原则的指导下自主选编、创编中华文化故事,对故事资源进行由浅入深、由易到难的结构化编排,系统构建中华文化故事库。在故事库建设过程中,应遵循思想性、实用性和多样性原则,确保资源能够有效服务于学生的英语语言学习与文化素养提升。

思想性原则要求故事库中所选编的故事应有机融入社会主义核心价值观和人类命运共同体意识,切实落实立德树人的根本任务。以笔者编写二级故事Zhu Yanfu(《朱彦夫》)为例,该故事生动展现了朱彦夫同志光辉而坚韧的人生历程:他年少时满怀报国热忱,奔赴抗美援朝战场,在战斗中失去四肢和左眼,却以顽强意志活了下来,最后回到家乡担任村支书,带领村民脱贫致富。晚年,他创作了自传体小说,将个人经历升华为宝贵的精神财富,激励后人奋发向上、服务人民。朱彦夫的事迹不仅深刻诠释了社会主义核心价值观,更为青少年树立了光辉榜样,彰显了故事资源的思想性和教育价值。

实用性原则要求教师在选编故事时,充分考虑不同水平学生的实际学习需求。例如,笔者在深入挖掘课内中华文化素材的基础上,广泛搜集课外中华文化故事,并根据学段教学目标、学生的语言水平和认知特点,编写了涵盖人与自我、人与社会、人与自然三大主题范畴的中华文化故事库。故事库按照《课标》划分为三个级别,适用于不同学段学生。这种基于学生学情的分级编册方式,确保了教学资源的适切性与实用性,能有效支持学生的学习发展,帮助他们在不同学习阶段加深对中华文化的理解与认同,逐步提升文化意识。

多样性原则强调故事在主题选择、呈现方式和使用方式上要多元化,以满足学生多样化的学习需求。故事主题选择方面,教师可以选用寓言故事、神话传说等经典中华文化故事,同时开发具有乡土文化特色的故事资源,如本地区的历史文化、民俗故事等,以增强学生的文化认同感和归属感。选取学生熟悉的文化元素,既贴近生活又易于理解,有助于学生在文化学习中提升语言学习的兴趣和效率,进一步深化对中华文化的认同与理解。呈现方式方面,故事可通过文字、图片、音视频等多模态形式呈现,以提升学生的学习体验和效果。例如,《丽声中国文化英语分级阅读》涵盖寓言故事、成语故事、神话传说等主题,文化内涵丰富,文字表达简洁,画风古朴优美,音视频素材清晰且富有感染力,为学生提供了丰富、立体的学习体验。使用方式方面,学生可以通过讲述、编写、表演、绘画等形式对故事进行多样化输出,提升资源利用效率和效果。例如,学生在学习家乡历史人物故事Pu Songling(《蒲松龄》)后,教师可引导学生基于对故事的理解完成上述活动,深入思考中华文化的价值与意义,同时促进语言表达与创造性思维的发展。

2. 教学创新:围绕学习活动教学生分层讲好中华文化故事

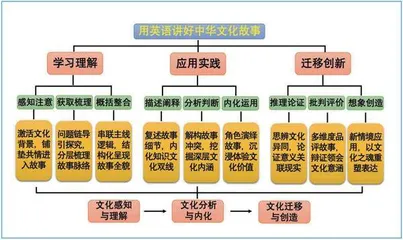

中华文化故事库为教师提供了丰富的教学资源,但其效益的发挥有赖于创新教学活动设计。教学设计应以学生的学习需求为出发点,践行“学思结合、用创为本”的英语学习活动观。笔者在开展中华文化故事教学时探索了并凝练了“3×3”中华文化故事教学活动设计思路(见图1),以层层递进的多样化活动激发学生兴趣,促进文化理解与语言运用的融合。

具体而言,学习理解活动侧重文化感知与理解,帮助学生通过语言意义的感知加深对中华文化精神特质和价值导向的认识。应用实践活动强调文化分析与内化,学生通过复述故事、角色扮演或情境对话等实践活动,沉浸体验文化故事,增强语用关联性,提升文化认同感。迁移创新活动聚焦文化迁移与创造,学生通过文化比较、创编、演讲或多模态展示,在新情境中创造性地解决问题,表达对故事内涵的理解与应用,达成“语言筑基、文化塑魂”的学习目标。这种层次化设计既符合学生认知规律,又促进语言学习与文化认同的深度融合。

以《丽声中国文化英语分级阅读》第二级下North or South?(《南辕北辙》)故事教学为例。首先,学习理解层面,教师通过视频引入战国七雄争霸的历史文化背景,激活学生的文化认知和情感共鸣,并设计基于文本的展示型问题链,如“Where does the man want to go?”“Where is Chu?”“Where is he going?”“Can he get to Chu?”,引导学生探究并分层梳理故事脉络。学生通过生动直观的视频理解故事内容,学习文化知识。随后,教师利用“5W1H”工具结构化呈现故事全貌,帮助学生全面理解内容。应用实践层面,教师引导学生复述故事,内化语言和文化知识,并设计评估型问题链,如“Which person do you like better, the man or the passerby?”“Why don’t you like the other one?”“If you were the man, what would you do?”,引导学生感悟“三人行,必有我师”“不要一意孤行”“亡羊补牢为时不晚”等故事内涵,同时通过角色扮演沉浸式演绎故事内容,进一步感受文化价值。迁移创新层面,教师启发学生联想其他蕴含相似寓意的故事,思考如何实现目标与行动的统一。通过由浅入深、形式多样的学习活动,学生不仅提升了对中华文化故事的阅读兴趣和传播能力,还加深了对中华文化的理解与认同,增强了文化自信。

3. 课程整合:基于单元主题或子主题并联、补充和串联故事素材

中化文化故事库为师生提供了丰富的阅读资源,但开展好故事教学的关键在于,教师应立足全局,观照教学全景,将课内外资源与教学活动在英语课程中有机整合,并有效服务课堂教学。教师可通过并联、补充和串联群文三种方式,将中华文化故事融入教材内容,从单元角度进行整体教学设计。通过将分散的故事资源与教材内容有机结合,教师能够在课堂中更好地实现中华文化故事教学的育人目标,帮助学生在学习语言、深入探究单元主题意义的基础上,深化对中华文化的理解与认同。

(1)基于单元主题,并联故事素材于教材单元

并联策略旨在围绕单元主题,将基于故事素材的教学作为一个独立课时,与其他课时并列融入单元教学内容。教师选取的故事素材需与单元其他教学材料在内容和逻辑上形成层层递进、螺旋上升的关系,从而丰富单元教学的内容,有效深化主题意义,帮助学生在语言学习的过程中,逐步加深对中华文化的理解与认同,从而实现语言学习与文化教育的有机结合。

以鲁科版小学《英语》五年级上册Unit 6 Spring Festival单元为例,该单元包含三个语篇,分别介绍春节的习俗、去年春节的活动以及今年春节的计划。为引导学生了解中国南北方及海内外春节庆祝活动的异同,学习用英语表达“添丁进口”“辞旧迎新”“丰衣足食”等中华文化意象,深入理解春节的文化意涵,教师围绕“Happy Spring Festival”单元主题,增加了第一课时“The Story of Nian”和第三课时 “Colorful Spring Festival”,将中华文化故事素材与教材中的三个语篇并联为单元教学内容。通过丰富的故事素材和多样化的教学活动,该单元帮助学生更全面地了解春节的历史文化和多元习俗,深入分析其文化内涵,提升语言表达能力与文化认知,激发对中华优秀传统文化的积极情感,深化对其深刻意义的理解,坚定文化自信,推动语言学习与文化教育的深度融合。

(2)基于单元子主题,在单课内容中补充故事素材

并联策略强调将故事教学作为单元中的一个完整课时进行设计,而补充策略则更侧重服务单课时中的一个或多个教学环节。补充策略的核心在于灵活运用故事素材,重点关注素材与课时教学目标的契合度,而不必过多考虑单元内各课时之间的关联性。教师在选择素材时,应确保其与本课时教学内容有机结合,共同促进课时教学目标达成。通过针对性补充教学内容,既能够提升学生的语言学习效果,又能强化学生的文化认同感。

以鲁教版《英语》八年级上册Unit 4 Section A(3a—3c)课时为例,教师在学生理解教材语篇中美猴王本领的基础上,补充了展现社会主义先进文化的多模态故事,将美猴王与现代科技力量进行对比(如呈现“火眼金睛”与现代医学影像技术和人脸识别技术,“一个筋斗云十万八千里”与现代高铁、航天和通信技术等的关联),帮助学生建立传统文化与现代科技的直观联系和深入理解。补充的故事拓展了学生对教材语篇内涵的认识,建立起传统与现代之间的关联,不仅激发了学生的学习兴趣和思维能力,还增强了他们对中华文化与现代科技发展的认同感和自豪感。通过中华文化故事的融入,教师不仅可以帮助学生更好地理解教材语篇内容,还拓展相关知识领域,深化文本思想内涵,突出了文本的育人价值。

(3)基于单元主题或子主题,串联群文内容

串联群文策略注重基于单元主题或子主题的文本联合与自主阅读。围绕单元主题或子主题,教师可选择具有结构层次的故事文本,引导学生开展自主性、立体式的阅读活动。在学生完成教材语篇学习后,教师可组织学生讨论故事蕴含的道理,并设计递进关联的问题链,帮助学生实现基于主题的群文串联整合式阅读。通过这一策略,学生不仅能深化对单元主题的理解,在文本之间建立联系,形成系统化认知,还能拓展阅读的广度和深度,发展批判性思维,提高自主学习能力,进一步激发对中华文化的兴趣与认同感,促进语言学习与文化教育的融合。

以鲁教版《英语》八年级下册Unit 8 Section A 3a “The Effect of Chinese Products”阅读教学为例,该语篇讲述了一个上海男孩在美国发现大量中国制造产品,并由此认识到了中国制造的世界影响力。为加深对单元主题的理解,教师补充了两个中国文化故事语篇“Four Great Inventions of Ancient China”(《四大发明》)和“Shenzhou V Spacecraft”(《神舟五号》),并设计问题链,如“What are the effects of the four great inventions?”“What are the effects of the Shenzhou V Spacecraft?”“What do you think are the similarities and differences between the four great inventions and the Shenzhou V Spacecraft?”等,引导学生挖掘群文语篇中的思辨点,激发学生的深层次思维,促使他们分析、比较和评价,从而提升思维品质,培育文化意识。串联策略将中华优秀传统文化和社会主义先进文化故事有机融入单元教学,既丰富了语篇内容,还进一步深化了学生对单元主题意义的探究。