文化景观遗产视角下国内乡村研究进展

作者: 钟雯婧 梁盈章

摘要 文化景观遗产与乡村之间存在着紧密的关系,“乡村景观遗产”属于“文化景观”中“有机演进的景观”这一类别。通过CiteSpace软件的分析结果,对近20年国内文化景观遗产研究下乡村主题进行梳理分析,总结研究发展态势与特征。阶段呈现出以下相似特征:研究逐渐形成一个多层次的综合框架,核心关键词包括“文化景观”“遗产保护”“乡村景观”等。基于分析结果提出我国在该研究方向的展望,文化景观遗产视角的介入为我国乡村振兴提供重要方向;多学科协作与创新方法是推动研究深化的关键,点云技术、大数据分析为乡村研究提供精确性和应用性。

关键词 Ciespace分析;文化景观遗产;乡村;乡村景观

中图分类号 S 058 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)01-0216-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.01.045

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Advancements in Domestic Rural Research from the Cultural Landscape Heritage Perspective—Visual Analysis Based on CiteSpace

ZHONG Wen-jing,LIANG Ying-zhang

(School of Construction,Guangdong Technology College,Zhaoqing, Guangdong 526070)

Abstract There exists a close correlation between cultural landscape heritage and rural areas. “Rural landscape heritage” falls under the classification of “organically evolved landscapes” within the realm of “cultural landscapes”. Drawing on the findings from CiteSpace software analysis, this paper categorizes and examines research on domestic cultural landscape heritage with a focus on rural themes over the past two decades, summarizing its developmental trends and characteristics. The research exhibits several common features: it gradually establishes a comprehensive multi-level framework, with core keywords including “cultural landscape”, “heritage protection”, and “rural landscape”. Building upon these analyses, this paper proposes future prospects for this research direction in China. The incorporation of a cultural landscape heritage perspective offers valuable guidance for rural revitalization in China. Interdisciplinary collaboration and innovative methodologies are pivotal to advancing in-depth research, while point cloud technology and big data analysis offer precision and practical applications for rural studies.

Key words CiteSpace analysis;Cultural landscape heritage;Country;Rural landscape

基金项目 肇庆市哲学社会科学2024年度规划项目“文化景观遗产视角下乡村景观韧性能力与可持续发展研究——以肇庆市古蓬村为例”(24GJ-223);广东理工学院2023年校级科技项目暨“创新强校工程”科研项目“地域文化景观视角下肇庆市古蓬村景观遗产保护与发展研究”(2023YBSK024);广东理工学院2023年校级科技项目暨“创新强校工程”科研项目“文旅融合下肇庆市古祠建筑保护与发展策略研究”(2023YBSK013)。

作者简介 钟雯婧(1996—),女,福建龙岩人,硕士研究生,研究方向:文化景观遗产、乡村景观设计。*通信作者,助教,硕士,从事乡村景观建设设计研究。

由于我国文化景观遗产视角下乡村层面的研究工作起步较晚,实际项目和乡村保护与可持续发展工作虽然层出不穷,但大多难以满足乡村振兴发展状态下居民与当地环境的需求。因此,有必要从基础研究和理论层面有序推进,加强乡村建设管理实践对文化景观遗产视角下的乡村理论的支持作用。目前我国在文化景观遗产乡村层面的研究趋势和进展尚不明晰。因此,通过CiteSpace软件进行知识图谱的可视化分析,深入剖析文化景观遗产视角下乡村层面的研究热点、主题、演进趋势等,通过对这些信息的归纳总结,评估当前的瓶颈问题和重点关注领域,以期为乡村保护与可持续发展提供借鉴,促进文化景观遗产视角下乡村发展的进一步探索。

1 研究方法与数据

文化景观遗产在乡村中具有独特而丰富的特点和价值。乡村地区作为传统文化的重要承载者和保护者,蕴含着丰富的历史、文化和自然资源,形成独具特色、有机演进、可持续性的文化景观。

为深入国内文化景观遗产在乡村中的相关研究动态,基于Citespace软件,采用科学可视化和文献计量学的方法,清晰展示关键词、作者、机构等关键信息,并探索文献之间的关联和演化,从而使国内相关学者能够更好地把握文化景观遗产在乡村中的研究趋势,识别研究领域中的关键主题、研究热点等。因此,利用中国知网(CNKI)进行数据收集,为了使数据更加准确、有效,利用高级检索方式进行检索,具体检索条件如下:以“文化景观遗产”并含“乡村”为主题,去除报纸、书籍等,设置检索时间为2003—2023年,勾选同义词扩展,提高条件设置的合理性,通过人工筛选的方式初步检索出的有效文献342篇(检索时间为2024年4月2日),将该检索文献作为初始研究数据,利用Citespace6.2.R6进行数据处理与分析,为国内学者提供更准确、更全面的视角,深入了解文化景观遗产在乡村中的研究动态,推动该领域的发展和保护工作。

2 文化景观遗产在乡村中的研究现状

2.1 研究热点关键词共现

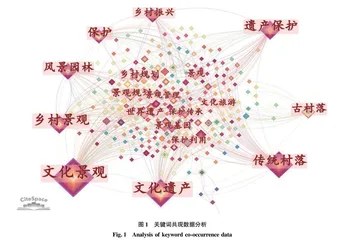

关键词在文献中的出现频次与该领域的热点导向和发展趋势紧密相关。通过对关键词的分析,可以揭示研究领域中当前受关注的话题和重要概念。笔者通过选取每个时间切片(1年)中出现频次前10%的关键词绘制共现图谱,数据分析结果为Modularity Q =0.659,Weighted Mean Silhouette S =0.883 1( Q>0.5,S >0.7 意味聚类结构显著,数据有效)。其中关键词共现分析共297个关键词,形成771条连线,网络密度为0.011 6。一般来说,关键词中心性大于0.1的理解为重要关键词,为突出代表性,故选取中心度大于0.1的关键词进行分析(表1),其中文化景观、乡村景观、文化遗产、遗产保护等关键词构成的研究框架关联性较强(图1)。其原因有以下3方面:①文化景观强调地域中与人类活动相关的自然和人文要素的相互关系,乡村景观属于文化景观遗产中的“有机演进”类别,聚焦于乡村地区中的地貌、建筑、农田等要素。②文化景观是介于非物质文化遗产(更准确地表述是“人类行为过程的遗产”)和物质文化遗产(更准确地表述是“人类行为结果的遗产”)之间的遗产类型。作为文化遗产的一种“混合”类型,它是一定空间范围内被认为有独特价值,值得有意加以维持以延续其固有价值,包括人们自身在内的人类行为及其创造物的综合体。③遗产保护的目标是传承优渥的乡村文化资源,维护乡村地区的历史和文化连续性,乡村文化遗产保护以乡村可持续发展为主旨,是传承提升乡村文化,带动乡村产业发展,推动乡村可持续繁荣发展的重要基础。

2.2 研究热点关键词聚类

关键词的聚类图谱揭示了该领域的不同研究关注点。表2中的9个主题标签代表了9个聚类,每个聚类的标签都是共现网络中的关键词组成,将标签中概念相近的内容相互整合,得出文化景观遗产在乡村中的研究主要集中在乡村景观、传统村落、保护利用、文化景观4个方面。图谱(图2)中的连线主要集中在各个聚类内部,但仍然存在一些跨聚类、多交叉的连线。特别是在跨聚类的连线中,文化景观、古村落、风景园林和传统村落等研究方向之间的共被引程度较高,表明这些研究方向之间存在较强的交叉性和相互引用。进一步分析表明,这些跨聚类的连线不仅反映了研究方向的共被引程度,还揭示了研究者在这些领域之间的知识流动和学术交流。例如,文化景观与古村落的研究可能涉及历史保护和旅游开发的交叉议题,而风景园林与传统村落的研究则可能聚焦于生态保护和可持续发展的结合。这些交叉研究不仅丰富了学术视野,还为实践中的文化景观遗产保护和利用提供了多元化的策略和方法。

2.3 文化景观遗产各阶段研究重点及解读

随着对文化景观遗产保护与乡村景观发展的关注不断增加,文化景观遗产在乡村中的研究逐渐成为学术界的热点。通过整理近20年发文时间轴线、时区图(图3、图4),对研究热点的时间线发展进行剖析,可以把国内关于文化景观遗产在乡村中的研究大致分为起步阶段、发展阶段、新兴趋势3个阶段。

起步阶段(2003—2010年),在2000年代初期,这阶段的研究热点主要集中在传统聚落、文化景观、文化遗产等方面,这些热点关键词反映了国内追随国际发展动向,开启了文化景观遗产探索,2007年韩锋[1]提到文化景观是当前国际风景园林界和遗产界的热点。学者开始重视文化景观的多样性及其对乡村可持续发展的潜在贡献,反映了学术界对传统文化价值的重新认识。全球化的冲击,以及城市化进程的加速,使得许多传统村落和文化景观面临消失的风险,因此,学者们开始关注如何在现代化的浪潮中有效保护这些文化资源。

发展阶段(2010—2020年),进入2010年后,研究热点逐渐多样化,出现了“文化基因”“传统村落”等更为具体的研究方向,2010年珍妮·列依等[2]考察乡村景观作为文化景观在世界遗产保护领域的状况等,提出乡村景观的保护需社区居民的积极参与。自2011年起,ICOMOS-IFLAISCCL启动了“全球乡村景观倡议”(WRLI),旨在为乡村地区制订一套完整而系统的文化遗产保护研究方法,2017年《关于乡村景观遗产的准则》文件得到国际古迹遗址理事会采纳文化景观遗产成为乡村的重要资源,学者开始探索如何合理保护和利用乡村,这一时期的研究强调可持续性,探索生态与文化的协调发展。2019年国务院出台《关于促进乡村产业振兴的指导意见》,随着技术的发展,GIS和遥感技术、点云技术等开始应用于文化景观的研究与保护中,提高了研究的精确性和实用性。2019年吴隽宇等[3],以世界文化遗产何坑土楼群为例,在文化景观遗产的视角下通过对村落历史沿革、选址布局等进行剖析,制订传统村落文化景观整体性保护框架;2020年石鼎[4]出版著作《文化景观视野中的乡村遗产保护——以都江堰灌区为例》,2020年郭晓彤等[5]讨论数字化记录为文化景观遗产研究和实践带来新的视角。