县级政府推进乡村振兴工作质量提升研究:基于政府全面质量管理的行动框架

作者: 纪晓光

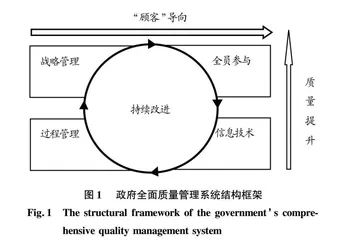

摘要 政府全面质量管理是一种基于管理主义和技术理性形成的,以质量为中心,以“顾客”需求为导向、以战略管理为依托,以全员参与为基础、以过程管理为重点、以信息技术为支撑的政府管理模式,能够有效促进政府治理质量提升。县域是乡村振兴的主战场,促进乡村振兴是当代中国县级政府的使命所指、职责所在,其相关工作质量是县级政府治理质量的重要组成部分。然而由于部分县级政府“城市中心主义”的治理价值取向、对乡村振兴政策执行不力以及错配城乡社会发展资源等原因,使得当下中国县域乡村振兴呈现质量参差不齐的局面。为了打破这一局面,促进县域乡村振兴质量的全面提升,急需按照政府全面质量管理的行动框架,对县级政府乡村振兴行为进行重塑。

关键词 县级政府;政府全面质量管理;乡村振兴;治理质量

中图分类号 D 63 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)01-0245-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.01.051

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Improving the Quality of Rural Revitalization Work by County-level Governments—Analysis Framework Based on GTQM

JI Xiao-guang

(School of Politics and Public Administration,Huaqiao Univercity,Quanzhou,Fujian 362011)

Abstract GTQM is a model based on managerialism and technological rationality. It has the characteristics of quality centered, focusing on customer needs, full participation, process management, strategic management, and emphasize information technology. It can effectively promote the improvement of government governance quality. County is the venue for Rural Revitalization. County-level governments should shoulder this responsibility, which is their mission. The quality of rural revitalization reflects the governance capacity of county-level governments. However, due to the city tendency of some county governments, or their inability to effectively implement policies, or their unreasonable allocation of urban and rural resources, the quality of rural revitalization varies greatly. Therefore, in order to improve the quality of rural revitalization, it is urgent to reshape the rural revitalization behavior of county-level governments according to the analytical framework of GTQM.

Key words County-level governments;GTQM;Rural revitalization;Governance quality

基金项目 福建省创新战略项目(2023R0101)。

作者简介 纪晓光(1989—),女,黑龙江肇源人,讲师,哲学博士,主要从事地方政府管理与乡村治理研究。

党的二十大报告指出:“推进高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务……”,而“建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”[1]。只有继续坚定不移地推进乡村振兴战略,才能逐渐补齐我国社会主义现代化建设的短板,进而为社会高质量发展夯实基础。众所周知,乡村振兴实施的基本单元是包括县城、集镇和乡村在内的县域,而县级政府作为县域治理功能最为完备的主体,是县域乡村振兴政策的重要供给者和实际执行者,其治理能效影响着乡村振兴质量。然而由于先天资源禀赋和后天治政策略的不同,并非所有的县级政府都可以出色地履行其治理职责,乡村振兴质量因此良莠不齐。基于以上,为了有效推进新时代中国乡村全面振兴,急需县级政府在乡村振兴工作中创新工作方法、更新管理理念和管理模式。政府全面质量管理,作为一种经久不衰的管理模式,在政府治理质量提升方面一直为理论界与实践界所推崇;乡村振兴是新时代中国县级政府的职责所在,其推进质量是县级政府治理质量的缩影和具象。政府全面质量管理与乡村振兴存由此形成逻辑关联,以政府全面质量管理行动框架考察县级政府乡村振兴工作具有合理性和合法性。

1 政府全面质量管理理论解构

全面质量管理(total quality management,TQM)的概念最早由美国工程师费根堡姆(A. V. Feigenbaum)提出,后经朱兰(J. M. Juran)、戴明(W. E. Deming)、石川馨(Ishikawa Kaoru)等质量管理专家的丰富和发展,最终形成了一种以质量为中心,强调全员参与、讲求目标导向、通过科学方法持续改进组织管理和服务,以获取顾客满意为目的的现代企业管理理念和方法。全面质量管理最初是为了降低企业的运营成本而开发的一种管理方法,但是由于其在应用中能够缩小资源与计划之间的差距、使组织及其工作充满活力,进而促进组织效率的整体提升,因此,该理论在提出不久之后,其应用便迅速扩展到企业管理的其他方面并取得巨大成功。20世纪80、90年代,主张借助企业经验、市场力量改造政府的新公共管理运动在欧美发达国家拉开帷幕,全面质量管理作为一种有效管理工具和方法被顺势引入西方政府管理中,并取得显著成效。在西方发达国家企业家政府改革效应的示范及中国建设服务型政府等改革目标的要求下,国内的一些政府机构从2000年左右开始尝试利用全面质量管理的方法来重塑服务理念、规范自身行为和创新管理模式等。综而观之,经过若干年的发展与完善,相较于早期企业组织的全面质量管理理论,政府全面质量管理(government total quality management,GTQM)主要强调“顾客”导向、战略管理、持续改进、全员参与、过程管理和信息技术等几个要素,并共同搭建成政府全面质量管理结构框架,如图1。

1.1 “顾客”导向 “我们发现,着重强调以顾客的需求(或为顾客驱动)开始工作是全面质量管理所独有的”[2],政府全面质量管理也不例外。将“顾客”理念引入政府管理中,可以改变传统政府“居高临下”的角色定位,对政府工作效能和服务质量的提升具有重要意义。但是需要指出的是,政府的“顾客”不仅包括政府系统以外的服务对象,还应包括政府内部得到前一个单位服务的后一个单位[3],因为政府组织是一个有着复杂内部联系的有机体,他们由各种随着时间和管理需要发展出来的正式关系联结在一起并进行工作、生产。在这种相互协作的过程中,如果前一个单位不能很好地服务下一个单位,必然会影响政府管理的整体质量。

1.2 持续改进 政府管理中的“质量”,是指“民众于第一次及每一次接受政府服务时,该服务均能满足民众的期望与需求”[4],而民众的期望与需求并非一成不变的,它们会随着社会发展而不断跃迁。在这样的背景下,政府只有保持自身管理能力的持续改进和提升,才能满足民众不断变化的期望和需求。而作为一种持续、及时地修订、实施和评估机构的标准操作规程,全面质量管理能够使政府处于一种随机应变的状态之中,并不断吸收新内容[2]。

1.3 全员参与 “全面质量管理要求组织充分授权,鼓励社会公众和组织内部人员积极参与组织的决策、政策执行和监督。[5]”授权是参与的前提。只有当组织成员,尤其是基层工作人员被充分授权之后,才能够充分调动起这些直接接触公众、最了解公众需求的群体参与管理分析与改进活动的积极性,进而及时发现管理过程中的问题所在并寻找解决问题的最佳方案。此外,为了最大化地提升政府行政效能,相关主体还应充分拓展公众参与政府决策、执行、监督等活动的渠道,以便社情民意能够及时传达,公众需求能够得到最大化满足。

1.4 过程管理 传统政府组织结构集中表现为官僚制。作为一种强调分工、层级节制和流程标准化的组织模式,官僚制及其修正版因其高效率而长期屹立不倒。然而,随着社会发展进程的加快,人类社会的复杂性和不确定性程度不断加大,过去官僚制“引以为傲”的标准化流程反而成为政府工作效率和质量提升的“繁文缛节”。因此,在当今时代,政府若想在根本上实现优质“服务”,就必须有效诊断传统政府流程中存在的问题并进行改进和控制,而这一过程就是全面质量管理所强调的“过程管理”。过程管理是全面质量管理思考问题的一种方式,它将组织的各项活动都看作是一个过程,对影响过程的各种因素(结构、职责、程序和资源等)加以分析和改进,继而提高组织整体绩效[6]。

1.5 以信息技术为支撑 全面质量管理强调科学管理,注意利用各种技术手段对整个管理过程进行全面、系统的分析,以便准确把握管理过程中的问题所在和确定解决问题的有效方法。在社会深度信息化的今天,信息技术,尤其是数字技术因其具有广泛渗透性、先进性、普惠性而对经济社会各领域产生全面而深刻的影响,政府部门亦不例外。相关研究表明,数字技术的使用能够在话语权与问责、政府效率、监管质量、法治水平及遏制腐败等方面对政府治理质量产生影响[7]。可以说,信息资源已经成为政府治理的重要战略资源,信息技术的应用水平也已经成为衡量政府治理质量的重要标志。

1.6 战略管理 早期全面质量管理理论把质量问题归结为系统的共同责任,并主张通过实施“全程管理”来实现对质量的把控。这种管理方法虽然能够保证质量达标,但是由于缺少对组织发展战略的关注,很容易使一些领导者为图一时政绩而放弃长远利益,从而导致大量短期行为的发生,影响国家和社会的可持续发展[8]。因此,为了修正早期全面质量管理的不足,不少学者将战略要素补充到全面质量管理之中。战略管理要素要求政府领导者发挥其战略规划作用,培育符合全面质量管理要求的组织文化,以使政府获得持久的质量提升能力[6]。

2 县级政府推进乡村振兴的困境分析

县域是乡村振兴推进的实践场域,而县级政府作为县域治理的关键主体,必然要承担起乡村振兴推进中各种治理责任,包括但不限于整体筹划城镇和乡村的发展,统筹安排生态、农业、城镇等功能空间,优化城乡产业发展、基础设施、公共服务设施等布局,逐步健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的公共服务体系,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕等[9]。然而,由于资源禀赋与治理能力的参差,在实践中不少县级政府无法有效履行其乡村振兴职责,致使各地乡村振兴质量出现良莠不齐的局面。基于以上,为了有效推进乡村振兴的全面落实,必须在县级政府层面明晰阻碍相关战略推进的困境,以为县域乡村振兴质量提升找准突破口。综合学界现有研究成果及乡村振兴实践来看,目前我国县级政府在乡村振兴推进方面的困境主要包括主体困境、政策困境和资源困境等。

2.1 在治理主体方面,政府治理价值引导的偏差阻碍乡村振兴质量提升 政府治理活动的展开总是在一定价值因素的支配下进行的,这里所谓的价值是指蕴含在政府治理行为中的伦理追求、道德原则和价值判断[10]。作为政府治理体系的组成部分,治理价值主要通过引导的方式左右着政府行为,其发生作用的基本逻辑包括2方面:一是政府要建构与社会发展需求相适应的价值体系,即建构正确的价值体系;二是政府要利用所建构的价值体系进行“价值治理”,即政府通过价值观生产及价值动员整合机制对组织、市场和社会等实施治理[11]。众所周知,乡村振兴的总体要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”,而这一总体要求设定的终极要义在于解决广大农民群体日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的社会发展之间的矛盾,使其享有同城市居民一样的国民待遇,其背后所遵循的根本价值逻辑是城乡社会发展的公平正义。因此,若想通过有效政府治理推进乡村振兴,在价值层面,县级政府应该首先为正确处理城乡关系提供公平正义的价值体系;在此基础上,政府应利用其所建构的价值体系对城乡社会发展中的多元主体进行价值引导与整合,以使其了解、认同、参与和享有乡村振兴成果。然而就当下县级政府在城乡关系调整中的价值输出来看,“城市中心主义”的价值惯性影响犹在。在这样的治理价值引导下,为了完成既定的发展目标,很多县级政府甚至不惜牺牲农业和乡村的利益来保障工业和城市的正常运行,比如因推进城镇化建设而导致的某些县级政府非法征地的问题、“一刀切”的合村并居问题等,这些问题都曾在发生之时或多或少地破坏了社会稳定,而导致其发生的深层次原因就是政府“城市中心主义”的治理价值在作祟。显然,这种提前预设了城乡关系不平等的价值选择是难以有效引导乡村振兴的推进的。