新农科背景下林木育种学课程思政元素的挖掘与实践

作者: 张丽杰 王玉成 崔建国 吴月亮 邓继峰

摘要 在新农科建设的背景下,加强林木育种学课程思政体系的建设,在教学过程中不仅可以夯实林学专业学生的专业理论基础,而且可以通过挖掘思政元素筑牢学生的思想根基,提升学生的综合素质。根据林木育种学课程的特点,初步挖掘了该门课程的思政元素,构建了林木育种学课程的思政教学体系,并将其应用于课堂教学中。该研究不仅可为林木育种学课程思政体系建设和教学改革提供借鉴经验,而且可为培养知林、爱林新型林业人才奠定坚实的基础。

关键词 新农科;林木育种学;课程思政;挖掘与实践

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)01-0265-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.01.055

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Mining and Practice of Ideological and Political Elements of Forest Tree Breeding Course in the Context of New Agricultural Sciences

ZHANG Li-jie,WANG Yu-cheng,CUI Jian-guo et al

(Forestry College of Shenyang Agricultural University/Liaoning Provincial Key Laboratory of Genetic, Breeding and Cultivation of Forest Trees, Shenyang, Liaoning 110866)

Abstract In the context of the construction of new agricultural science, strengthening the construction of the ideological and political system of the forest breeding course can not only consolidate the professional theoretical foundation of forestry majors in the process of teaching, but it can also build up the students’ ideological foundation and improve their comprehensive quality by tapping into the elements of ideology and politics. According to the characteristics of forest breeding course, we initially explored the ideas of the course’s ideological and political elements, constructed the ideological and political teaching system of the forest breeding course, applied it in the classroom teaching. The research can not only provide experiences for the construction of the ideological system and teaching reform of “forest breeding” course, but it can also lay a solid foundation for the cultivation of new forestry talents who know and love forests.

Key words New agricultural science;Forest tree breeding;Course ideology and politics;Excavation and practice

基金项目 沈阳农业大学校级教改立项(2022-56)。

作者简介 张丽杰(1972—),女,辽宁阜新人,教授,博士,博士生导师,从事林木遗传育种方面的教学和科研工作。

高等学校肩负着国家人才培养的重要任务,培养的人才不仅具有专业技术,而且要具有高尚的思想道德素质。高等院校通过协同育人,对学生不断进行全方位德育教育,才能帮助学生树立正确的人生观和价值观[1]。教育的目的是要培养能够满足社会发展需要,投身社会发展建设,为社会发展和进步作出贡献的人。随着中国特色社会主义进入新时代,我国对人才的需要格外迫切,各个领域都需要德才兼备的人投身到社会主义现代化事业的建设中。高校通过课程思政育人模式,能够更全面、更广泛地对学生进行德育渗透,帮助和引导学生形成正确的人生观以及为人处世的正确思维,提升大学生的思想道德素养,培养学生的法治思维。专业课程能够通过有情感、有温度的思政声音,潜移默化地影响大学生的人文情怀。

在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议中,习近平总书记指出:做好高校思想政治工作,要用好课堂教学这个主渠道,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。2019年习近平总书记在给全国涉农高校的书记、校长和专家代表的回信中指出:涉农高校要以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才,为推进农业农村现代化、推进乡村全面振兴不断作出新的更大的贡献[2-4]。2020年5月,教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》(简称《纲要》),要求高校围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题,深化课程思政建设,把立德树人作为人才培养的根本任务和检验高校工作的根本标准,帮助大学生树立正确的世界观、人生观和价值观[5-6]。关于“课程思政”的涵义研究,《纲要》指出“课程思政”要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中。全国高校要在充分领会《纲要》主旨的基础上,根据人才培养的目标,建立科学的课程思政体系,深入挖掘各类课程中的思政元素。通过融合传授,既丰富了学生的学识,又能达到课程育人的目的。让高等学校所有教师都承担好各自的育人职责,守好育人渠,种好责任田,使思政课程与课程思政形成协同效应,同向同行。

国外高校在课程育人方面,主要通过历史学、经济学、哲学等课程对学生的思想、道德、法制观念等施加影响,具有很强的隐蔽性。在思想道德教育方法上,其他国家更侧重于隐性教育,通过课程渗透、社会实践及家庭教育等途径对公民进行道德教育[7]。在协同教育的理论层面,国外学者主要对协同教育平台、资源、途径等方面开展研究;在协同教育实践层面,国外协同教育更重视育人主体间的相互配合,同时也注重对育人内容进行有效整合,比如美、日、德三国所提倡的产学研协同育人,主张要在育人过程中加强学校、企业及科研三方的合作与联系;德国的“双元制”协同教育模式强调要将大学的知识学习与职场的职业能力培训相统一,旨在培养社会所需的专业人才。国外学者关于协同育人的研究思路和实践经验对于我国开展高等学校协同育人的相关研究具有一定的借鉴意义[8-10]。

当前我国高校在课程思政教育教学改革实践过程中有许多亟待解决的问题,面临着现实的困境,主要表现在知识传授与价值引领相脱节、思政课育人与专业课和通识课育人相分离,高校在推进课程思政教改实践探索中存在意识不到位、机制不健全以及师资能力缺乏等问题。

林学专业是农业科学领域的重要专业之一,林学专业的人才培养为我国林业建设的发展提供了强有力的人才保障。目前,在新农科建设的背景下,教育工作者要让学生在学习过程中逐步树立“大国情怀、三农情怀”,做一个“顶天立地”的优秀林业人,将所学林学专业知识转化为现实生产力。在人才培养过程中,注重将知识传授、价值塑造以及能力培养有机结合,这是林学专业在教学改革中亟待解决的主要问题之一。课程思政是将思想政治教育融入林学专业课程教学中,旨在引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生良好的道德品质和行为习惯,增强学生的国家意识、创新能力以及社会责任感,促进学生全面健康发展。林学专业课程思政的实施,要求教师在教学中注重学生的思想品德教育,关注学生的心理健康,注重学生的创新能力培养,引导学生树立正确的人生追求,培育学生的社会主义核心价值观。

高等学校课程思政的实践需要全体教师和学生广泛参与,引导教师不断创新教育教学模式和方法,将思政教育落实到课堂、实验室和田间地头,注重教育教学与实践环节的有机结合,充分发挥专业课程对思政教育的引领作用,更好地服务于国家和社会的发展需要,提升育人效果,同时也能打造出金课,不断提高高校人才培养质量。林木育种学是林学专业的一门学科专业课。在新农科建设的背景下,加强林木育种学课程思政体系的建设,在教学过程中不仅可以夯实林学专业学生的专业理论基础,而且可以通过挖掘思政元素筑牢学生的思想根基,提升学生的综合素质。笔者根据林木育种学课程的特点,初步挖掘了该门课程的思政元素,构建了林木育种学课程思政教学体系,并将其应用于课堂教学中。

1 思政元素融入林木育种学课程教学的必要性

林木育种是指通过人工选择和培育,使树木的遗传性状得到改善,其目的是提高木材质量、增加产量或适应特定环境条件,最终选育出优良品种。林木育种涉及许多技术环节,包括选种、杂交、基因工程等,这些技术环节都需要经过严格的实验验证才能应用于实践。这些教学内容蕴含着大量的思政元素,从“绿水青山就是金山银山”、航天大国、奉献精神、爱国主义教育、“三农”情怀、“一带一路”倡议、乡村振兴、生态文明建设等方面入手,挖掘该课程每一章内容所蕴含的思政元素,通过翻转课堂、案例法、类比法等教学手段将知识体系中的思政元素有机地融入每一章教学内容中,逐步构建并完善该课程的思政体系。

2 林木育种学课程思政元素的挖掘

2021年沈阳农业大学修订了林学专业人才培养方案,同时修订了“林木育种学”课程教学大纲。修订后的林木育种学共13章,包括绪论、林木遗传变异及其应用、林木育种中的选择原理与方法、林木遗传资源和树木引种、地理变异与种源试验、优树选择、遗传测定、杂交育种和倍性育种、林木抗逆性育种、营养繁殖、母树林和种子园、林木育种策略和高世代育种、生物技术在林木育种中的应用。依据上述教学内容,在各章节中融入思政元素,将各章节知识点生动展现的同时,还可以更加深刻地体现专业的思政内涵,这对于培养“爱林业、懂林业”的人才具有非常积极的引导作用。

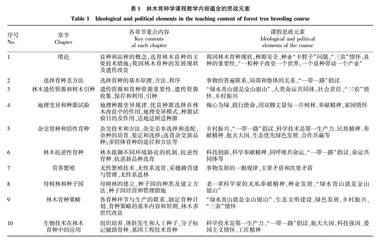

根据修订后的教学内容,对标林木育种学课程的重点,可以挖掘和锚定的思政元素非常丰富,主要包括爱国主义精神、科技强国理念、林业生态文明、“绿水青山就是金山银山”、种源安全、“一带一路”倡议、种业“卡脖子”问题、乡村振兴等思政元素。杂交育种蕴含着科学技术是第一生产力、合作共赢等思政元素;多倍体育种蕴含着航天大国、生态优先绿色发展等思政元素(表1)。因此,可以针对每一章内容进行思政元素挖掘,通过对思政元素的归纳,初步形成林木育种学课程思政体系。

3 林木育种学课程思政实施路径

3.1 修订教学大纲,明确课程目标,完善过程考核评价机制

人才培养方案是高校组织和完成教学各个环节的纲领性文件,是实现课程思政与专业课有机融合的途径。教学大纲是教师授课过程中的指路航标,在教学过程中构建“理论课+课程思政+实践课”的教学模式,培养林学专业本科生“绿水青山就是金山银山”的理念和生态文明理念。结合林学专业实际,及时修订林学专业人才培养方案,在林学专业必修课和基础课上强化课程思政教育。首先,根据培养目标和毕业要求,明确课程目标,设计课程理论和实验教学内容的方案,制定基于OBE理念的教学大纲;明确课程理论与实验教学对专业毕业要求的支撑关系。其次,要逐步完善课程网站等教学资源。将林业科技成果转化成案例资源,完善教案、讲稿、课件、前沿文献、动画等教学资源,更新课程网站。第三,依据对学生的考核结果,开展课程对毕业要求指标点的达成度评价,进而持续改进和完善考核评价机制。最后,根据学习产出,建立包括课程目标达成度评价、毕业要求达成度评价、毕业生满意度评价、用人单位满意度评价的课程教学评价体系。