乡村振兴背景下云南省4所高校农艺与种业专业硕士培养体系的比较

作者: 艾星梅 童亚丽 李翠萍 陈娟

摘要 聚焦云南省4所高等院校,从人才培养目标、培养方式、课程设置、学分分配和培养环节等方面对农艺与种业专业硕士生培养体系进行了比较,探讨了课程体系建立中存在的问题;此外,对目前农艺与种业专业硕士研究生的就业现状和就业难题进行了总结,提出了引导研究生基层积极就业的路径,旨在不断深化农业硕士教育综合改革,创新农业硕士培养模式,加强培养过程管理,从而全面保障农业硕士培养质量。

关键词 乡村振兴;农艺与种业;培养体系;就业路径

中图分类号 G 643 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)01-0271-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.01.057

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Comparison of the Master’s Cultivation System of Agronomy and Seed Industry Specialty in Four Universities of Yunnan Province Under the Background of Rural Revitalization

AI Xing-mei TONG Ya-li LI Cui-ping1 et al

(1.College of Landscape and Horticulture Science, Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224;2.Yunnan Yunshang Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Kunming, Yunnan 650200)

Abstract Focusing on four universities in Yunnan Province, we analyzed the training system of master’s students in the major of agronomy and seed industry from the aspects of talent training objectives, training methods, curriculum setting and credit allocation, and training practices, and explored the existing problems during the establishment process of the curriculum system. In addition, we summarized the current employment situation and employment difficulties of graduate students in the agronomy and seed industry major, and proposed the paths to guide the graduate students’ active employment at the grass-roots level, so as to deepen the comprehensive reform of agricultural master’s education continuously, innovate the training mode of agricultural master’s education, strengthen the training process management, and comprehensively guarantee the training quality of agricultural graduate students.

Key words Rural revitalization;Agronomy and seed industry;Cultivation system;Employment path

基金项目 西南林业大学教育科学研究课题面上项目(YB20222 YB202203)。

作者简介 艾星梅(1984—),女,云南保山人,副教授,博士,从事农业硕士专业教学科研和政治教育工作。

习近平总书记在党的十九大报告中首次提出乡村振兴战略,对实施乡村振兴提出了总体要求:产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。产业兴旺是乡村振兴的关键,农村要发展,农民要富裕,除了相应的政策支持外,推动乡村振兴战略的人才引进显得尤为重要,但现存的人才培养模式难以满足。为促进各类人才投身到乡村建设中,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,贯彻落实习近平总书记关于推动乡村人才振兴的重要指示精神,落实党中央、国务院有关决策部署,对乡村振兴人才培养的指导思想、目标任务、工作原则、人才类型、体制机制、保障措施等方面作了总体安排部署。农林高校肩负着为国家现代化建设培养高层次农业应用型人才的重任,而传统的教育模式结构性失衡,研究生培养体制难以适应快速发展的经济环境变化。因此,在全面实施乡村振兴的大背景下,高等农业院校人才培养制度体系应根据需求导向,全面调整并建立适应新时代要求的乡村振兴人才培养模式,注重研究生实践能力的培养。

欧美国家开展专业学位研究生教育较早,20世纪90年代培养模式趋于完善,造就了大批职业精英[1]。在亚洲地区,日本和韩国开展专业学位研究也较早,重视高校与企业的协同研究,积极推进专业学位研究生教育的产学研结合[2];我国专业学位教育起步较晚,20世纪90年代才正式设立专业学位类别,而农业硕士专业学位的设立正是在此背景下应运而生的,自2009年开始招生,2016年全国农业专业学位研究生教育指导委员会将“农业硕士”研究领域从原来的15个调整为8个,农艺与种业是其中之一。对原有的作物、园艺、种业和草业4个领域进行整合,涉及农作物、园艺作物和草业生产及管理以及相应种子和种苗的生产、经营和管理,而园艺方向包括果树、茶叶、蔬菜和观赏园艺植物种质资源、栽培生理、遗传育种、采后处理、贮藏加工销售等技术。据统计,我国有近100所高校设置了农艺与种业专业学位的硕士点,多年来农林高校对农艺与种业研究生培养模式进行不断探索和研究,虽然已经取得了很大的进步,培养了一批农业专业高层次人才,但培养模式仍不完善,问题比较突出,培养规模小,目标比较单一,师资队伍薄弱,人才适应性不强[3]。如何保障高层次农业人才的培养质量,支撑乡村振兴战略的实施和农业现代化的发展,完成脱贫攻坚目标任务,是农业硕士专业学位教育面临的重要问题。

云南具有得天独厚的地理优势和丰富的种质资源,逐渐形成了学科特色。面对农业现代化发展对高层次人才的需求,农艺与种业专业硕士培养更加贴近地方性,以服务乡村振兴战略需要和西南农业经济发展为己任,积极推进产教融合,不断深化农业硕士教育综合改革,加强培养过程管理,全面保障农业硕士培养质量。笔者对云南省4所高校农艺与种业专业的培养体系进行评价,对比高校农艺与种业专业学位硕士的人才培养模式,探索不同高校培养的共性和差异,旨为云南地区农业专业学位硕士培养的改革提供理论参考。

1 人才培养体系的异同

1.1 人才培养目标

专业学位研究生是各个行业的高级专业技术人才和后备力量,需要具备较强的发现、分析、解决专业实际问题的能力。对云南省4所高校农艺与种业专业学位硕士人才培养目标进行了对比分析,发现其指导性培养方案均一致。农艺与种业领域均需要掌握植物生产的基本理论、系统的专业知识以及相关的管理、人文和社会科学知识;掌握农业新型经营主体的技术发展规律及技术应用、传播模式,具备植物生产全产业链的生产与经营管理理论与实践技能;掌握大田农作物、园艺作物和种业生产管理与工程技术,具有创新意识和独立从事作物领域研究或开发、经营管理等工作的能力;此外,掌握一门外语能够阅读该领域的外文资料。该专业主要为农业技术研究、应用、开发及推广,农村发展和农业教育等企事业单位和管理部门培养应用型、复合型高层次人才,服务国家乡村振兴战略。

1.2 招生规模、人才培养方向和学制

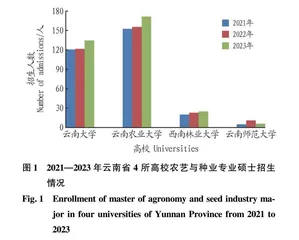

2021—2023年,云南省4所高校农艺与种业专业硕士研究生招生人数为949人,其中云南农业大学招生人数最多,共481人;从人才培养方向来看,涵盖了原有的作物、园艺、种业和草业4个领域,分别隶属于农学与生物技术学院、园林园艺学院、龙润普洱茶学院、烟草学院和动物科学技术学院5个学院,每个学院的专业选修课各具特色[4];其次为云南大学,2021—2023年农艺与种业专业共招生378人,培养方向为作物、园艺和种业,均隶属于资源植物研究院;西南林业大学开设的农艺与种业硕士专业属于园林园艺学院,方向主要涉及园林植物资源与应用、遗传育种、栽培及采后生理,2021—2023年招生人数共68人;云南师范大学生命科学学院对农艺与种业的硕士研究生招生较少,2021—2023年仅招生22人,主要研究方向为马铃薯遗传育种(图1)。从学制来看,云南大学、西南林业大学、云南农业大学和云南师范大学学制均为3~5年(表1)。学位论文实行校内、校外双导师制,校外导师要求具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

1.3 课程设置及培养环节

在《农业硕士专业学位农艺与种业领域指导性培养方案》中,建议围绕培养目标合理设置课程体系,重点加大实践课的比重,突出案例分析和实践研究。从表2可以看出,云南省4所高校农艺与种业专业设置课程分为公共学位课(必修)、领域主干课(必修)和专业选修课3种类型。公共学位课除了政治理论和外国语外,均开设了现代农业创新与乡村振兴战略课程,领域主干课突出了现代植物生产理论与技术、现代农业发展与实践案例,不断增强理论与实际的有机结合,专业选修课则根据不同高校学科发展特色进行了调整。由表 1可知,云南省4所高校农艺与种业专业培养环节均由实践训练(不少于6个月)和其他环节(开题报告、中期考核和论文答辩等)组成。不同高校对实践训练有具体要求,其他培养环节的设置和占比各有特色。其中,云南大学对参与学术活动有严格要求,要求参加不少于10次学术报告,且至少2次由本人作报告才可取得学分。

1.4 学位论文要求

论文选题均要求围绕我国“三农”问题,来源于植物生产类科技创新、技术革新、推广应用、生产管理等应用课题或现实问题,具有明确的应用价值,有一定的技术难度、先进性和工作量,能体现笔者综合运用科学理论、方法和技术手段解决农业技术应用、农业和农村等问题的能力。云南大学论文形式可以是研究论文、调研报告、案例分析、发明专利、技术标准等,而云南农业大学和西南林业大学则需要以论文形式呈现。

2 课程体系建立中存在的问题及改进措施

随着乡村振兴战略的提出,云南省4所高校农艺与种业专业硕士研究生培养模式虽然一直处于不断探索中,但如何建成符合自身发展和具有显著专业特色的人才培养模式是地方本科院校急需思考和解决的问题。首先,课程体系建设至关重要。从现实情况来看,云南省4所高校与大多数农艺与种业专业学位课程体系设置类似,与其他学术型研究生的课程仍有大量重合,应用类、实践类、交叉类课程相对较少,课程内容选取不当,典型农村发展案例分析课程较少、深度不够,课程评价机制不完善等。这也是大多数农林院校课程体系建设中存在的问题[5-7],忽视了学生对扎根农村、为农民谋福利精神的塑造,从而导致课程结束后学生对农业理论与实践、农业科学现状、农业技术前沿等缺乏了解。其次,农艺与种业专业硕士大多参与导师的基础科研项目,学位论文选题和答辩标准与学术型研究生的要求基本一致。我国大多数农业专业硕士虽然有双导师,但培养模式流于形式,来源于生产一线的农业科技人员占比较低,研究生并没有真正参与实践学习,造成“三脱节”现象(即研究生培养与社会需求脱节、科研创新与生产需求脱节、科研人员与农民脱节[8]),致使大部分农业专业人才并没有将相应的知识和技能应用在农村发展上。

鉴于以上问题,多所涉农高校对硕士研究生课程体系的建设与实践进行了探讨[9],西北农林科技大学园艺学院通过导师队伍、实践基地服务研究生教育能力管理以及研究生实践教学内容及考评体系等方面的探索与建设,形成了符合产业发展且具有西北园艺产业特色的农艺与种业专业学位研究生实践教学管理模式[10]。曹受金等[11]阐述了中南林业科技大学在课程体系建设、学术梯队建设与青年教师培养、创新人才培养机制等方面探索提高农艺与种业专业研究生培养质量的具体实践措施,并总结了实践效果,以期为提高人才培养质量提供参考;罗芬等[12]从课程体系建设、人才培养方式、教学实践、地方乡村振兴与师生科学研究等方面探索中南林业科技大学对专业性与实践性休闲农业人才能力的培养,着重突出专业、研究、团队与创新性,成效显著,助推了我国休闲农业高端人才的培养。因此,课程内容的更新直接关系到我国研究生培养的创新性和前沿性,它还随着科学的发展而不断变化。