农村基础设施对农业绿色发展的影响研究

作者: 王小妹 曾靖

摘要 以黄河流域整体及各省、区为例,根据2013—2022年的面板数据,构建相应的指标体系,利用熵权法计算该流域农村基础设施和农业绿色发展水平,最后采用OLS模型分析该流域农村基础设施对农业绿色发展的影响。结果表明:黄河流域农业绿色发展水平并不高,且发展趋势并不稳定,整体表现出“上游>下游>中游”的格局;农业绿色发展水平标准差存在较大曲折性,在发展的过程中表现出不稳定性,但最终都以标准差缩小为最终结果,具有一定的收敛特征;黄河流域及上游和中游的农村基础设施的发展对该流域农业绿色发展水平有显著的正向影响,下游则有显著的负向影响,且存在区域异质性。

关键词 农村基础设施;农业绿色发展;熵权法;黄河流域

中图分类号 F 323

文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)05-0230-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.05.048

Research on the Impact of Rural Infrastructure on Agricultural Green Development: A Case Study of the Yellow River Basin

WANG Xiao-mei, ZENG Jing

(School of Economics and Management, Yangtze University, Jingzhou,Hubei 434023)

Abstract This study takes the Yellow River Basin and various provinces and regions as examples, constructs corresponding indicators based on panel data from 2013 to 2022, uses entropy weight method to calculate the level of rural infrastructure and agricultural green development in the basin, and finally uses OLS model to analyze the impact of rural infrastructure on agricultural green development in the basin. The results indicate that:The level of green development in agriculture in the Yellow River Basin is not high, and the development trend is not stable. The overall pattern shows “upstream>downstream>midstream”. The standard deviation of agricultural green development level has significant twists and turns, showing instability during the development process, but ultimately results in a reduction of the standard deviation, which has certain convergence characteristics. The development of rural infrastructure in the Yellow River Basin and its upper and middle reaches has a significant positive impact on the level of agricultural green development in the basin, while there is a significant negative impact in the lower reaches, and there is regional heterogeneity.

Key words Rural infrastructure;Green development of agriculture;Entropy weighting method;The Yellow River Basin

农业是我国经济和社会发展的基础,我国政府历来重视农业的发展。自改革开放以来,我国农业获得了长足的发展,进入新时代以来,我国农业更是获得了巨大的进步,粮食产量获得了“二十连增”,粮食自给率超过了95%,进一步巩固了我国的粮食安全,人民的饭碗也端得更牢。虽然我国的农业发展取得了巨大的进步,但长期的粗放式发展也为我国农业的可持续发展蒙上了阴影,大量的农药、化肥等化学品的使用带来了严重的农业面污染,使得我国农业发展模式不得不发生改变,谋求更加绿色和高效的农业发展模式。从已有的研究和实践来看,农村基础设施的建设和完善能够有效地提高农业生产效率,调整农业产业结构,促进农业生产结构的升级,进而实现农业绿色可持续发展。自2004年“三农”问题成为中央一号文件的聚焦点以来,近21年的中央一号文件都在强调加大对“三农”的投入力度,“补齐农村基础设施短板”,实现“城乡融合发展”。党的二十大提出了要“统筹乡村基础设施和公共服务布局,建设宜居宜业和美乡村”,2024年中央一号文件提出了要“加强农业基础设施建设”“强化农业科技支撑”,实现“绿色兴农”。“十四五”规划也提出了要提升乡村基础设施建设水平,“推进绿色转型”。黄河流域上游和中游大部分地区生态较为脆弱,农业发展水平较低,而下游地区农业发展水平较高。因此,在谋求高效、绿色农业发展模式的背景下,研究黄河流域农村基础设施水平对农业绿色发展的影响,对于我国农业绿色发展和农业现代化发展有重要的理论意义。

农业绿色发展并非一个全新的概念,早在两千多年前的秦朝的《田律》中就提出了“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水”等有关环境保护的法律条文[1]。现代意义上的农业绿色发展是对传统农业的继承与发展[2],继承了传统农业的发展模式和理念,发展是应用现代的资本[3]、人才[4]、技术[5]和社会化服务[6]等与传统的农业相结合。随着农业的现代化的发展,我国的农业总产值和粮食产量获得了飞速发展,农业产业结构也在不断地优化和调整[7]。但农业现代化的发展带来的并不只是正面影响,还有很多负面影响。现代农业的发展加剧了使用和化学用品的使用,导致了“石化农业[8]”“白色农业[9]”出现,加剧了农业面污染。为了改变这一现状,促进农业绿色发展,我国政府采取了一系列措施。现代的农业绿色发展是通过各种生产要素的重新组合,通过先进的工业设备、科学技术和现代化的管理模式来实现规模化、集约化的绿色农业生产方式[10],降低农业生产要素的使用,提高农业产出效率[11]。

综上所述,现有的研究已经较为完善,但仍有可以补充的地方。现有的研究以全国范围为主,以黄河流域为主要研究对象的较少,有关农村基础设施对农业绿色发展影响的研究更为稀少。因此,该研究根据黄河流域2013—2022年的面板数据,构建农业绿色发展和农村基础设施发展指标体系,运用熵权法测算二者的发展水平,运用泰尔(Theil)指数和σ收敛衡量该流域农业绿色发展的区域异质性和收敛性,最后运用面板回归模型分析农村基础设施对农业绿色发展的影响。

1 模型设定、变量选取与数据来源

1.1 模型设定

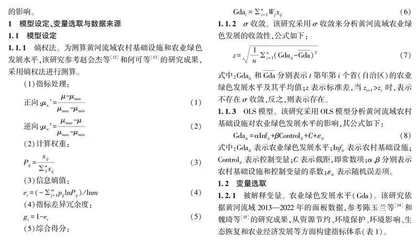

1.1.1 熵权法。为测算黄河流域农村基础设施和农业绿色发展水平,该研究参考赵会杰等[12]和何可等[13]的研究成果,采用熵权法进行测算。

(1)指标处理:

式中:Gdait表示农业绿色发展水平;Infit表示农村基础设施;Controlit表示控制变量;C表示截距,即常数项;α、β分别表示农村基础设施和控制变量的系数;εit表示随机误差项。

1.2 变量选取

1.2.1 被解释变量。农业绿色发展水平(Gda)。该研究依据黄河流域2013—2022年的面板数据,参考陈玉兰等[14]和魏琦等[15]的研究成果,从资源节约、环境保护、环境影响、生态恢复和农业经济发展等方面构建指标体系(表1)。

1.2.2 解释变量。农村基础设施(Inf)。为充分了解黄河流域农村基础设施的发展对该流域农业绿色发展水平的影响,该研究采用熵权法测算该流域农村基础设施的发展水平。参考王伟等[16]、邓晓兰等[17]的研究结果,将水利、电力、交通和卫生等基础设施的发展水平作为测算该流域农村基础设施发展水平的指标体系,其中农村公路长度用三等公路里程、四等公路里程和等外公路里程的里程之和来表示,具体见表2。

1.2.3 控制变量。该研究选取城镇化(lnUrb)、工业化水平(lnInd)、经济发展水平(lnRgdp)、受灾率(lnDis)、财政支农占比(lnFin)作为控制变量,城镇化(LnUrb)用城镇人口占总人口的百分比表示,工业化水平(lnInd)用第二产业增加值占地区生产总值的比值表示,经济发展水平(lnRgdp)用人均地区生产总值表示,受灾率(lnDis)用受灾面积占农作物播种总面积的百分比表示,财政支农占比(lnFin)用农林水事务支出占一般预算支出的百分比表示。

1.3 数据来源

上述各项指标的数据均来自《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和《中国人口与就业统计年鉴》,其中总氮、总磷及氨氦排放量主要参考赖斯芸等[18]和陈敏鹏等[19]的方法计算得来,公式如下:

式中:Eij、Gij、μij分别表示第i个省(自治区)第j种污染物的排放量、产生量和流失率;EUi表示单元数;ρij是排放系数。计算指标见表3。

2 实证结果与分析

2.1 黄河流域农业绿色发展水平分析 运用熵权法,对黄河流域2013—2022年农业绿色发展水平进行评价,其结果见表4。

由表4可知,黄河流域农业绿色发展水平的发展趋势并不稳定,存在较大的波动,但其均值超过了0.5。各年中,仅有2014、2018和2019年的农业绿色发展水平得分低于0.5,其余各年的农业绿色发展水平得分均高于0.7。各区域中,上游地区农业绿色发展水平得分的均值最高,中游的得分最低,下游则处于中间水平。各省份中,青海省和山西省的农业绿色发展水平得分均值相对较高,内蒙古自治区和陕西省的得分均值则相对较低,而下游的河南省和山东省的均值均高于内蒙古自治区和陕西省,这也使得上游的均值最高,而中游的均值最低,但综合来看,各省份的均值均在0.53~0.59,差别并不大。

2.2 区域异质性分析

由于黄河流域跨度较广,既有东部沿海省份,又有西部内陆省份,不同地区的省份之间农业绿色发展水平也存在一定的差异。因此,运用泰尔(Theil)指数对黄河流域各区域之间农业绿色发展水平的差异进行分析,具体见图1。

由图1可知,黄河流域整体泰尔(Theil)指数发展趋势表现出“头肩”型发展趋势,在2013—2015年表现出上升趋势,2015—2017年表现出下降趋势,2017—2019年表现出上升趋势,并在2019年达到最大值,2019—2022年则是表现出曲折下降的趋势。相较于整体趋势,区域内差异指数发展趋势较为平缓,在2013—2019年表现出曲折上升的趋势,2019—2022年则同样表现出曲折下降的趋势,这表明各区域内省份之间农业绿色发展水平存在差异,这种差异在2019年前表现出扩大趋势,2019—2022年则有开始缩小。区域间差异指数2013—2015年表现出上升趋势,2015—2016年下降,2016—2019年上升,2019—2022年则表现出下降,说明该流域区域间差异总体也表现出减小趋势。