新工科+新农科背景下农林院校农业机械学课程思政建设探索

作者: 张顺 李兆东 况福明 熊玮 王韦韦 秦宽 伍德林

摘要 随着农业现代化的快速发展,乡村振兴战略的持续推进,从事农业生产机械化专业人才需求大,对农林院校机械类学生专业能力培养与职业理想塑造提出了新的要求。课程思政是实现立德树人教学目标的重要抓手,也是 “培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的重要途径。探讨了“新工科”“新农科”融合建设背景下“工农”交叉属性课程的思政教学目标,并从教学目标重塑、教学内容重构、教学方法重设3个方面探索了农业机械学课程思政的建设路径,寻求非思政类专业课程价值引领、知识传授与能力提升协同育人方法,为农林院校机械类专业课程思政建设与教学提供参考。

关键词 农业机械学;课程思政;问题导向;“工农”交叉

中图分类号 S-01;G 641 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)05-0266-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.05.057

Exploration of Ideological and Political Education of Agricultural Mechanics in Agricultural and Forestry Universities Under the Background of New Engineering+New Agricultural Science

ZHANG Shun, LI Zhao-dong, KUANG Fu-ming et al

(School of Engineering, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036)

Abstract With the rapid development of agricultural modernization and the continuous promotion of rural revitalization strategy, there is a great demand for professional talents engaged in the mechanization of agricultural production, which puts forward new requirements for the cultivation of professional ability and the shaping of professional ideals of mechanical students in agricultural and forestry universities. The ideological and political education is an important measure in realizing the teaching goal of morality education and an important way of “what kind of people to cultivate, how to cultivate people, and for whom to cultivate people”. This paper discussed the goal of the ideological and political education of “Engineering and Agriculture” interdisciplinary courses under the background of the integration of “New Engineering” and “New Agriculture Science”, and explored the construction path of the ideological and political education of Agricultural Mechanics courses from the following three aspects, the reshaping of the teaching goal, the reconstruction of the teaching content, and the resetting of the teaching method, so as to seek a synergistic education approach integrating value leadership, knowledge teaching and competence enhancement in non-ideological and politics professional courses. This paper provided references for the ideological and political education of mechanical engineering courses in agricultural and forestry universities.

Key words Agricultural Mechanics;Ideological and political education;Problem orientation;“Engineering and Agriculture” interdisciplinary

2019年9月5日,习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中提出,以立德树人为根本,以强农兴农为己任的重要指示精神,强调农业农村现代化关键在科技和人才[1-2]。随着农业现代化的快速发展,乡村振兴的持续推进以及各省市机械强农意识的提升与行动,虽然农林院校机械类专业学生的培养水平不断提升,但毕业后奔赴基层从事农业机械专业的人才却愈发缺乏,学农不事农、事农不爱农的现象较为普遍,使得基层农机技术人才极度短缺,导致农村农业机械化发展放缓,农业生产新模式、新技术及新装备推广应用不畅[3-4]。农业农村现代化离不开农业机械化,因此,基层农机技术人才的缺失严重阻滞了农业农村现代化的发展[5-6]。

时任教育部高等教育司司长吴岩在“新时代云南省本科教育工作会议”上提出“加快建设发展新工科、新医科、新农科、新文科,牢牢抓住提高人才培养能力和水平的核心”的学科“四新”建设[7]。其中,新工科是为了适应新经济、新产业的发展需求,以互联网和工业智能为核心,包括大数据、云计算、人工智能、区块链、虚拟现实、智能科学与技术等相关工科专业,并推动现有工科专业的改造升级,旨在培养具备突出技术创新能力及善于解决复杂工程问题的卓越工程师,为应对新一轮科技革命和产业变革提供坚实的人才支撑。新农科立足于当代农业发展的新形式、新业态,注重高新技术,如大数据、人工智能、物联网、生物育种等融合应用,实现农业生产智能化和精准化[8-9]。可见,新工科和新农科都是基于新时代高质量发展面向新经济结构调整和产业变革需求,用现代科学技术创新发展新兴专业,改造提升现有专业的多学科交叉融合建设,是高等教育应对科技革命和国际竞争挑战的战略性行动计划[10-11]。

作为农林院校专业核心课程,农业机械学虽然主要讲授农业机械装备,但为更好地理解农业机械的结构特点、工作原理与设计思想,需掌握一定的作物生长规律、土壤性状、物料特性、农事操作等基本农学知识,因此,农业机械学是一门具有代表性的讲究“工农融合”教学的课程。在新工科与新农科融合发展的背景下,探索农业机械学课程思政建设,形成价值引领、知识传授与能力提升同向而行、协同育人的课程思政教学方法,对于培养以强农兴农为己任的知农爱农新型农机专业人才具有重要意义。

1 课程特色与思政教学目标

农业机械学一般是农林院校国家级特色专业农业机械化及其自动化专业的专业核心课程,同时也是类似机械设计制造及其自动化等机械类专业的专业必修课程。课程内容主要涵盖典型或通用农作物生产机械的主要构造、工作原理与设计方法,具有极强的专业性、逻辑性与实践性特点。课程一般在大三学期开设,先修课程主要有《高等数学》《理论力学》《材料力学》《机械原理》《机械设计》《流体力学》等,故该课程衔接工科基础理论与农业机械专业设计及应用,担负着夯实专业技能、塑造职业理想的重要作用。

课程思政是非思政课实现立德树人教学目标的重要组成部分,也是“守好一段渠、种好责任田”的重要环节,亦是回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本问题的重要抓手[12]。《高等学校课程思政建设指导纲要》对工学类和农学类课程均有明确指示[13]。工学类专业课程要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。农学类专业课程要加强生态文明教育,引导学生树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,要注重培养学生的“大国三农”情怀,引导学生以强农兴农为己任,“懂农业、爱农村、爱农民”,树立把论文写在祖国大地上的意识和信念,增强学生服务农业农村现代化,服务乡村全面振兴的使命感和责任感[14-15]。农业机械学课程兼具“工”“农”属性,使得其课程思政建设路径更为宽广,要求也更为严格,不仅要注重工程伦理教育,增强生态环保理念,充分应用现代科学技术,实现农机、农艺、农信、农地融合,而且要树立“一懂两爱”的“大国三农”情怀与追求卓越的工匠精神,更要培养学生拥有国际视野,立足国情,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,为党和人民的农业现代化建设与乡村振兴留住更多的专业人才[16]。

2 课程思政建设路径

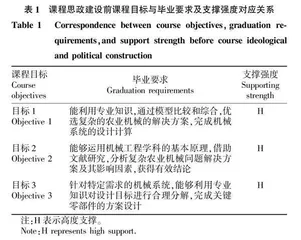

2.1 重塑教学目标 传统农业机械学课程的教学目标仅停留在知识目标与能力目标,如表1所示。表1为传统工程教育认证体系下农业机械学的课程教学目标,注重学生专业知识和技能的培养,缺少价值引领与理想塑造。

本着以立德树人为根本,培养以强农兴农为己任的知农爱农新型人才的宗旨,围绕课程内容属性与农业现代化发展需要,构塑以价值引领、知识传授与能力提升同向而行、协同育人的课程目标,如表2所示。

2.2 重构教学内容

2.2.1 问题导向,三向发力。围绕课程特有的涵盖农业生产耕、种、管、收,产前、产中、产后各环节作业机械内容,结合当前农业生产实际,归纳农业生产全程机械化各环节的短板问题,提炼短板问题背后的工程问题,挖掘工程问题本质上的科学问题,形成问题主线。在各环节的短板问题上融入思政元素,如免耕播种机械章节中秸秆全量还田导致播种机构易发生秸秆缠绕,影响播种效果的短板问题对应的黑土地保护、粮食安全等关系国家稳定、民族命运的话题,熏陶家国情怀,拔高专业站位。在短板问题背后的工程问题方面,借助智慧课堂、虚拟仿真实验室、机库实操课堂,掌握解决短板问题农机装备的基本构造、工作原理,有的放矢地训练学生的实践意识、工程思维、工程伦理等工程素养。剖析工程问题本质上的科学问题,如秸秆还田涉及的清秸机构、秸秆根茬、土壤三者间的物料特性、互作机理,以及作物栽培农艺要求,融入该领域知名专家学者的探索精神,如农业农村部保护性耕作研究中心主任,中国农业大学李洪文教授团队历时12年,创制了秸秆高效清理,高速单粒精量排种,播深均匀控制的玉米免耕播种关键技术装备,荣获国家科学技术进步奖二等奖。将枯燥的理论公式佐以富有中国心、民族魂、“三农”情的大国工匠事迹,培养学生敢于攀峰的科学品质及追求卓越的工匠精神。

2.2.2 农作通识,机艺融合。融入主要农作物的基本农作通识,以及相关的古籍农书、农业谚语、新栽培技术与模式。如让学生收集和讲解与课程教学相关的农业谚语或农作经验,体会在气象科学不发达的过去,农业谚语对促进农业生产丰产丰收的重要作用,在科学种地普及的今天,仍具有现实的指导意义。通过农业谚语或农作经验的学习,不仅可以消除不同生源背景学生的农业生产认知差异,以更好地掌握农作物基本的生长习性和生命历程,助力学生构建内化的农业生产知识体系,培养农机农艺融合意识,切身感受祖国历史悠久、流传千年的农耕智慧。引导学生能依据新时代农业的高质量发展要求,积极参与科学实践,依据新栽培技术和模式,如玉米大豆带状复合种植技术,再生稻绿色丰产高效栽培技术,小麦播前播后二次镇压抗逆高效技术,总结提出新的农业谚语,力求守正创新。