乡村振兴视域下农民素质提升策略研究

作者: 涂小丽

摘要 高素质农民是推动农业农村现代化、实现乡村全面振兴的关键要素。在深入分析农村人力资源现状与地方现代农业发展人才需求之间差距的基础上,借鉴国内外先进的农民教育模式和理念,结合泰州农业现代化发展的实际需求,提出“聚力引才、聚焦育才、聚能用才、聚势留才”,全面提升农民的科技文化素质,为乡村振兴战略提供人才支撑,促进乡村经济的高质量发展。

关键词 乡村振兴;农民素质;多措并举;长效运行机制

中图分类号 F 323.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)05-0272-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.05.059

Research on the Strategies for Improving the Quality of Farmers from the Perspective of Rural Revitalization

TU Xiao-li

(Jiangsu Agriculture and Animal Husbandry Vocational College, Taizhou, Jiangsu 225300)

Abstract High quality farmers are the key elements in promoting agricultural and rural modernization, and achieving comprehensive rural revitalization. On the basis of in-depth analysis of the gap between the current situation of rural human resources and the talent demand for local modern agricultural development, this article drew on advanced models and concepts of farmer education at home and abroad. According to the actual demands of agricultural modernization development in Taizhou, this paper proposed “gathering strength to attract talents, focusing on nurturing talents, gathering energy to use talents, and gathering momentum to retain talents”, which comprehensively improved the scientific and cultural quality of farmers, provided talent supports for the rural revitalization strategy, so as to promote high-quality development of rural economy.

Key words Rural revitalization;Peasant quality;Multiple measures;Long-term operation mechanism

农民是乡村振兴战略的关键主体,其科技文化素质是推动农业农村现代化、实现乡村全面振兴的决定性因素。2021年农业农村部印发《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》,提出统筹推进农业农村各类人才队伍建设,农业农村人才总量不断扩大、结构明显优化、素质大幅提升,为保障粮食安全、决胜脱贫攻坚、推进乡村振兴提供了坚强有力支撑。2023年中央一号文件提出实施高素质农民培育计划,开展农村创业带头人培育行动。《中国农村发展报告2024》提出:发展新质生产力,要夯实农业农村人才根基,构建乡村全面振兴人才队伍。培养造就一支高素质农业农村人才队伍是发展农业新质生产力、推动乡村全面振兴的迫切需要,是解决 “ 三农”问题的根本途径,是实现全体人民共同富裕的必然要求。笔者在深入分析农村人力资源现状与地方现代农业发展人才需求之间的差距的基础上,提出“聚力引才、聚焦育才、聚能用才、聚势留才”,全面提升农民的科技文化素质,激活乡村振兴人才发展活力,促进乡村经济的高质量发展。

1 农村人力资源现状分析

随着我国农村经济社会发展和教育事业的进步,农民科技文化素质总体呈稳步提升趋势,但与城镇居民相比仍存在较大差距。

1. 1 农村人力资源匮乏,整体素质偏低

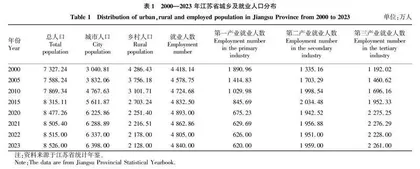

近年来,高速发展的城镇化使得城镇规模不断扩大,农村外出务工人员不断增加,人口流失严重,涉农人员大幅度缩减,农业经济不断下滑。乡村人力资源开发不足,青壮年农业劳动力欠缺,受教育水平普遍偏低,成为制约农民增收的主要因素。据江苏统计年鉴显示:2023年末,江苏省总人口8 526.00万人,其中乡村人口2 128.00万人,约占总人口的25%;全省就业人数

4 840.00万人,第一产业就业人数620.00万人,占比为12.8%(表1)。在抽样调查的农业人口中,高中及以上文化程度仅占 22.1%;25~54岁人口占37. 6%,55岁及以上人口占43.7%;农村居民人均可支配收入30 488元,城镇居民人均可支配收入63 211 元。

随着农业现代化的不断推进,现代化的生产方式、新技术、新产品等对农民的要求也越来越高,由于农民整体素质偏低,对先进生产技术及现代化机械的接受程度和熟练使用程度较差,直接影响着农业科技的应用率及农业科技成果的转化率[1],严重制约了农业现代化建设的步伐,在很大程度上也妨碍了农民的经济收入提高和生活改善。

1.2 农村人才发展的运行机制不健全,缺乏吸引力

长期以来,社会对农民这个职业存在一些偏见,农业耕作被认为是辛苦的体力劳动,耕种时间长,产业链薄弱,收入不稳定;农村地区交通运输、信息通信、水利设施等基础设施薄弱,养老、教育、医疗等公共服务保障资源匮乏,严重制约着农村人才的培养和发展[2]。地方政府扶农惠农政策落实不到位,金融支持体系不完善,涉农创业风险大;农村人才引进、培养、发展保障制度体系不健全,发展空间受限,加大了农村人才发展和经济创新的难度;文化、社交等软实力缺失,就业机会少,缺乏家庭与社会认同等使得大量年轻人对从事农业生产毫无兴趣,不愿意留在农村,现代农业发展面临后继无人的困境。

2 乡村振兴视域下现代农业发展对人才培养的诉求

农业农村人才是强农兴农的根本。随着农业产业结构的调整升级以及新农村建设的深入推进,现代化生产方式、新技术、新产品等对农民的要求也越来越高。《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》根据功能和定位,把农业农村人才划分为主体人才、支撑人才和管理服务人才。

2.1 主体人才

主体人才包括具备领导、管理、决策等能力,负责乡村建设和管理的农村基层组织负责人,掌握现代企业经营管理能力和农业产业规划能力的家庭农场、专业合作社等新型生产经营服务主体带头人。

2.2 支撑人才

支撑人才包括掌握现代农业新技术、新机械等生产要素,从事生产并推广的农业技术人才;具备较高的科技素养和专业知识,从事农业科技研发创新和推广服务的农业科研人员和科技管理人才[3];拥有一定的资金基础和管理经验的社会化服务组织带头人、农业企业家;具有开拓精神、能够引领乡村发展的创新创业带头人。

2.3 管理服务人才

管理服务人才包括熟悉农村基层法律、能够引导乡村长治久安的农业综合行政执法人才;推动农村宅基地、承包地、集体产权等农村事务改革服务人才;提供乡村教育文化服务、医疗卫生、人居生态环境整治等社会事业管理的农业公共服务人才。

3 多措并举,建立稳定的农村人才培养长效运行机制

农民科技文化素质的培养与提升是一项长期而艰巨的任务。泰州地处江苏中部地区,农业资源丰富,形成了以优质稻米、绿色蔬菜、特色水产为主导的农业特色产业体系。近年来,以农业高质量发展为主题,根据“三分、三创、三促”的总体思路[4],政、校、企、农多方协同,构建乡村人才培育长效运行机制,全方位培养、引进现代农业发展急需的人才,为推动农业农村现代化提供坚实的人才支撑。

3.1 聚力引才,培育乡村振兴带头人队伍

一是深化产学研合作。加强与省内外涉农高校(科研院所)合作,联合江苏农牧科技职业学院、江苏省农业科学院泰州农科所、南京农业大学泰州研究院设立农业科技创新与推广平台,围绕制约泰州现代农业发展急需解决的关键技术和“卡脖子”问题,开展联合研究攻关,为全市现代农业农村发展提供科技支撑。加大农业科技项目资金支持力度,通过共建工程研究中心、产业技术研究院、科研工作站等创新平台,引进高科技人才资源开展农业科技试验研究。建设省级现代农业产业技术体系推广示范基地,充分发挥科技镇长团的“桥梁纽带”作用,主动对接省现代农业产业技术体系首席专家、岗位专家,到基地开展农业科技成果示范、组装集成与推广,推动专家人才走进乡间田头,将科技成果延伸到乡村,提升“三带两助”效能,引导培养一批农业农村高科技领军人才。二是全面落实农村人才队伍建设发展规划,用好驻村第一书记、科技特派员、科技镇长,出台产业发展、人才激励、社会保障、项目扶持、资金支持等一系列惠农政策,完善基层就业政策,引导青年大学生、科技人员、退役军人和企业家返乡创业,带动科技、项目、资金等资源要素下沉乡村[5],通过“人才、产业、金融、政策”组合拳,建立乡村人才培养激励保障机制,优化农村就业创业环境,为乡村产业发展注入新要素、新动能、新活力,把人才资源转化成乡村发展新动能。

3.2 聚焦育才,打造高水平乡村人才队伍

出台《关于定向培养基层农业农村人才的实施意见》《泰州市乡土人才“1333”培育工程实施办法》《泰州市凤城英才计划乡土人才培育办法》《泰州市加快推进乡村人才振兴实施方案》等一系列政策,完善乡村就业创业保障体系,增强农业农村吸引力,调动各类人才返乡回村,打造高水平乡村人才队伍。

3.2.1 壮大农技推广人才队伍。围绕重点建设的乡村特色产业,实施“百名农技推广专家培养工程”“基层农技人员知识轮训工程”,加快基层农技人员知识更新,每年组织一批学历较低的基层农技人员到涉农高等院校接受本科学历教育,选送部分优秀农技人员攻读农业推广硕士,提升基层农技人员学历层次;按照定期轮训计划安排,分产业、分类型组织农技人员脱产培训,不断提升基层农技人员的素质[6];实施“蒲公英”科普工程,引导农技推广人员下基层,成立科普惠农服务站,指导乡镇开展农业科技创新与推广。深化政校合作,开展联合办学,采取“定点招生、定向培养、推荐就业”方式,每年招收一定数量的泰州籍高中毕业生,参加高等教育涉农专业学习,作为农技推广后备队伍培养,毕业后回户籍所在地从事农业农村工作,不断壮大农技推广骨干队伍。

3.2.2 实施高素质农民培育工程。围绕乡村振兴总体目标,结合产业发展和农民实际需求,以强化教育培训为途径,以认定管理为手段,以政策扶持为动力,组织实施高素质农民培育工程,培养一批与现代农业发展需求相适应的高素质职业农民。提升一批有经验、会生产的“老农”,吸引一批爱农村、想创业的“新农”,引进一批懂技术、能创新的“知农”。开发优质稻米种植技术、绿色蔬菜种植技术、特色水产养殖技术、农产品加工技术、休闲农业与乡村旅游服务技能等针对性强、实用性高的“菜单式”培训课程,从转变观念、适应新业态、提升实践操作能力等角度开展“理论学习+实践指导”,以农业全产业链发展为导向,匹配现代农业产业结构,传授智慧农业、休闲农业、智能农机装备、生态修复等专业知识,提高课程的时代性和应用性。