五治融合:乡村治理现代化的生成逻辑

作者: 戚嘉明

摘要 乡村治理现代化是推进我国治理体系和治理能力现代化的重要基础,对国家治理现代化有着重要的支撑作用。基于各地乡村治理实践的经验案例,采用扎根理论的研究方法,呈现出乡村治理现代化的生成逻辑。结果表明,实现乡村治理现代化需充分体现政治引领的核心地位,实现“法治、德治、自治”有机结合,并以智治支撑为重要赋能。

关键词 乡村治理;五治融合;现代化

中图分类号 D669.3 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)01-0256-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.01.057

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Five Governance Integration: The Generative Logic of Rural Governance Modernization—A Grounded Analysis Based on Typical Cases

QI Jia-ming

(School of Economics and Management, Zhejiang Ocean University,Zhoushan,Zhejiang 316022)

Abstract Rural governance modernization is a crucial foundation for advancing the modernization of the governance system and governance capabilities in China. It plays a vital supportive role in the modernization of national governance. This paper presents the generative logic of rural governance modernization based on empirical cases of rural governance practices across the country, using the grounded theory research method. The study reveals that the modernization of rural governance must fully reflect the core position of political guidance, which is the backbone of the rural governance system. The modernization process also necessitates an organic combination of “rule of law, rule of virtue, and autonomy”,which is the cornerstone of rural governance. Additionally, intellectual governance support plays a pivotal role in modernizing rural governance.

Key words Rural governance;Five treatment integration;Modernization

基金项目 浙江省省属高校基本科研业务费项目(2019J00058)。

作者简介 戚嘉明(1997—), 男,浙江宁波人,硕士研究生,研究方向:农村发展。

收稿日期 2023-02-13;修回日期 2023-03-09

党的十九届四中全会通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,明确提出把推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。党的二十大报告再次强调,把我国制度优势更好转化为国家治理效能。农村作为国家治理结构中的神经末梢,能否实现治理现代化,不仅决定着乡村振兴战略与农业农村现代化的成败,也直接体现国家治理体系和治理能力现代化整体水平的高低和质量。探究如何推进农村治理现代化,提高农村社会治理能力和水平,破解社会转型中农村治理的难题,成为社会各界广泛关注的重大议题。

现代化是乡村治理的根本取向,但新的发展要求与我国乡村治理现状之间的张力短期内还无法消除[1],面对乡村治理问题,核心是需深入探讨治理主体之间互动关系及治理方式[2],沈迁[3]发现复合型治理结构不仅衍生“政治-行政-自治”三元统合的治理机制,而且提升乡村实质治理能力,实现规则之治、稳定生态与治理有效。部分学者在分析农村现状的基础上,进一步提出了推进乡村治理现代化的具体路径,邱春林[4]认为要立足于村民诉求,深入推进乡村自治、法治和德治体系;孔祥成等[5]通过纵横剖析中国乡村治理的传统礼治、转型期法治和新时代“三治”的百年进程,探究三者之间继替演化的逻辑与乡村治理现代化的创新路径。

研究乡村治理问题不仅需要从实践层面持续展开乡村治理,更要从理论层面深入推进,现阶段学界在分析乡村治理案例方面还较为单一,常见的是以一个或多个案例为立足点,使用分类和比较的方法进行归纳总结,缺乏更深入的理论研究。随着现代化的推进,乡村的治理体制、管理方式也在不断演进,国内一些地方已经有了一些实践性的措施,笔者运用程序化扎根理论对2021年中央农办、农业农村部发布的第三批全国乡村治理典型案例进行分析,以揭示乡村治理现代化的生成逻辑。

1 研究设计

1.1 案例选取

案例的真实性、典型性和代表性是通过扎根理论生产出科学合理的理论框架的前提,该研究选取农业农村部办公厅、国家乡村振兴局2021年10月在其官方网站发布的第三批全国乡村治理典型案例作为分析资料,选取上述案例是基于以下2方面的考量:一是案例具有代表性,这38个案例是农业农村部在全国范围内进行筛选,能够反映当下的乡村治理实践,且案例本身也受到全社会的广泛关注;二是案例类型多元化,该批乡村治理典型案例涵盖①运用清单制、创新治理方式,②强化组织领导、完善治理体制,③发挥“三治理”作用、健全治理体系,④保障民生服务、提升治理能力4个方面,其内容覆盖乡村治理的主要领域,且38个案例所涵盖的地理区域也具有广泛性,能够保证研究的信度与效度。为进一步提高研究结果的可靠性,编码人员将其中的8个案例留作饱和度检验,以验证扎根分析所得出的核心范畴是否通过理论饱和度检验,剩余的30个案例用于扎根理论建构[6]。

1.2 研究方法

扎根理论最初是美国学者Glaser和Strauss基于社会学理论所提出的质性研究方法,旨在没有进行任何理论预设的情况下,从数据中“发现”理论。程序性扎根研究方法包括开放式编码、轴心式编码和选择式编码3个阶段,在研究之前一般要求研究者保持开放,不带有主观的理论假设,主张从大量的经验资料中建构理论,使得经验研究和理论建构紧密联系起来。该研究通过分析农业农村部发布的乡村治理典型案例、遵循规范的操作步骤建构,出对复杂现象的一般性认识,从而深化理解乡村治理。

2 资料分析

2.1 开放式编码

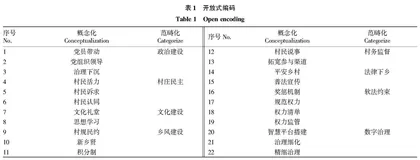

开放式编码的目的在于对原始文本资料进行标签化,从而提炼出具体的概念和范畴[6]。编码人员经过反复思考、讨论和比较所提出的初始范畴并借助NVivo12软件在开放性编码阶段抽象22个概念,并聚类形成8个范畴,见表1。

2.2 主轴式编码

编码人员在开放式编码的基础上,将所得的范畴重新组织、整合并通过聚类分析在不同范畴之间建立联系,形成5个主范畴,见表2。

2.3 选择式编码

是指将主轴编码所发现的独立范畴经过进一步分析和归纳,识别出一个可以囊括其他所有范畴的“核心范畴”,并开发出能够统领整个范畴的故事线[8]。结合研究主题,该研究通过对范畴关系进行分析和归纳,构建出乡村治理现代化生成理论模型,见图1。

2.4 理论饱和度检验

编码人员对预留的8个案例文本资料进行同样的编码过程,即再一组编码人员对这8个案例独立编码,结果显示没有出现新的概念和范畴。这说明预设的乡村治理现代化生成逻辑基本达到理论饱和。

3 结果分析

随着农村改革和发展进程的加快,乡村治理已经成为人们关注的重要问题。在乡村治理中,实现“五治融合”尤为重要,其中“自治、法治、德治、政治、智治”各司其职,协同作用,构成了一个完整的治理体系。在这个治理体系中,“政治”发挥着引领作用,是实现“自治、法治、德治”的基础。政治的引领作用体现在党的领导中。在乡村治理中,党的领导的优势得到了充分发挥,发挥了领导骨干的作用,发挥了思想、政治和组织力量的作用,带领农民群众走向全面发展和繁荣。

发挥党的政治引领作用,能够最大限度地调动“自治”的基础作用、“法治”的保障作用、“德治”的教化作用,乡村治理体系才得以形成和健全。在现代社会,科技的发展对乡村治理的促进作用也日益凸显,乡村治理的数字化转型提高了基层社会的活力和效率。综合运用数字化治理平台,用智治赋能“三治”,使村民和村干部通过线上平台更快捷、全面地参与乡村治理,并且通过激励方式的数字化激发村民参与热情、提高村民参与度,让村民从智治的“被动接受方”向“主动参与者”转变。

3.1 政治引领:强化党的领导核心作用

党的二十大报告指出:“推进以党建引领基层治理,持续整顿软弱涣散基层党组织,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”[9]。党组织是社会上各种其他组织的核心,必须将党组织的意图和主张转化为各种组织群众的纲领和行动。政治引领体现乡村治理中的政治建设,具体而言是坚持党的领导,农村基层党组织服从中央集中统一领导,确保乡村治理工作始终沿着正确政治方向;同时加强基层党组织建设,不仅吸收和挖掘人才还要注重能力的提升,乡村治理作为国家治理的根基,应当始终坚持以党建为引领,推进乡村治理现代化。

长春市双阳区和济宁市曲阜市等案例说明了只有乡村基层党组织坚强有力,才能有效推进乡村基层治理,加强基层党组织建设,积极发挥引领村民共建共治的作用,才能更好地深入人民群众之中,切实解决民生难题,提升村民的获得感与幸福感。要将党建的有效性体现在村内治理的问题解决中,通过“自上而下”的上级党组织督导和“自下而上”的基层党员动员村民的办法,确保乡村治理机制畅通以及激发村民内生动力,这样的方式既打破了乡村治理既有困境,更推动了中国共产党领导下乡村“五治”体系的融合。

3.2 法治保障:厚植基层法治根基

法治化是社会治理的基本规则,要运用法治思维、法治方式去解决基层社会治理问题、社会矛盾和社会冲突,在乡村治理过程中,法治是乡村治理体系的保障,以防范风险、维护社会稳定、促进公平正义、注入活力、加强乡村基本权利服务平台和体系、促进法律援助满足村民需求为基础,同时法治也是调解乡村社会关系的基本方式,强化法治的保障作用,是推进乡村治理法治化和治理现代化的现实需要。需要加强法治基础教育,促进法律服务向乡村渗透,促进法律资源在地方层面的集中。

乡村政府一般没有立法权,不能制定更为细化的法律条款,需要借助村规民约的建设作为基层立法的补缺。第一,要营造全面学法、懂法、守法用法的社会环境,加强对群众的法治宣教是一个重要的抓手,如武汉市蔡甸区和海南省儋州市通过新媒体法治宣讲、家庭教育公益大讲堂等方式扩宽普法宣传载体,传播法律知识,不断提高乡村法治水平,逐步形成自觉守法、全民懂法、遇事找法的乡村良序,更以优质的法律服务和坚强的法治保障,助推乡村治理现代化。第二,要加强对组织内部的权力监督,并构建政府组织、部门引导、社会支持、群众参与的法治乡村建设工作格局,宁波市宁海县、厦门市海沧区和河南省济源市等运用小微权力清单,持续深化创新,标本兼治推进乡村依法治理,有效解决小微权力权责不清、程序不严、执行失范和监督薄弱等问题,促进了党和人民群众关系和谐和乡村社会稳定。第三,重视发挥村规民约的“软法”约束作用,如南昌市南昌县和石家庄市鹿泉区等则运用“红黑榜”等方式,通过批评教育、反面教材等形式,限制农村普遍存在的不守规矩但不足以就违法论处的行为,使村规民规具有“软法”的效果,提高乡村社会治理法治化水平。