数字普惠金融对农户土地出租行为的影响效应研究

作者: 冉光和 黄正国

摘要 数字普惠金融怎样影响农户土地出租行为值得深入探索。利用中国家庭追踪调查数据构建多时点DID模型对农户出租土地行为产生的经济效益和数字普惠金融对农户家庭的经济效益进行分析,同时构建Probit模型评估数字普惠金融对农户土地出租行为的影响。结果表明,数字普惠金融在促进农户土地出租和提高工资性收入方面发挥了积极作用,但与之伴随的是经营性收入的抑制。同时,研究还发现出租土地的农户相对于不出租土地的家庭,工资性收入较高,但出租土地会抑制其经营性收入。上述效应在不同地区存在差异,且劳动力禀赋较高的家庭会获得更高工资性收入和经营性收入。由此得出,数字普惠金融和土地出租对农村家庭的经济状况产生了复杂的影响。数字普惠金融可以作为一种工具,促进农业土地的流转,实现土地资源的高效利用。在推动数字普惠金融的同时,也需要考虑如何平衡农户的工资性收入和经营性收入。因此,政策制定应当因地制宜,最大程度地促进农村经济的可持续增长,并提高农户的整体福祉。

关键词 数字普惠金融;土地流转;农村经济

中图分类号 S-9;F 321.1;F 323.8 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)22-0215-11

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.22.045

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Impact of Digital Inclusive Finance on the Land Leasing Behavior of Farmers

RAN Guang-he,HUANG Zheng-guo

(School of Economics and Business Administration, Chongqing University,Chongqing 400044)

Abstract The impact of digital inclusive finance on the land leasing behavior of farmers is worth exploring in depth. This study uses data from the China Family Panel Studies to construct a multi-time point DID model to analyze the economic benefits generated by farmers’ land leasing behavior and the impact of digital inclusive finance on the economic benefits of farming households. At the same time, a probit model is constructed to assess the influence of digital inclusive finance on farmers’ land leasing behavior. The results show that digital inclusive finance plays a positive role in promoting land leasing by farmers and increasing wage income, but it is accompanied by a suppression of operational income. The study also finds that households that lease land, compared to those that do not, have higher wage income, but leasing land suppresses their operational income. These effects vary by region, and households with higher labor endowments obtain higher wage and operational incomes. This study indicates that digital inclusive finance and land leasing have complex impacts on the economic conditions of rural families. Digital inclusive finance can serve as a tool to promote the circulation of agricultural land and achieve efficient utilization of land resources. While promoting digital inclusive finance, it is also necessary to consider how to balance the wage income and operational income of farmers. Therefore, policy-making should be tailored to local conditions to maximize the sustainable growth of the rural economy and improve the overall welfare of farmers.

Key words Digital inclusive finance;Land transfer;Rural economy

从古至今,土地一直是经济社会发展的重要基础。我国土地制度的发展是我国经历的经济社会变革的生动写照。初期的公有制土地制度,到改革开放后的土地使用权出让制度,再到近年来的集体土地建设用地入市改革,我国土地制度经历了不断的演变和优化,反映出社会主义市场经济制度的逐步完善。

过去通过剪刀差的方法吸取农业生产剩余,农业为我国启动工业化的资本积累作出了不可磨灭的贡献。经济高速发展时,大量农业用地被政府低价征收用于工业建设,政府通过压低工业用地价格以实现招商引资,另外商业用地的买卖也使得政府有足够的资金以建设城镇,土地财政再次为我国的城镇化提供了资本的积累。土地征收和土地增值收益分配的城市偏向型政策导致乡村发展长期落后于城镇[1]。当前我国经济发展步入新阶段、新常态。乡村不仅为我国的经济发展、经济转型提供了广阔的腹地和生产剩余,在乡村振兴国家战略背景的当下更有可能成为我国经济新的发展空间和增长点。具有大量土地资源储备的乡村地区将迎来新的发展机遇,土地的资源价值与空间价值将逐步显化为土地增值收益,土地增值收益的分配格局将扭转原先的城市偏向转为主要用于乡村发展的分配格局[2]。当前土地流转、宅基地有偿退出、土地承包经营权自愿退出等体制机制有利于土地资源的有效配置,有利于要素的自由流动,有利于新型经营主体介入乡村发展。

土地流转是农业现代化和乡村振兴的关键环节,它有助于优化土地资源配置,提升农业生产效率。然而,我国农村土地权属的复杂性以及农户对土地的高度依赖性,造成了土地流转的规模小、效率低的问题。同时,我国农村土地流转主要依靠农户自身,缺乏专业的土地流转服务机构,使得流转过程中信息不对称、流转成本高等问题制约了土地流转的深化发展。农业生产具有特殊性和不确定性,市场风险和生产风险也在一定程度上限制了土地流转的进一步推进。更为重要的是,如果土地流转没有得到有效的管理,可能导致农业环境的破坏和农业生态环境的恶化。此外,我国的土地流转相关法律法规尚不完善,部分地方存在土地流转的随意性,甚至出现了一些乱象和非法行为,严重挫伤了农民对土地承包商的信任度,降低了土地的流动性。乡村振兴战略的提出,使得土地制度改革进入了一个新的历史阶段。本质上,乡村振兴战略是要实现城乡发展的均衡,这需要土地制度能够适应现代化经济体系的要求,实现土地资源的合理配置和高效利用。因此,乡村振兴战略的实施对我国土地制度提出了新的挑战。然而当前我国土地制度还存在一些明显的问题:城乡土地使用制度的不平等,使得农村土地资源得不到充分利用,阻碍了乡村经济的发展;土地产权制度的不完善,使得农村土地产权转让存在诸多难题;土地供应制度的僵化,导致土地市场的活力不足,影响了乡村土地资源的有效配置。这些问题都需要人们在深化土地制度改革的过程中进行深入研究和解决。

1 文献综述

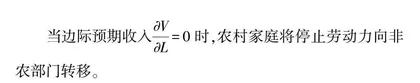

许多文献研究了农户土地流转决策的影响因素[3-4],农地流转取决于市场的需求和供给,农地生产成本、使用成本、交易成本、现有规模等因素都会对农地流转产生影响[5]。当非农就业机会增加时,农户更愿意将他们的农地租赁给那些拥有较差土地质量或更强农业种植技能的其他农户[3]。土地流转与劳动力转移是农村经济和农村社会发展中的两个重要方面,它们相互关联,对农村地区的经济增长和农民生计具有深远影响。随着全球化和工业化的推进,土地流转与劳动力转移的研究已经成为经济学研究的重要议题。土地流转是指土地所有权的转移,通常伴随着土地权属的转移,涉及土地的承包、出租、购买和出售等交易。土地流转的主要动力包括农民对于土地的非农就业需求、土地碎片化问题、农村劳动力结构的变化以及农业现代化的推动。经济学家通常将土地流转视为一种有效的资源配置方式,可以提高土地的利用效率[6]。这个过程可能会导致农村劳动力的大规模流动,这是一个复杂且有争议的问题。劳动力转移通常是从农业转向工业或服务业。这个过程被视为经济发展的必然结果,可以推动技术进步和生产率提高[7]。然而,劳动力转移可能会导致农村人口的流失和城市的过度拥挤,这需要政策干预来解决[8]。土地流转和劳动力转移相互影响。一方面,土地流转可以释放农村劳动力,促使他们转移到更高效的非农业部门[9]。另一方面,劳动力转移可以改变土地所有权结构,促使土地流转[10]。土地利用转型一般与社会经济的演进并行,其中社会经济的增长是催化土地利用转型的主要动力。反之,有效的土地利用转型管理也能理性地引导并有效地刺激社会经济的发展[2]。土地流转能够促进农村剩余劳动力转移以获得更高收入,有利于农民收入的增长[11],主要表现为对转出农户有正的收入效应,对转入农户的家庭纯收入影响并不明显[12]。但土地流转活动对不同收入的农户影响不同,会通过马太效应扩大农民之间的收入差距[13]。与政府主导下的土地流转相比,农户主导型土地流转更能提高农户劳动力资源配置效率[14]。农户转出土地行为中,收入导向的理性行为显著影响农户收入增加[15]。李文明等[16]基于大规模的水稻种植户数据,从规模效益、产出水平和生产成本3个角度综合考察了水稻适度规模经营问题。研究发现种植利润和产出水平在不同区域表现出差异,并且农户水稻单产水平随着其经营规模的扩大,呈现“先降-后升-再降”的变化趋向。陈会广等[17]通过修正托达罗模型,利用年南京市农民工土地承包权益调查数据,发现城乡收入差距、土地资源禀赋、土地调整、土地承包权等因素对农村劳动力转移行为产生影响,指出土地细碎化和产权认知等方面仍需进一步研究。陈飞等[18]利用倾向得分匹配法分析农户土地流转决策行为及其福利效应,并发现租入和租出土地都能提高农户收入并降低贫困发生率,但不同家庭组之间存在显著差异。研究还揭示了农户土地流转决策的影响因素,认为城市工资水平和就业机会是农户租出土地从事非农生产活动的主要驱动因素。