氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的毒性及水平传递效应

作者: 杨志兰 郑骁羿 张文童 贾正平 张欣 张新平 王文晶 谢永坚

摘要 [目的]评估氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的毒性及水平传递效果。[方法]测定不同浓度氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的毒性,以及在黄胸散白蚁间的水平传递效应。[结果]毒力测试显示,0.8 μg/mL氟吡呋喃酮处理黄胸散白蚁5 d后,白蚁的死亡率接近100%,其LC50为0.241 μg/mL。氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁表现出较好的毒杀活性。水平传递结果显示,氟吡呋喃酮1 h处理,药剂浓度为0.5 μg/mL时,授药白蚁和受药白蚁的死亡率在5、7、10、14 d时有显著差异;氟吡呋喃酮2 h处理,药剂浓度为1.0 μg/mL时,授药白蚁和受药白蚁的死亡率在1、3 d时有显著差异;氟吡呋喃酮4 h处理,受药白蚁死亡率与授药白蚁死亡率基本一致,甚至超过授药白蚁死亡率,表明氟吡呋喃酮在黄胸散白蚁间的传递效果明显。[结论]氟吡呋喃酮具有发展为白蚁防治药剂的前景。

关键词 氟吡呋喃酮;黄胸散白蚁;毒性;水平传递

中图分类号 Q965.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)20-0095-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.20.024

Toxicity and Horizontal Transfer Effect of Flupyradifurone Against Reticulitermes flaviceps

YANG Zhi-lan1, ZHENG Xiao-yi2, ZHANG Wen-tong1 et al

(1.Nantong Termite Control of Management Center, Nantong, Jiangsu 226000; 2.Zhejiang A&F University, Hangzhou, Zhejiang 311300)

Abstract [Objective]To evaluate the toxicity and horizontal transmission effect of flupyradifurone on Reticulitermes flaviceps. [Method] To determine the toxicity of different concentrations of flupirofuranone to Reticulitermes flavipectus and its horizontal transmission effect between Reticulitermes flavipectus.[Result]The toxicity test showed that 0.8 μg/mL flupirofuranone treatment, the mortality of termites treated with was nearly 100% after 5 days, and its LC50 was 0.241 μg/mL. Flupirofuranone showed good toxicity to termite Reticulitermes flavipectus. The horizontal transfer results showed that the concentration of 0.5 μg/mL flupirofuranone was at 0.5 μg/mL after 1 h treatment, there was a significant difference in mortality between donor and recipient termites at the 5, 7, 10 and 14 days; flupirofuranone was treated for 2 h with a concentration of 1.0 μg/mL, there was a significant difference in mortality between the donor and recipient termites at the 1 and 3 days; the mortality of donor termites was basically the same as that of recipient termites, even more than that of donor termites, after 4 h treatment with flupirurone, indicating that the effect of flupirurone on transmission among termites was obvious. [Conclusion]Flupyradifurone have the prospect of being developed as termite control agents.

Key words Flupyradifurone;Reticulitermes flaviceps;Toxicity;Horizontal transfer

白蚁是社会性群居昆虫,白蚁的行为活动会给人们的生产生活带来巨大的损失,其危害涉及国民日常生活的方方面面,包括农林作物、电缆设施、水库堤坝、房屋建筑等国民经济发展的各个关键领域。目前,我国白蚁的防治正处在关键时期,可以利用白蚁个体间相互梳理的社会性行为,将化学物质从处理过的巢穴转移到未处理的巢穴、从处理过的白蚁转移到未处理的白蚁,以此来消灭整个蚁群[1]。氟吡呋喃酮可溶液剂是由韩国拜耳股份公司开发的一种新型杀虫剂,是一种丁烯酸内酯类化合物,用于防治刺吸式口器害虫,速效性好,持效期长,对环境中非靶标生物毒性较低。氟吡呋喃酮含有特殊的药效基团丁烯酸内酯,因此具有优异的内吸及转运性能,其被植物体吸收后,可在木质部内传导,起到全方位保护作用,可有效防治叶面背部或隐蔽取食的害虫,并可通过抑制昆虫的摄食,进而减少依赖昆虫介导的病原体传播[2-3]。目前该药已经在我国登记,用于防治烟粉虱等番茄作物害虫,但其在防治白蚁方面的应用鲜见报道。为此,该研究基于黄胸散白蚁生物学特性进行试验,研究新农药氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁成虫生物活性的影响以及在白蚁之间的水平传递效果。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 主要试剂。17%氟吡呋喃酮可溶液剂(韩国拜耳股份公司生产)、生物染色剂尼罗蓝A。

1.1.2

供试白蚁。黄胸散白蚁(Reticulitermes flaviceps)采集于浙江农林大学东湖校区,置于实验室的塑料盒中(45 cm × 25 cm × 25 cm),在温度(24±2) ℃和相对湿度(70±5)%的黑暗环境中饲养。选择健壮个体供试。

1.2 试验方法

1.2.1

氟吡呋喃酮毒力测试。该试验采用滤纸药膜法[4],将定性滤纸平放入培养皿中,用蒸馏水将氟吡呋喃酮稀释成0.40、0.80、1.65、3.30和6.60 μg/mL。用移液枪吸取药液 1 mL均匀地滴加在各个培养皿中的滤纸上,对照组滴加等量蒸馏水。挑选活力强、大小一致的健康工蚁作为试验对象,每组20只工蚁,定时观察并记录各组白蚁死亡数(用毛笔触动虫体,虫体不动的状态判定为死亡),并将死虫挑出。试验在(24±2) ℃的黑暗环境中进行,每处理设置3次重复。

1.2.2

生物染色。将定性滤纸放入用温水配好的0.1%尼罗蓝A溶液中,溶液需完全浸没滤纸15 min,尼罗蓝A不影响白蚁死亡率[5]。将染色的滤纸晾干后,用蒸馏水润湿,直到饱和,然后单独放入培养皿中。挑选1 000只左右的白蚁到培养皿,用0.5%尼罗蓝A染色的滤纸喂食白蚁7 d[6],大多数白蚁虫体变蓝,记为授药白蚁。

1.2.3

氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的水平传递效果测定。参照Bhatta等[7]的方法,分别将90只完全染色的白蚁放入经15 mL不同浓度的药剂完全浸泡过的60 g沙子中进行不同时间(1、2、4 h)的授药处理。再将处理完的授药白蚁置于培养皿中2 min,挑去染药的沙子,防止影响试验结果。经上述过程处理完的授药白蚁(染色)与健康的受药白蚁(未染色)每组按10只∶10只的比例混合放入培养皿,放入适量干净的滤纸供白蚁食用,在(24±2)℃、(85±5)%相对湿度的黑暗环境中进行试验,每天定时喷洒适量的蒸馏水,仔细剔除培养皿中的死亡工蚁并观察记录每组死亡数,连续观察直至试验白蚁全部死亡或白蚁数量基本保持稳定。根据毒力测试结果,共设3个浓度(氟吡呋喃酮0.5、1.0、2.0 μg/mL)和3个处理时间(1、2、4 h),以及对照组(蒸馏水处理)。每种浓度和处理时间重复3组。

1.3 数据统计分析

通过Microsoft Excel计算白蚁的平均死亡率、标准差、标准误等数据并分析。使用SPSS 26.0软件进行方差齐性检验。若方差齐性,则采用单因素(ANOVA)方差分析,并使用邓肯检验进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的毒杀效果

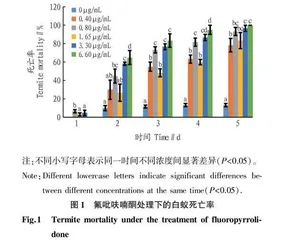

由图1可知,氟吡呋喃酮所设5个浓度的平均死亡率均随着用药天数的增加而上升。药后1 d,5个浓度的平均死亡率均在10%以下,对黄胸散白蚁的毒杀效果不明显;药后2 d,氟吡呋喃酮在3.30 μg/mL 及以上时,死亡率达到55%以上,毒杀效果仍不明显;药后3 d,各处理组白蚁死亡率均显著上升;药后 4 d,5个浓度下的白蚁死亡率均高于60%,表现出较强的毒杀效果;药后5 d,氟吡呋喃酮在0.80 μg/mL时,白蚁的死亡率接近100%。经分析,氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的LC50为0.241 μg/mL,毒力回归方程为y=0.344+0.558x,氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁具有较强的毒力。

2.2 氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的水平传递效应

由图2可知,氟吡呋喃酮1 h处理组白蚁的死亡率随着时间的增加而增加,在相同的授药时间下,受药白蚁和授药白蚁的死亡率与药剂浓度呈正相关。当药剂浓度为0.5 μg/mL时,授药白蚁和受药白蚁的死亡率在5、7、10、14 d时有显著差异;当药剂浓度为1.0和2.0 μg/mL时,授药白蚁和受药白蚁的死亡率在3、5、7、10、14 d时有显著差异,且在上述时间点的受药白蚁的死亡率超过了授药白蚁,说明氟吡呋喃酮在黄胸散白蚁间的传递效果明显。

由图3可知,氟吡呋喃酮2 h处理组白蚁的死亡率随着时间的增加而增加。当药剂浓度为1.0 μg/mL时,授药白蚁和受药白蚁的死亡率在1、3 d时有显著差异;在其余浓度和其余时间点上,授药白蚁和受药白蚁的死亡率之间没有显著差异,说明药剂水平传递效果较好;当药剂浓度为2.0 μg/mL时,白蚁的死亡率增长速度较快,说明此时的药剂浓度对白蚁的毒杀作用最明显。

由图4可知,氟吡呋喃酮4 h处理组白蚁的死亡率随着时间的增加而增加,同时,受药白蚁死亡率与授药白蚁死亡率基本持平,甚至超过授药白蚁死亡率,说明氟吡呋喃酮在黄胸散白蚁间的传递效果明显。当氟吡呋喃酮药剂浓度为1.0 μg/mL时,传递效果最明显。在0.5 μg/mL时,延长授药时间对授药白蚁每日死亡率的增长速度有明显促进作用,但对受药白蚁每日死亡率的影响并不显著。以上结果说明当药剂浓度高于一定水平时,延长授药时间可以提高氟吡呋喃酮对白蚁的毒杀作用,但对白蚁间的传递作用并无明显影响。

综上所述,氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁具有一定的毒杀活性,在一定范围内,药剂浓度的增加对白蚁水平传递作用具有明显促进作用。

3 结论与讨论

研究表明,药剂浓度和处理时间对白蚁毒杀效果具有明显影响。研究结果显示,0.8 μg/mL氟吡呋喃酮处理黄胸散白蚁5 d后,白蚁的死亡率接近100%,氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁的LC50为0.241 μg/mL。因此,氟吡呋喃酮对黄胸散白蚁有一定的毒杀活性。

前期研究表明,氟虫腈和氯虫腈在沙地中有明显的水平转移[8-9],该研究中的氟吡呋喃酮也有类似的效果。同时,药剂在白蚁间水平传递主要取决于授药时间和药剂浓度。当氟吡呋喃酮药剂浓度高于0.5 μg/mL时,其在黄胸散白蚁间的水平传递效果明显。氟吡呋喃酮在1.0 μg/mL时表现出较高的水平传递效果;在2.0 μg/mL时,授药白蚁的死亡率随着时间的增加而明显上升,但是对其族群间的传递效果作用不明显。有研究表明授药白蚁的快速死亡或异常的行为变化可能会趋避受药白蚁[10]。因此,导致更高死亡率和行为变化的浓度实际上可能阻碍了毒素从授药白蚁转移到受药白蚁。此外,授药白蚁和受药白蚁的比例对于有效地将毒素转移给白蚁种群也起着重要作用。有研究表明,2.5 ng氟虫腈局部应用的最大水平传递至少需要处理40%的白蚁种群[11];该研究中授药白蚁和受药白蚁的比例为50%,满足此要求。除了授药白蚁和受药白蚁的比例在毒力作用和水平传递间的作用外,授药白蚁和受药白蚁的数量对死亡率的影响也很重要。研究表明,50只白蚁中20%授药白蚁的死亡率显著高于20只白蚁中20%授药白蚁的死亡率[12]。