动物科学专业生物统计学教学模式的改革与实践

作者: 张宇 张金友 张莹 刘胜军

摘要 结合黑龙江八一农垦大学动物科学专业学情和生物统计学课程特点,对课堂教学过程中存在的问题进行分析,从提高学生对课程的认知、合理进行课程设置、及时修订教学大纲、多种教学方法融合、改变传统考核方式4个方面进行教学改革,经实践已取得一定成效。此次教学改革提升了课程教学质量,使学生运用统计学知识解决问题的能力得到极大提高,可对实现应用型和创新型人才的培养起到促进作用,同时对动物科学专业本科生的生物统计学课程教学提供参考。

关键词 生物统计学;动物科学;教学模式;教学质量

中图分类号 S-01 文献标识码 A文章编号 0517-6611(2022)14-0267-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.14.065

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Reform and Practice of the Teaching Mode of Biostatistics for Animal Science Specialty

ZHANG Yu,ZHANG Jin-you,ZHANG Ying et al

(College of Animal Science and Technology, Heilongjiang Bayi Agricultural University, Daqing, Heilongjiang 163319)

Abstract Combined with the academic conditions of animal science specialty in Heilongjiang Bayi Agricultural University, and the characteristics of biostatistics course, the existing problems in the classroom teaching process were analyzed. The teaching reform was made from four aspects of improving students’ awareness of the course, reasonable setting of the course, revising the teaching syllabus timely, integrating multiple teaching methods, and changing traditional assessment methods. The teaching quality of the course was improved by this teaching reform, the students’ ability to use statistical knowledge to solve problems was greatly improved, which could promote the cultivation of applied and innovative talents, and provide references for the teaching of biostatistics course for undergraduates majoring in animal science.

Key words Biostatistics;Animal science;Teaching mode;Teaching quality

当今社会已进入互联网时代,在大数据盛行的当下统计学与计算机技术迅速发展,各种新的概念和统计分析方法应运而生,科学研究、试验设计和科技论文写作等都要以生物统计学为基础[1]。但是,由于《生物统计学》教材中的原理抽象、概念晦涩、公式繁多等客观因素以及部分学生数学基础差、学习兴趣低、课堂教学模式不合理等主观因素,导致教与学过程中存在一定的困难[2]。习近平总书记曾在全国教育大会上指出:高校要着重培养创新型、复合型、应用型人才[3]。“十四五”规划中提到:要突出课堂在提高教育教学质量中的主要阵地作用,切实转变教与学的方式,探索课程的综合化教学方式和方法。为贯彻“立德树人”思想,顺应时代发展,培养强农兴农、知农爱农的人才,教育教学改革是一件必须要做也必须坚持做好的事情[4]。黑龙江八一农垦大学是一所省属农业院校,始终坚持“厚基础、精专业、重实践、强能力、高素质”的教育教学理念,以培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高的复合应用型人才为总体目标,注重对学生应用实践能力和创新创业能力等综合素质的培养。笔者结合学校教育理念和人才培养目标,以动物科学专业特点和学情为出发点,以课程教学过程中出现的问题为突破口,对教学模式进行了改革和实践。

1 生物统计学课程教学现状

目前各大农业院校的生物统计学课程教学普遍存在以下问题:课时数安排不合理、理论课和实验课学时比例不均衡、课程理论知识与实践脱节、学生学习能力和水平参差不齐、部分学生数学和计算机基础薄弱、实际运用统计学知识的能力差等,这些现象的存在直接导致教学效果受到较大的影响[5-6]。对比此课程在不同层次高校同一专业的教学现状,黑龙江八一农垦大学动物科学专业的生物统计学课程教学也存在一些相似的问题。

1.1 课程重要性的认知度不够

生物统计学课程以概率论和数理统计为原理,是研究和解释生物界数量变异规律的基础工具。它作为一门理论性和实践性都很强的应用学科,对学生科研素养的培养、分析和解决问题能力的提升具有十分重要的意义,已被各类院校纳入人才培养的必修课[7]。笔者所在教研组曾对动物科学专业2015—2019级学生开展问卷调查。调查发现,65%的学生认为生物统计学课程的学习不重要,因为动物科学专业教学应以动物营养学、饲养学、动物遗传学、家畜繁殖学等专业课为主;31%的学生认为生物统计学课程的学习比较重要;仅有4%的学生认为生物统计学课程的学习非常重要。此外,通过观察学生的课堂表现发现,除了有考研计划的学生外,相当一部分的学生在学习过程中不求甚解、无深入研讨、无课前预习和课后巩固。这充分说明学生对生物统计学课程的重要性认知度低。

1.2 不同专业课程设置区分度低

黑龙江八一农垦大学动物科学专业招收本科生和专升本学生,改革前对这两类学生教学大纲和教学活动的安排并没有区别,未能做到因材施教。生物统计学作为一门专业基础必修课,其开设目的是为了培养学生的统计学思维、为其他专业课的学习奠定基础、为日后做毕业设计及进一步深造打下根基。但是,由于开课阶段学生实践运用少,容易出现“短期会、长期忘”的现象,很多临近毕业的本科生和在读研究生对试验设计方法及统计方法的选择与应用出现模棱两可的状态。此外,生物统计学课程的教学大纲为54学时,包括理论课40学时、实验课14学时,学时有限但内容较多,存在理论与实践“失衡”的现象;实验课课时不足,不利于学生熟练掌握试验设计和统计方法的运用,对于统计分析软件的使用也做不到得心应手。

1.3 教学方法单一

由于生物统计学课程具有“三难”特点——难学、难教、难懂,在教学过程中教师按照教材按部就班讲课的方式是不可取的,用传统的“传递-接受”式进行填鸭式教学亦不能产生较好的授课效果,单一的板书教学容易使学生感到乏味,进而失去学习兴趣。有的教师认为,用板书进行公式推导,有助于学生跟上教师思路,了解公式的内涵及由来。若教师面对的是数学基础薄弱甚至谈“数”色变的学生,冗长的推导过程会应用较多的数学知识,学生容易出现厌倦、溜号的情况,甚至会产生挫败感和自我怀疑,误以为数学基础不好就无法学好生物统计学课程。笔者认为,大数据时代背景下学生只需弄懂原理,繁杂的公式计算可由计算机软件等代为完成,要在有限的学时内培养学生的统计思维、建立数据分析的意识、能运用软件进行统计分析。

1.4 考核方式置信度不高

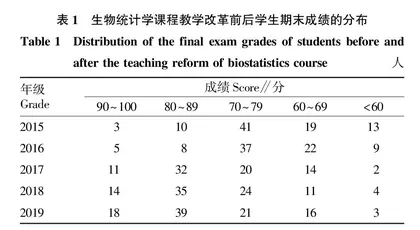

通过考试可以衡量教师的教学效果,又可以检验学生对知识的掌握程度。改革前,黑龙江八一农垦大学动物科学专业生物统计学课程考核方式为学生平时表现+实验+期末闭卷考试(平时表现和实验占比40%,期末成绩占比60%),题型有名词解释、填空题、判断题、简答题、计算题,其中计算题分值占比30%。这种考核方式较为传统、缺乏创新,只要学生平时表现不差,考前临时抱佛脚进行突击,甚至死记硬背,就基本可以顺利通过考试。虽然学生的挂科率不高,但大部分学生成绩集中在60~75分。当今社会“高分低能”是一种令人担忧的现象,应从提高学生的应用能力出发,对考核方式进行完善和改革。

2 教学模式的改革与实践

目前诸多院校已对生物统计学课程开展教学改革,改革后的学生成绩较以往传统教学方式下的学生成绩显著提升、学生对统计学的实践运用能力也有所增强[8-9]。鉴于此,立足课程特点及学校教学的实际情况,借鉴同类院校教学改革的成功案例,通过对学生做好专业教育引领、对教学大纲进行修订、对教学方法进行改进、对考核方式进行改革,达到激发学生的学习兴趣、提升课程考核成绩、提高应用知识能力的目的,实现对生物统计学课程教学质量的阶段性提升。

2.1 做好专业引领,提高课程认知度

任课教师要端正思想,以自己优良的师风影响学生,带动班级营造良好的学风,坚决不能因学生不爱学习就产生倦怠情绪,应以饱满的热情投入到教学活动中。为了让学生充分认识到生物统计学课程的重要性,笔者所在教研组尝试开展以下教学改革:在绪论中结合学生感兴趣的专业问题,介绍统计学在解决这些问题时所发挥的作用;借助学术造假、伪造数据等反面案例对学生进行思政教育,使学生进一步明确生物统计学知识对科学研究的重要性;举办生物统计学知识竞赛和SPSS数据分析技能大赛;鼓励学生参加“研本1+1”,认识到生物统计学的重要地位等。以优良师风带动班风、学风,帮助学生树立对生物统计学课程的正确认识,转变观念认知是提升教学质量的关键一步。

2.2 修订教学大纲,实现理实一体化

随着生物统计学课程内容更新和课时压缩,对教学大纲进行调整势在必行。在教学过程中,教师应向学生灌输统计思想,将与学科相关最前沿的成果和案例引入课堂教学中,而要让学生学得扎实、记得牢靠则需要对原有的课时安排和教学大纲重新规划。教学改革前,学校对这门课程的教学是先完成全部理论教学再完成实验课教学,这就导致出现理论与实践脱节的情况,实验课进行SPSS软件操作时学生对以前学过的理论知识记忆模糊,不能清楚说明实验原理。鉴于以上原因,对教学大纲调整如下:第一章“绪论”、第二章“资料的整理”、第三章“资料的描述统计”各2学时,紧接着是2学时的上机实验操作;第四章“常用的概率分布理论”4学时;第五章“假设检验”理论6学时、实验6学时;第六章“方差分析”理论课8学时、实验课6学时;第七章“χ2检验”理论课4学时、实验课2学时;第八章“直线回归分析与相关分析”理论课2学时、实验课2学时;第十二章“试验设计”理论课2学时、实验课2学时。调整后的理论课34学时、实验课20学时,理论课与实验课学时数比例为1.7∶1,与其他院校(1.25∶1~2.20∶1)相比较为合理[8-9]。通过这种“理论+实验”的循环模式,学生对理论知识有了更深入、更透彻的理解,同时强化了记忆并熟练掌握不同的数据资料分析所用的统计学方法。笔者发现调整教学大纲后同学的学习热情更高。

因为该课程与动物遗传学、动物营养学课程在同一学期开设,故在调整教学大纲的基础上,以学科交叉融合为原则,实验课教学内容可以与这两门课程的实验课相结合,比如学生在做动物饲养试验时会应用生物统计学课程的试验设计、对于产生的试验数据也可分析解释,进而得出结论。此外,也可让学生通过调查方法获得数据:如通过对2个班级的男生、女生性别比例是否相同进行调查分析来掌握独立性卡方检验的方法;通过对班级同学身高和体重的数据分析来判断二者是否存在相关或者回归关系;通过对学院同一年级各个班级的大学英语四级成绩分析来掌握方差分析的运用方法。这样既能提升学生的动手能力、巩固运用所学知识,又能增加学习的趣味性。据学院指导今年本科生进行毕业试验的教师所述,2021届动物科学专业毕业生在完成毕业试验的过程中更加独立,数据统计分析能力要强于往届毕业生。