镜头下的威海40年巨变

作者: 王晓光

2021年,我精心筹备的“威海巨变”摄影展开幕。当时的场景,至今仍历历在目。现场很多人问我:“这么多老照片,你是怎么保存到现在的?”其实,对我来说,这很简单,因为我喜欢拍照,这是我的爱好。对自己的心爱之物谁会不好好保存呢?

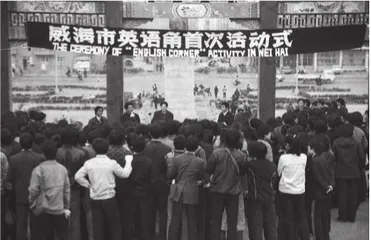

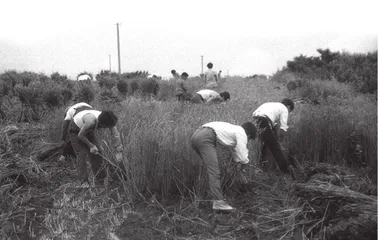

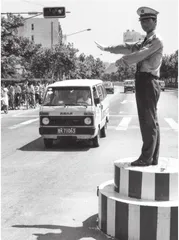

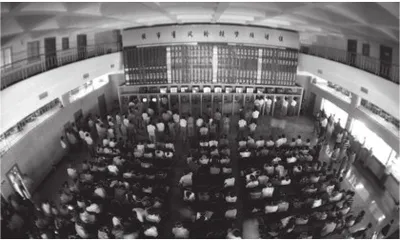

那一幅幅挂在展厅里的作品,让观者能够直观地感受到威海40年来发生的翻天覆地的变化。从简陋的码头,到如今现代化的港口;从低矮的民居,到高楼林立的新城;从一个默默无闻的小城,到一处游人如织的旅游胜地。这些照片连缀成威海变迁的生动脉络。

从1979年至今,我整整拍了46年,未来也会继续拍摄。这些照片的底片,我都保留着。它们被我耐心、细致地一张张收藏好,一个个做上标记,塞满了我的书柜。我看待它们,就像看待我的孩子一样。这么多年,搬家5次,我没有丢失一张底片。

我最开心的事情,就是忙碌一天以后,打开我的书柜,翻翻这些老照片。它们仿佛有一种魔力,能够瞬间把我拉到拍照片的那时那刻。那方天地的风土人情,以照片为载体在我的记忆长河中打了个结,无论那时那刻是开心、喜悦或是悲伤,对现在的我来说都是一种温馨的回忆。这也是我如此着迷摄影的原因。因为每一张自己拍的照片,都是对于时光的记录。一张照片,就类似于一段影片。从这个角度上来说,每个摄影人都是幸福的,因为我们用镜头留住了时光的印记。

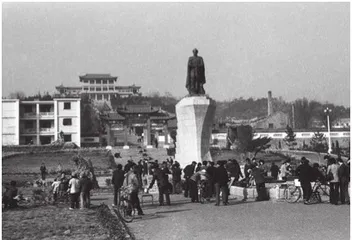

第一次拿相机的情境直到现在我还记忆犹新。1979年4月,我在老家文登结婚。当时跟朋友借了一台相机,想用它来记录一下新婚的热闹场景与幸福快乐的点点滴滴。从老家文登返回威海后,我拿着相机在威海城区四处逛逛。我来到了威海标志性景点之一——环翠楼公园最高点,拍下了几张当时的威海风景。

那时候,我不懂什么叫纪实摄影,拍照纯属是一种爱好,就想把身边的风光留下。20世纪 80年代,我遇到了我在摄影上的指导老师——杨广键。他是我一位同事的哥哥,是他教给我应该为时代留影,多拍拍身边发生的故事,而且要认真对待每一次拍摄,因为每张照片都是自己的作品,好作品是能够为这个社会留下点什么的。

因此,我在学习摄影时非常认真。1985年,我参加了中国摄影家协会举办的摄影函授班,系统性地学习了两年。正是因为我的“拼劲儿”,1986年,我被威海日报社聘为特约通讯员。平时有活动,报社就派我去参加。我特别珍惜这个来之不易的机会,拍起照片来就更起劲了。那几年,《威海日报》上刊发了几百张我拍摄的照片。

当把那时的喜悦与兴奋用镜头记录下来,并且在第二天的报纸上看到自己拍的照片被采用时,心中涌动着满满的激动与自豪劲儿。所以,我的干劲儿也愈发充足,再苦再累也甘之如饴。

为了及时将拍的照片送到报社,我在自己家里弄了一个暗房。白天拍完照,晚上就回家冲洗照片。有时候洗照片一洗能洗到天光放亮,爱人和孩子都睡醒了,我还在洗照片。但从来没觉得累,反而很开心,因为那对我来说是一种成果的检验,我想知道我昨天拍照的时候,取景是否正确、表情有没有抓到位、光线有没有调好。

其实,当时拍照还有一件“辛苦”的事——不舍得按快门,因为胶卷太贵了。我们几个摄影师经常在一起讨论,哪个地方可以买到便宜的胶卷。现在还记得当时正品带包装的胶卷是两三块钱一个,简装的是一块八毛钱一个。就算是一块八毛钱,对我来说也是“奢侈”的消费。因为当时我一个月的工资才三十多块钱。

当时我打听到还有一种更便宜的——装在一个大铁盒里的长度为60米的黑白胶片,唯一的缺点是需要自己手动在家里装成一个个胶卷。这个消息可把我激动坏了,我托朋友买了一大铁盒,自己在家里手动装胶卷。因为胶卷怕光,所以我只能晚上拉上窗帘,摸索着装胶卷。看着一个个胶卷制作成功,那股子兴奋劲儿,现在仍清晰可感。如今都是数码相机时代,再也不会担心舍不得按快门了,但是那段自己装胶卷的时光会一直留存在我的记忆中。

就在这不断的拍摄过程中,我的摄影技术不断进步,我也认识了很多省内摄影界的老师。在与他们的沟通交流中,我愈发坚定了走纪实摄影这条道路的决心。尤其是当我越拍越多,积攒的照片越来越多后,我就越来越发现拍摄的魅力——记录时光。这种魅力,让我着迷。

只要我身体还好,我就会不停地拍摄,尽绵薄之力让这座城市的故事在光影中永恒流传。

(编辑/崔秀娜 设计/张晓曦)