124岁“时代邮递员”的自我成长

作者: 王立群 陈延钰

在青岛市南区安徽路上,伫立着整个青岛唯一对外开放的双塔式哥特建筑——青岛邮电博物馆。自1901年青岛德国邮局成立到2009年青岛邮电博物馆的改造,再到现在对外开放,在124年的风风雨雨中,这座从建立之初设施就很完备的老邮局将一封封不同时代的信件和电报、一通通电话传递给人们。2023年,青岛邮电博物馆被列入第一批山东省工业遗产名录;2024年,被列入第六批国家工业遗产名单。面对城市的变化、通信技术的发展等诸多挑战,这位时代邮递员没有退缩,它的“派送任务”仍在继续……

求真:展示真实的文化底蕴

青岛邮电博物馆的所在地是1901年德国侵占青岛时建立的最早的建筑之一。从1901年开始,青岛邮电事业见证着时代的变化,经历了共和国的成长,并与这座城市一起迈入新的时代。一直到2010年,这座大楼一直是青岛邮电主要的经营办公场所。

为什么将邮局改造成一个博物馆?青岛邮电博物馆运营总监王凤玲道:“我们需要有一个阵地来推广我们的邮电文化。”为了向大众展示邮电的发展和技术的变革,2009年中国联通青岛市分公司出资对这处工业遗产进行系统性修缮与保护。2010年11月21日,修葺一新的青岛邮电博物馆正式对外开放。

改造不是一帆风顺的,面对这位“高龄老人”,改造人员希望从外表上恢复它原本的面貌。“老楼经过这么多年的改革变化,办公区域、机房建设等格局也一直在变,所以说当时把它建成博物馆的难度是非常大的。”

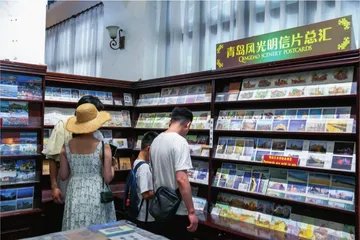

面对这个难题,当时的设计人员查阅了大量的资料。但由于原始的德国建筑图纸已无法查询,工作人员只能是按照日占时期的图纸以及当时的明信片对大楼进行外貌恢复。现在的青岛邮电博物馆,在建设格局上完全恢复了1901年青岛德国邮局的历史原貌,成为青岛老城区文化地带的一道亮丽风景线。

融合:与时代共发展

与传统博物馆不同的是,青岛邮电博物馆运营定位为半公益性质,融合了参观、购物、休闲等多种业态。他们希望让游客走进来,一起在青岛的邮电发展史中漫游,感受这位“百岁邮递员”的独特魅力。

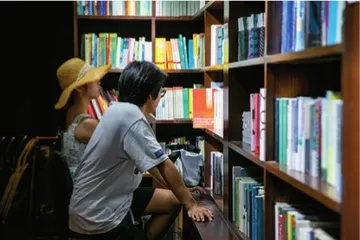

青岛邮电博物馆不仅研发了自己的文创产品,更利用建筑本身哥特式的优势,在四楼开设咖啡厅。“我们想把这个建筑特点能够发挥出来,让大家能够走到塔楼上去看看。让游客近距离感受100多年的西伯利亚红松木、彩色的琉璃窗。”参观博物馆时,游客可以喝咖啡、看看书,有个场地进行休息与放松。

走进博物馆的一楼展厅,一面古董电话墙映入眼帘。“‘丈母娘’电话”“大哥大”“木壳电话”……具有时代特色的电话机,吸引游客驻足。博物馆需要大量的文物和历史资料进行展示,但对于那时的邮电大楼来说,无疑是缺失的。为了弥补这一份空白,当时的工作人员求助青岛市档案馆、党史纪念馆、革命烈士纪念馆,以及青岛市各大学校图书馆。通过各种途径查询资料,按照时间的脉络整理了整个青岛邮电的发展历程。

“我们博物馆的改造是和整个青岛市的发展相吻合的,也在博物馆中展示邮电的发展和城市的发展。”目前,青岛邮电博物馆的发展已融入青岛整座城市的文化建设中。作为百年老建筑,青岛邮电博物馆充分利用自身的邮电特色,给青岛市打造了一张亮眼的文化明信片。

慢递:寻找自身的独特意义

2014年,中国当代作家、画家舒乙先生走进了青岛邮电博物馆,给十年后的女儿“慢递”了一封信件。“慢递”,正如名字形容的那样,慢慢地邮递。今天,市民和游客都可以通过博物馆的“慢递”窗口,把信件和明信片之类的文字资料保存在邮局,然后指定未来的时间里送达到某地。

2024年,青岛邮电博物馆将这封十年前的信件寄出,十年前的爱意就这样跨越时空,传递到了今天。伴随着电话、手机、电子邮件、微信这些现代通信技术的不断涌现,人们的生活节奏越来越快,但在这种快节奏的生活中,不变的是人们对美好生活的期许。电子消息没有实体信件有分量,千篇一律的标准字体也没有手写字来得有温情,青岛邮电博物馆的改造,也正是抓住了人们的这一需求,在互联网时代,将手写信件这一特色保留,让人们用笔、用心记录下这每时每刻,也同时憧憬美好的未来与远方。

正如王凤玲所说:“我们总体来说还是跟着时代的步伐,并在这个过程中保持初心。”未来,这位超过百岁“邮递员”,还是会将一份份爱意和期许邮递下去。

(编辑/ 张媛媛 设计/蔺震)

专家点评:

姜波教授(山东建筑大学齐鲁建筑文化研究中心主任、工信部国家工业遗产评审专家、中国建筑学会工业建筑遗产学术委员会委员):

青岛邮电博物馆作为山东省第一批省级工业遗产,非常具有代表性。首先,其历史建筑的保护修缮,体现了真实性、完整性原则,恢复了历史建筑的本来面貌,这一点非常值得肯定。第二,改造后的邮电博物馆不仅作为博物馆进行展览、展示,还挖掘推出特色文创产品,举办公益活动,这些都围绕百年邮电的主题展开,定位清晰,既是对建筑历史和工业文化的继承,更是新时代充分发挥工业遗产价值的成功探索。因此,今天的它,已经不仅是青岛的地标性建筑,更是我们所提倡的,建筑历史、建筑文化内涵及建筑工业属性多文化因素有机融合、创新发展的山东工业遗产典型代表。