王泽冰:寻找北洋沉舰

作者: 王立群

2024年8月,山东博物馆迎来了一场特殊的展览——甲午海战暨甲午沉舰水下考古展。这次展览展出的330余件(套)珍贵文物,是中国水下考古工作的最新成果。从舰船武器弹药到船员木制名牌,再到镀银铜勺等生活用品,展览让观众更真切直观地了解130年前那场惊心动魄的中日海战,了解中国近代史上最广为人知的那支海军舰队。

2024年,是甲午战争爆发130周年,恰好也是甲午沉舰系列水下考古工作开展十周年,而在威海刘公岛海域开始的以定远、靖远、来远为主要对象的水下考古工作也已经进入第7个年头。对于全程参与并主持威海湾甲午沉舰项目的王泽冰来说,这十年是一步步走近甲午海战历史原貌的十年,更是山东水下考古从无到有、由弱变强的十年。

沉没的北洋水师

威海刘公岛,北洋水师的大本营,却也是悲情地。1894年,旗舰定远舰在威海卫沉没,也标志着整个北洋水师的落幕。在之后120多年的时间里,我们曾无数次用文学、影视等艺术形式,追忆这场关乎中国命运的战斗,追思那些为国捐躯的英魂,但定远及它麾下的战舰却一直静卧在海底,等待后人去发现、去唤醒。

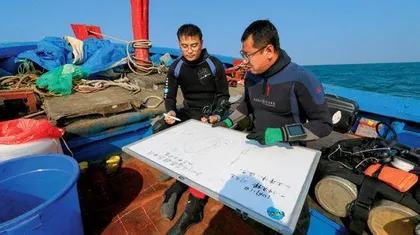

“2017年,威海湾甲午沉舰水下考古项目正式启动。”那之前,在国家文物局的主导下,王泽冰一直在辽宁黄海北部海域,参与甲午沉舰的系列水下考古工作。“我们接受国家文物局考古研究中心的委托,对威海湾内沉没的甲午战舰的线索进行了系统梳理。通过物探团队的深水探摸,确定了十几处点位。”

“我们的目的就是寻找北洋水师的旗舰定远舰。”在王泽冰看来,那不仅是考古工作的需要,更是一种深埋在每个人心底的民族情怀。2018年,定远舰的位置被基本确定。2019年,国家文物局正式批复威海湾一号沉舰水下考古项目。“我们发现了大量的弹药、舰船的通风圆管等文物。当然最重要的是定远舰的铁甲。”

定远舰,全称应为定远级铁甲舰,厚重的防护铁甲是它最重要的标志之一。2020年9月17日,威海湾刘公岛昔日北洋海军基地东侧海面,在广州打捞局的协助下,经过10多个小时的清淤、穿缆、起吊等环节,王泽冰带领的水下考古团队成功将定远舰上一块重达18.7吨的铁甲起吊出水。

“铁甲长2.8米、宽2.6米、厚30多厘米。与历史文献记载误差不超过2厘米。”1894年定远舰沉没后,日军曾对其进行了切割、拆装并将大多数部件运回其本土。“之前我们国内一直没有定远舰的文物,这次出水的装甲板,应该是国内唯一的一块。”王泽冰表示,“我们不遗余力把它提取上来,就是想把它展示出来,让大家亲眼见证定远舰曾经的辉煌与宏伟。”

定远舰铁甲与大量文物的出水,给了考古队更多的信心,很快,靖远、来远两舰相继被发现,并带给他们更多的惊喜。

水下的历史迷踪

受限于客观环境及技术等因素,水下考古往往面临更多的困难。“水下考古与陆地田野考古的理论方法是相通的,但在技术方法上有其独特性。”王泽冰表示,“水流、水深、能见度等各种因素的影响很大,首先在投入成本上就远高于陆地上的田野考古。”

但浑浊的海水、幽暗的海底环境和多变的海流都没能削弱考古队的热情。2021年,两箱完整的37毫米口径哈乞开斯炮弹被发现,其口径与北洋水师靖远舰所配火炮的口径一致,更为重要的是,“我们还发现了大量的电拉火,当时北洋水师只有靖远舰和经远舰配备了电激发的炮弹。配合依据日军资料图片等推断出的靖远舰沉没位置信息,虽然没有发现文字性的信息,但我们仍然可以断定那就是靖远舰。”

铭文对于文物“身份”判断的重要性不可替代,而这一在定远和靖远两舰发掘过程中留存的遗憾,终于在来远舰身上得到弥补。“在来远舰上,有一位一等水手叫张长发,一位三等水手叫于盛元。”水下发掘出的两块刻有舰名、水手等级和姓名的名牌,让王泽冰可以极其准确地说出上述信息。开展威海湾水下考古调查项目前期,考古人员对湾内各沉舰保存现状进行初步评估时,一度认为翻沉的来远舰战后遭日本“扶正”拆解,沉没区域很可能无任何船体、遗物残留。但考古人员对各沉舰沉没海域进行海洋磁法物探扫测时,竟在来远舰沉没区域发现明显磁异常。最终,他们收获了名牌这种最确凿的证据。

来远舰也是王泽冰与水下考古队在威海湾寻找的最后一艘甲午海战主力舰,“唯一的遗憾是,我们还不知道当时外出求援的鱼雷艇沉没在了哪里。”王泽冰表示,来远舰也成为十年甲午沉舰水下考古调查项目的收官之作。

飞跃的水下考古

与陆地田野考古相比,中国水下考古的起步要晚得多。20世纪80年代,中国水下考古工作正式起步。2009年,国家水下文化遗产保护中心成立,也是在那一年,国家文物局举办“全国第五期水下考古专业技术人员培训班”,王泽冰成为22名学员中的一员,他也是山东第二批参加水下考古培训的技术人员。

从广东到福建,从海南到天津再到辽宁,在国家文物局的统筹下,王泽冰先后参加海上丝绸之路、甲午沉舰黄海北部区域等水下考古工作。2015年,山东在国内率先成立省级水下考古研究中心,王泽冰成为负责业务的副主任。2017年,他终于可以在家乡开启甲午沉舰的水下考古工作。“现在,水下考古研究中心参加过国家文物局水下考古专业技术培训的工作人员已经有8人。”王泽冰表示,山东水下考古的力量在不断壮大。

随着威海湾甲午沉舰项目告一段落,“下一步我们将对已发现的遗产点划定保护区。”2022年1月,山东首次公布水下文物保护区,“威海湾一号沉舰遗址”在列,山东也继广东之后成为全国第二个公布水下文物保护区的省份。

“大量的物件还在海底,水文环境对文物的影响需要我们长期关注。未来如何进行水下环境的检测,文物保护范围的标识如何符合海洋、海事部门的规定都需要我们去摸索。”王泽冰表示,“水下考古工作的核心是水下文化遗产保护工作,原址保护是首要的! 未来我们还会将原址展示提上日程。”

在山东省水下考古研究中心,有一处面积约130平方米的展厅,这里有水下考古所用的先进设备——多波束测深仪、旁侧声呐仪、海洋磁力仪、水下机器人、水下照相机,以及专业穿戴等水下考古设备、装备等等。“潜水是水下考古工作人员最基本的技能”,而借助这些新的科技设备和工具,王泽冰与山东省水下考古研究中心,也将在中国水下考古领域书写新的时代故事。

(图片由山东省水下考古研究中心提供 编辑/崔秀娜 设计/张晓曦)