东昌府的繁华盛世

作者: 东昌府一书生

都说这山左鲁西,临清是运河之上第一城,对此我是颇有微词的。

自会通河贯通南北,这运河之便利已非临清独享。我日日在河畔散步,眼看这河上来往船只越发密集,河岸商市越发喧嚣,外来商人的口音也越发多了起来,南北东西混杂,竟有我听不懂之处。细一打听,除了山陕,湖广浙闽皆有,那就不能怨我学浅寡闻了。

说起东昌府,可谓历史悠久,我是自心底充满自豪的。春秋《左传》中就已有记载:“聊、摄以东,姑、尤以西,其为人也多矣。”杜预注云:“聊、摄,齐西界也。”可惜,后来聊被齐所灭,从一国成为一城邑,如今又成东昌府,名字虽多次更改,但一脉相承,这历史积淀已是多数城池所不能比了。

在会通河疏浚之前,说东昌府不及临清,我自是没有意见。如果没记错,应该是永乐九年(1411)二月,会通河疏浚成功之后,海运俱废,客商行旅纷纷改道大运河行舟,“自淮安、清江经济宁、临清赴北京”。虽然临清有全国数一数二的钞关,但我东昌府毕竟是府治所在地,城高墙厚。而且这里地势颇高,运河之上船闸密布,这来往商船必须等闸开方能通行。

这闸也算东昌府段运河之上一奇景,但对于那来往的客商来说,闸多可不是好事。一旦赶不上闸开,他们也就只能停靠岸边,少则两三日,多则十天半月。最初码头驿站、客栈酒馆生意兴隆,人也越聚越多。再往后,越来越多的商人停船上岸,索性在此开设商号。我东昌府也就成了比临清更合适的水陆转运码头,“临清关系水陆要津,并非陆路大道,绸缎等货在台儿庄、济宁、东昌等处起卸,直由南、北、中三大路北上,既免关津之课钞,又无漕船闸座之阻滞”,这东昌府很快就成了“漕挽之咽喉,天都之肘腋”。人烟辐辏,市商云集,繁华与富庶日渐积累,到如今也已数百年,“江北一都会”的名号早已四海皆知。

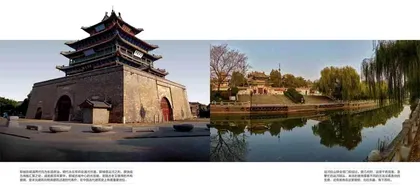

东昌府城中心的光岳楼,可与黄鹤、岳阳、鹳雀齐名,无论称中国三大名楼还是十大名楼,都有其一席之地。康熙帝四次登楼,乾隆帝每下江南,也都要在东昌府停靠、登楼,还留下诗作十数篇,我东昌府学子与有荣焉。

只有一事困扰我许久,运河过东昌府,带来天南地北的商人,其中竟然以山陕商人实力最为雄厚,商号也多如过江之鲫,其风头完全盖过了徽商、闽商及江右商帮。他们在东昌府侧建造的山陕会馆,极尽细琢精雕之能事,据说在运河上下也独此一处。直到我结交一自太原而来的晋地行商,方窥得一二。

聊城在明清两代均为东昌府治。明代永乐年间会通河开通,聊城借运河之利,很快成为商贩汇聚之处,成就数百年繁华。聊城古城中心的光岳楼,是既古老又雄伟的木构楼阁,是宋元建筑向明清建筑过渡的代表作,在中国古代建筑史上有着重要地位。

运河自山陕会馆门前经过。曾几何时,这里千帆竞发,是繁忙的运河码头,来往的客商操着不同的方言谈着各自的生意,还有客商在这里登船,北往京畿,南下苏杭。