雁门关前的繁忙商路

作者: 太原一行商

从小就听爷爷给我讲雁门关的故事,天下九塞,雁门为首。爷爷带着家族的车队从太原启程,一般会在第六天看到雁门雄关的身影。从太原到雁门这条商路,我的爷爷,还有爷爷的爷爷走过无数次,那里是我们家族商业版图的起点。

爷爷总爱给我讲他第一次看到雁门关时,心潮澎湃得就像刚进城的乡下汉子,尤爱兴致勃勃地给我讲卫青、霍去病、李广还有王昭君的故事。那些故事刚开始听还觉得新鲜,到后来,我就更想听他自己做生意的故事了,那似乎就是我骨子里商业基因的觉醒。

大明为了对付不时南下侵扰的蒙古人,设下九座军事重镇,雁门为首。但朝廷却难以负担边镇驻军的粮食消耗,一项名为“开中法”的政策被推出,山陕商帮的机会就这样来了。

什么是“开中法”呢?简单说,就是商人运送驻军所需的粮草到雁门关,便可以换取朝廷发放的盐引。盐,从春秋时期齐国管仲提出“官山海”开始,就由政府“专卖”,其中所含的利润可想而知。我的祖辈们,像周边的很多商号一样,就靠这粮食换盐引的便利条件,带着盐引到指定的盐场贩盐售卖。在雁门关前的商路上,祖辈们靠家家户户必需的盐,刨出了家族的第一桶金。后来,在做粮食、贩盐买卖的同时,他们将南方的棉布、草料等各种军需品运到北方,然后再把皮毛等塞北的商品运回关内售卖,如此一举多得。晋商之名动天下,这商道也越拓越宽。

说来也怪,自古士农工商三教九流,商人的地位一直很低。但在山西,人心思富,大家不仅重商,甚至给人以商为荣的感觉。从小我就学童谣里唱:“有儿开商店,强过做知县,买卖兴隆把钱赚,给个知县也不换。”不仅如此,读书在我的家乡反倒成了不招人待见的事情,否则雍正皇帝也不会说我们山西“大致商贾居首,其次者尤肯力农,再次者入营伍,最下者方令读书”。那时,经商绝对是比读书考科举更重要的事情。

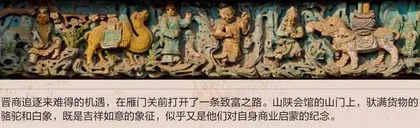

晋商追逐来难得的机遇,在雁门关前打开了一条致富之路。山陕会馆的山门上,驮满货物的骆驼和白象,既是吉祥如意的象征,似乎又是他们对自身商业启蒙的纪念。