迈向崇高:南京长江大桥技术与美学的政治化

作者: 何成云

【摘 要】南京长江大桥作为社会主义建设时期大型工程的代表,被定位为“社会主义优越性”的典型物证。其自设计阶段起,就超越了技术和美学自身的范畴,而与政治社会化的意图融合在一起。通过大桥的建造与宣传,规划者试图达到“建桥又树人”,同时实现外在自然和内在自然双重改造的目标。在社会主义建设时期,前述意图需要克服技术及资源的有限性。“崇高”作为一种主体的美学感受,既在大桥的建筑视觉形象中展现,又在建桥者克服客观约制的人格精神中得到呈现,并随着大桥的符号化得到广泛传播。

【关键词】南京长江大桥;政治社会化;社会主义美学;社会主义新人

【中图分类号】K27;D232 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2023)03-0054-16

20世纪80年代以来,在社会运动和革命研究中,微观行为者的主体选择成为新的趋势,除开工具理性的计算,主体的情感、信念、认同等文化心理层面的偏好吸引了学界尤其多的关注。在新近有关中国共产党领导的革命与建设历史的研究中,也可以看到这种对动员者的文化策略和被动员者的心理认同的关注。对于一个要在薄弱基础上建成社会主义的政权而言,在革命胜利后继续推进国家意志的社会化,实现民众文化心理的更新,形塑社会主义新人,既是目的也是手段。

文化认同与情感视角的引入,打开了通往“日常生活世界”的研究路径。以“大跃进”中的文艺实践为代表,文学批评界从歌曲、小说、电影等日常生活中与“文化领导权”直接相关的文本里,归纳出了社会主义建设时期中国共产党试图以之为中介形塑的“新人”特征—— 一种能够以投入斗争、介入集体政治生活的态度来面对常态性的日常劳动的主体,无论面对自然的法则或界限,还是面对克服自然所需的文化科学知识(以及这种知识的掌握者),都能够无所畏惧、干劲十足地予以超越。有美学研究者指出,当不可征服的被征服了、不可战胜的被战胜了的时候,对人类理性的尊严及其力量的重新确证就会使崇高感油然而生。此种“崇高”的体验,正是在近代历史性危机的语境中实现革命胜利的中国共产党,所试图捕捉、塑造并传播给民众的。通过推广“崇高”的体验,来形塑“崇高”的人格,政治“本身化身为某种形式的艺术和象征行为”,渗透入日常的时间和空间。由此,曾经被视为中性的、客观的对象,譬如时间和空间,譬如某种技术或方案的选择,也同样可以成为形塑民众内心世界的中介,从而进入研究的视野。地标式的建筑,既是凝固的客观存在,也同时附着“不但要为劳动人民提供舒适的生活条件与工作条件,而且应表现一定的艺术性、思想性,体现出社会主义时代的伟大与美丽”的主观意义。社会主义建设时期的大型工程,在一些研究中往往被赋予“远超必要界限”的权威炫耀意味,对“崇高”审美与人格的偏好,也被目之以执政者单方面的乌托邦想象,有着潜在压制的倾向。然而,大型建筑中的“崇高”偏好,一方面要受到技术与物质基础的限制,另一方面有着因历史传统的根底和新近创伤的反向刺激而积累的社会基础。

1958年10月至1968年12月底,南京长江大桥自立项、设计至营建、落成,是一个意识形态激烈竞争而资源整体短缺的年代。本文意在以档案材料为基础,通过还原南京长江大桥这一地标建筑在设计、建设及建成后宣传阶段的历史,展现中国共产党在具体的建设实践中对政治展示与现实国力之间矛盾的权衡。在这一个案例中,能够看到中国共产党在务实的基础上,争取用制度与精神的“崇高”超越有限的物质,通过精心设计并提取实体建筑的形象意义生产其符号复本,使一时一地的“崇高”体验推广为改造更广阔时空下的自然与主体的素材。这也构成了“社会主义中国所提供的另一种现代化的想象和实践方式”。

一、构想崇高:“多、快、好、省”的内在取舍

1958年12月22日至28日,长江三大桥第二次技术协作会议在武汉召开。会前,各方在数周时间内“日夜不断地用突击方式”进行设计绘制,关于南京桥,共提出了39个上部结构方案,10个下部结构方案和40幅美术方案。在会议开幕致辞中,大桥局局长彭敏说:“这样初步设计的准备工作,在任何桥梁史上也没有过。”在“共产主义大协作”的集体创作体验中,如何在长江南京段架起一座惊世之桥,使崇高的制度得到崇高的物质实在与之相配,在经济合理与形式美观之间、以速度为纲与表现新技术之间要如何取舍,成为本次会议讨论的主题。尽管与会者在第一次会议时已经达成了“多快好省、以快为纲”的共识,但当“务虚”走向“务实”,在具体的方案上,究竟如何权衡“好”与“省”,还是产生了相当激烈的争论。彭敏在第二次会议总结报告中说:“领导小组还考虑到三大桥是重要的,但在整个国家建设中,还不是高于一切,……我们和资本主义比赛就得在整个国民经济发展上,不能光以跨度来比。……浪漫主义和现实主义要相结合,文学上也提倡这样,不能离开现实太远。”

在进入关于桥梁设计方案的具体争论以前,需要先对当时中国之设计者乃至主政者在空间布置与建筑形象上的一般看法,亦即何谓“社会主义的美学”,以及此种“美学”可以容许的花费作一定的介绍,以便使得此种具体的争论呈现出时代的普遍性而不至显得琐碎。目前关于中国共产党对于中国社会主流审美的影响的研究,虽然评价褒贬不一,但都同意中共建政使得一种主张雄浑、宏大、明快、纯粹而排斥纤弱、琐碎、阴郁、复杂的美学观点获得了压倒性的尊显地位。

应当说,此种取向的审美既有着古典传统的根底,亦是对近代历史的反应,既受苏联影响,又在“大跃进”的背景下,有着因意在超越苏联而更加强化的倾向。大—小、高—低是建筑学的基本概念,也是空间视觉秩序的关键要素。对“大”的偏好,对宏大、雄伟、崇高等词汇所勾勒的视觉体验的偏好,在中国古典美学中与国力之昌盛、政权之威严紧密相连,譬如“盛矣美矣,唐哉皇哉”的武周明堂,即为昭彰天命在身、国运昌隆而建。19世纪中期以降屈辱、创伤、动荡的民族危机与历史记忆,反向催生了中国社会“崇高”审美的身体化、大众化和普遍化。民国时期讨论在长江南京段横跨天堑的设想时,时人即有“若以矞皇伟大之铁桥高耸云表,自较任何建筑为壮观也”的表达。而此种以宏伟建筑伸张“国格”、激励民众、显示制度优越的做法,除本土的谱系之外,亦由苏联所倡导。20世纪50年代初,以建设社会主义新首都为中心,苏联派专家来华指导、中国派队伍赴苏联参观考察,斯大林“社会主义内容”“民族形式”的美学观点,苏联“消除艺术与生活的界限”、在空间中融入政治意蕴以教育民众的思想与实践就此传入中国。苏联城市充满纪念物与宏伟国家建筑的特征,也给中国的设计师与主政者留下了深刻的印象。1954年10月,时任建工部城市建设局局长的孙敬文即认为,如果说一般的建筑对艺术性可以“不一定要求很高”,那么“永久性纪念性的高大建筑,就必须注意美观壮丽”。当然,百废待兴的新中国毕竟不足以支持于功能之外在形式上作太多虚饰,孙敬文在同篇发言中亦强调“艺术形式的设计必须注意节约的原则”。1954年末,周恩来对建筑业提出“浪费了有限的国家资源”的批评。到1955年,在建筑设计和城市规划方面反对形式主义、反对高标准和浪费成为一次运动,以梁思成为代表的一批建筑师、以“大屋顶”为特征的一类建筑,受到了广泛的批评。不过,“大跃进”的到来、中苏关系的恶化,又催生了对“大”的审美及实践的高调复归。

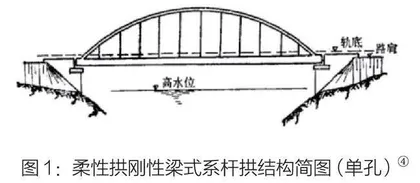

南京桥设计方案的讨论即是在此种背景下开展的。由于“桥孔多或桥墩多,还只是工程数量问题,但如桥孔的跨度大,则是工程的技术水平问题”,此外,桥跨形式与桥跨长度等桥梁上部结构,除功能构件之外还具有“建筑”的特征,是表现“气势”的主要视觉承载之一,故成为会议争论的焦点。按观点在“好”与“省”之间的不同侧重,有关南京桥桥式方案的争论大致有如下两种意见:其一,为突出高技术主张采用大跨度,也为避免与武汉桥雷同而主张采用不同的钢桁梁形式,譬如在连续梁的基础上采用柔拱加强;其二,为便于施工主张采用小跨度,且为尽可能套用武汉桥钢桁梁模具而采用相似的梁式桥。

持第一种意见者主要来自高校和纯设计单位,尤其是与会者中年轻一代的工程师和建筑师。从桥梁工程学角度而言,跨度200米以内最经济的桥式即武汉桥的平行等跨连续梁,200米以上则须在结构上作加强处理。唐山铁道学院针对南京桥的上部结构共提出了四个方案,如表1所示,四个方案的桥式主体部分(即江心中跨)的跨度都在240米以上,而其构型皆有意与武汉桥区别开来。

唐山铁道学院代表在会议上解释采用大跨度的原因:首先,长江南京段“就基础深度,水深和江面宽度来说,世界上也实在罕见”,往后长江上还要建很多桥,但这样的位置“不可多得”,从政治上对外展示的角度看,跨度大既可显示技术的进步,又可“衬托出雄伟的江面”;其次,增大跨度虽然会增加钢的用量,但也同样减少了江心桥墩的个数(而桥墩是最难施工的部分),经济上也可以在缩短工期和节省人工和机具费方面得到补偿,并不在“省”上太见缺陷。

唐山铁道学院提出的理由,尤其是第一点政治意义方面,也为兰州铁道学院、湖南工学院和刚合并入大桥局的大桥设计事务所的学者所赞同。兰州铁道学院的胡春农即明确反对采用小跨度,他指出,焊接桥梁在国外已做过很多,一则技术上并非不可能,二则苏联在1952—1954年间已经建成过两孔159.3米的连续梁,在南京桥采用大大超过160米跨度的梁式,可以“反映我国在桥梁上的新技术成就”。大桥设计事务所的胡竟铭补充说,南京桥基础深,桥墩下沉较为不便,如采用小跨度,则下部结构须增加桥墩,于工期影响很大,而上部结构则相对易解决,况且“南京是长江上最大的城市,国际意义很大,虽长江上要造很多桥,南京则只一个,且国际友人往来很多,如与武汉大桥形式一样则太单调”。唐山铁道学院的姚富洲、湖南工学院的华祖焜等人则更为浪漫主义地提出:“目前中学也在搞原子能,大桥也应跃进一下,根据上述情况,如桥跨仍用160公尺,是否能与上述情况相适应”,“建桥也得放卫星,美国最大连续梁是220公尺,我们是否可用240公尺?”

持第二种意见者,即主张采用160米左右的小跨度,主要是施工单位大桥工程局的工程师。除了显然的经济原因,如可以最大限度地利用武汉大桥的制造设备(机器样板)、安装设备并节省钢料外,技术的成熟性和国防备战的考虑是第二种意见的主要论据。大桥局的王序森提出,在160米的跨度足以敷用的情况下,采用200米以上的跨度必须另外在结构上作加强,而为主张大跨度方多数赞同的柔拱加强方案(见表1方案Ⅰ),在连接系上存在问题,为稳妥起见,不建议使用柔拱方案。王序森的发言也得到了同济大学副校长李国豪的同意。李国豪补充说,从国防角度看,柔拱在战时亦有“容易破坏,不易修复”的缺点。

桥梁毕竟需要依靠施工单位完成建设,加之新中国初年“备战”的弦始终紧绷,故以大桥局为主要代表的第二种意见,即采用跨度为160米的、三孔一联等跨平行连续梁桥式,最终占据上风是可以想见的。但第一种意见提出的在形式上体现“大跃进”气势,或至少避免与受苏联专家援助而建成的武汉桥桥式雷同的观点,亦在当时的时代背景下具有相当的说服力和影响力,故亦必须予以考虑和回应。面对“老先生”们的诸多现实考虑,“几个小伙子”仍然不肯放弃,虽不能参与最终决定上报方案的会议,却亦以书面意见的形式“上会”,要求将大跨度方案作为比较方案一并向中央汇报。

1958年12月25日,在三大桥设计会议南京小组会上,两方观点在桥式形式美观问题上讨论将近无法弥合时,南京工学院建筑系主任杨廷宝的发言直接扭转了唯有大跨度方能凸显气势、呈现壮观的一般印象:建筑的壮观与严肃,既可以从体型规模来实现,也可以从频率的均匀上实现,跨度虽短但如有频率也能产生伟大的气概,但跨度有大有小则不好。而如表1所示,以唐山铁道学院为代表的跨度超过200米的桥式方案,基本采用边跨较小而中跨尤长的形式,杨廷宝的发言可谓有的放矢。

“小跨度不能凸显壮观”的思维定式得到了破除,但是160米等跨平行连续梁在形式上与武汉桥的雷同问题仍有待解决。此时,在跨度这一主要矛盾已经解决的时候,“美观”的权重又凸显了出来:经过讨论,领导小组决定在前述等跨平行连续梁的基础上,在主桁与桥墩支点之间加上“下加劲”杆(如图3所示),作为向中央呈报的推荐方案。12月26日下午,王序森向南京组传达领导小组的这一意见时,时任唐山铁道学院桥梁教研室主任的钱冬生明确表示,此种下加劲杆的托架“不是结构上所必需,而是为了美观,因此,在推荐方案中,应指出这一缺点”。施工单位方面亦指出此种下加杆在悬臂拼装时易出现“对不上眼”而拖延工期的问题。但最终上报中央的推荐方案,以及南京长江大桥最终获准批复的桥式,如图4所示,正是在主桁之下加上了功能上并非必需、而形式上却可与武汉桥有所区分的下加劲弦。

如果说技术方面尚有不可违背而举世统一之物理规律,南京桥在当时现实之技术成熟度下,在桥式的美观方面只能“退而求其次”地采取了与武汉桥相似的主桁形式的话,那么,桥头建筑这一没有太多技术约制的部分,就几乎没有任何争议地承载了更多展现“民族特色”、呈现“大跃进”气势的任务。今天的建筑学家倾向于将南京长江大桥桥头建筑建成方案的风格归于意大利红色未来主义流派,后者所推崇的美学,来自劳动本身自带的道德美和正义性,“未来主义的建筑,你在其间几乎看不到装饰,只会看到巨大流动的能量”。