新中国初期杭州报业的接管与重构

作者: 饶泰勇

【摘 要】中国共产党向来注重对报刊等舆论工具的建设与有效运用。1949年5月,杭州解放后,新政权在接管国民党报纸的基础上,迅速创建省委机关报,同时通过“登记”“淘汰”等手段整顿私营报纸,并根据建政需要创办了新型的工农报纸。中共用一年左右的时间重构了杭州报业,形成了以中共党报为主,若干其他报纸为辅的地方人民报业体系。这为中共对舆论进行“积极引导”提供了有力依凭,对浙江地方的革命、建设起到了巨大的促进作用。同时,这种党委机关报为主,若干专业性报纸为辅的地方人民报业格局也对整个浙江省乃至新中国的报业发展产生了重要的影响。

【关键词】中国共产党;杭州市;地方人民报业体系;接管与重构

【中图分类号】D232;K27 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2023)05-0041-13

掌控舆论工具,占领舆论高地,素来是中国共产党在舆论宣传上的追求。毛泽东就曾说过,“报纸的作用和力量,就在它能使党的纲领路线,方针政策,工作任务和工作方法,最迅速最广泛地同群众见面”。1949年5月3日,杭州解放。作为南京国民政府统治的核心区域和“模范省份”浙江省的省会城市——杭州是全省乃至东南地区的政治、经济、文化中心。同时杭州也是西方列强和资本主义入侵中国的桥头堡之一,各方面都深受西方影响。此时虽然国民党公开的上层统治机构不复存在,但由于过去的统治和影响,旧势力在基层仍有相当基础,在社会上仍有相当影响,各种情况相当复杂。在这种情况下,如何在“新区”建立一个服务于中共革命与建设事业的报业体系,向民众发声,塑造新政权的权威性,也就成为中共亟待解决的一个问题。

对于新中国成立前后的报业研究,目前学界有的从宏观叙述;有的从私营报纸、党报等角度分别加以考察;有的则从报纸发行制度、报人群体、公私合营等某一具体方面进行论述;也有部分学者以接管为视角对城市报业进行考察,但这类研究多将目光集中于上海这样具有国际观瞻的特殊城市,至于上海以外的城市报业接管与重构则鲜有专文论述。基于此,本文以浙江省档案资料为主,辅以亲历者回忆录、文史资料及报刊等文献,从党报创设、私营报纸整顿、新型工农报纸创刊等几个方面对杭州报业接管与重构进行全景式的系统考察,并将此放入近代中国报业管理的历史大脉络加以分析,探讨新政权对报业进行根本性变革的必然性,以期丰富学界对浙江地方史及新中国史的认识。

一、“重点办好《浙江日报》”:对杭州报纸的接收与党报的创建

1949年5月3日,杭州解放。由于形势发展太快,中共的组织、干部等准备都较为仓促,此时中共准备南下接管杭州的干部才400余人,与接管济南时的8000余人相比较,仅1/20。对此,中共浙江省委书记谭震林深有感触,不仅“工作上感到措手不及”,而且感慨:“过江后敌人跑了,我们很快进了城,因此我们的工作是被迫的、被动的,锣鼓不齐”。面对这样一个国民党统治核心区域的新式消费城市,仅400余名的接管干部,该怎么办呢?对此,谭震林等人制订了“宁缓勿急,分清轻重缓急,先后逐步接收的方针”。银行、税收机关、报社、粮食机关等作为极重要的机关,被列入优先接收的行列,因为在谭震林看来:“这些机关我们是迫切需要的,迟缓接收要受很大损失。”中共地下党杭州市委书记林枫则更具体地提出:“有些公开的国民党报纸,如《东南日报》、《正报》……要由军管会接管”。

5月7日,中国人民解放军华东军区杭州市军事管制委员会(简称杭州市军管会)成立。杭州市军管会之下设立文教部,专门负责教育、报社、通讯社等事宜,并任命顾德欢为部长(后改由林乎加代理),陈冰、张孤梅为副部长。根据《杭州市军管会组织草案》分工规定:全市一切反动或官僚资本之报纸都由军管会文教部出版事业处负责接管。杭州市军管会则任命赵扬为军事代表,率领南下新闻干部纵队负责接收《东南日报》。当天上午,赵扬即以军代表的身份率领南下干部新闻纵队进驻《东南日报》社,同原中共杭州市地下党谢狱、戴戈之等人会合,正式开始对《东南日报》社进行接收。8日,文教部副部长陈冰亦赶来参与对《东南日报》的接收。在地下党和军队的协助下,接收工作非常顺利。如当时参与接收工作的吕克政就回忆道:“接管,由于地下党同志鼎力协助,不几天就顺利完成”。其他如《大同日报》《民报》等多家国民党系统的报纸则主要由以钟虹为军事代表的16人组成的新华书店分队负责接管,其资财部分用作筹备新华书店浙江总分店。5月16日,新华书店浙江总分店开张营业,整个过程亦不过几天而已。

除旧即要布新。在接管国民党在杭报纸的同时,新政权也正着手在《东南日报》的基础上创建中共浙江省委机关报——《浙江日报》。5月9日,在建政形势的迫切要求之下,《浙江日报》迅速创刊,发行对开四版。同时,任命原新华社第三野战军总分社社长、杭州市军管会文教部副部长陈冰兼任《浙江日报》社社长,军代表赵扬任副总编辑。报社内部机构设置则完全按照中共在北方解放区的做法,即设立一室四部,即社长室、编辑部、采访部、通讯部和经理部(含印刷厂)。

但这种为适应形势需要而迅速创立的党报,其“组织准备与干部的政策思想准备均极不足”,因而创刊初期更多的是“向新区人民传达了党的各项现行基本政策,与人民解放军的英勇历史,大量转载了过去的文件与文章”。即使是这样,《浙江日报》发行几天后,也因“贪多求急,不考虑主观力量,出过错误”,而不得不在发行4期对开四版后改为对开二版。因而,浙江省委不仅“不要求□□指导工作,只要求不犯原则错误”,而且“连地方新闻都不能登载”。很显然,此时的《浙江日报》尚难符合浙江省委对党报的期望。

面对如此情况,该如何扭转局面呢?5月19日,浙江省委召开全省文教会议。社长陈冰趁机向省委提交了《建设党报与通讯社的意见》,建议省委“首先集中力量办好浙江日报及浙江分社,以争取时间,训练干部,取得经验”;“要加强对于报社的政治领导”;要“逐渐配备干部”,“最重要的是要有一个很好的社委会”等等。陈冰的这一建议得到谭震林的支持,并指示陈冰“要重点办好《浙江日报》”。据此,《浙江日报》主要从以下几个方面进行改进:

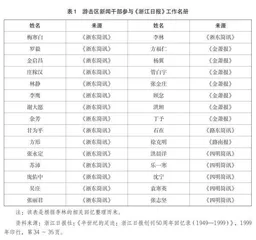

其一是对报社进行人员充实与整顿。5月16日,浙江省委结束浙东临委的工作后,原其所属的部分干部便奉令前来杭州与大军会师。刚刚结束《浙东简讯》工作的新闻干部亦接到杭州市军管会文教部部长顾德欢的命令,于18日抵达杭州与顾德欢会合;不久,即被安排进《浙江日报》,参与报社工作。而且随着中共军队的不断南进,浙江省内其他根据地的机关报的部分新闻工作者亦被调到杭州参与《浙江日报》的新闻工作,其中金萧工委的《金萧报》部分工作者在副社长方福仁率领下于24日抵达《浙江日报》社,其他如路南工委的《路南报》、路东工委的《路东简讯》、四明工委的《四明简讯》的部分新闻工作者亦紧随其后,陆续到达《浙江日报》社报到,报社的骨干力量基本形成。据李林回忆,仅他所知晓的游击区进城办报干部就有30人(具体如表1所示),加上原先的南下报人、地下党报人、留用人员,“全社员工(包括印刷工人)约有200人,其中编辑部约100人”,极大地充实了报社力量。

党报是中共的喉舌,而报社工作人员尤其是编辑人员则是直接关系到党报是否能够准确地“为党发声”的关键。因而,《浙江日报》在进行人员扩充的同时,也对《东南日报》的旧职员进行了甄别、整顿。根据资料显示:整个报社工人技术人员及勤工全部留用,共117名;经理人员留用32名,遣散9名;编辑部人员变动则大些,其中4名地下党员继续工作,遣散11名,剩余13名则送干校受训。不难看出,编辑部作为报社的核心部门,实际上是进行了大换血,仅4名地下党员获得留用,其余的近86%的原有编辑或被遣散或被送往干校再造。

其二是加强对党报的政治领导。党报是党的“喉舌”,如何切实做到为党发声则是新政权需要重点思考的。浙江省的做法是成立党报工作委员会,加强对《浙江日报》的政治领导。5月31日,浙江省成立以谭震林为书记,姬鹏飞为副书记,林枫、林乎加、陈冰、张孤梅、唐维屏(唐为平)等人为委员的党报工作委员会。成立这个以浙江省委书记为书记,省委委员、宣传部部长为副书记,省委委员参与的党报工作委员会,相当于将《浙江日报》直接置于省委的领导之下,大大加强了省委对党报的政治领导。如谭震林就不仅仅从领导层面关心党报的工作,“还经常亲自为《浙江日报》撰写社论,指导报社工作”。正如《浙江日报》社所总结的:省委领导经常“亲自主持报纸的重要言论、主要新闻”,甚至于“有很大一部分新闻通讯和绝大部分社论,都是省委亲自主持组织或写好的”。此外,浙江省委还根据现实需要派遣人员进驻《浙江日报》编辑部,以加强对具体编辑工作的领导,如社长陈冰就回忆到:“省委先后派来了两位副总编辑,加强编辑部的领导”。

其三是建立严格的审核把关制度。党报作为党的“喉舌”,其所刊发的文章有着极大的权威性,因而不容有任何失误。早在解放战争后期,中共中央就已经注意到个别地方党报所犯的错误及其所带来的损失,因而特别要求各级党委对所领导的党报加以审查。如1948年6月5日,中共中央就指示“各地党报必须执行毛主席所指示的由各地党的负责人看大样制度,每天或每期党报的大样须交党委负责人或党委所指定的专人作一次负责的审查,然后付印”。这种看大样的惯例在浙江被继续沿用,省委书记谭震林就是每天坚持审阅《浙江日报》大样,而且是随到随看。但为了将党报新闻审查工作做得更为细致,浙江省于5月31日成立以杭州市军管会文教部代部长林乎加为主任、副部长兼《浙江日报》社社长陈冰为副主任,浙江省委政策研究室主任金韬、《浙江日报》社副总编辑唐维屏、《浙江日报》社编辑部主任杨小林等为委员的编审委员会,负责审查本社重要稿件。此外,浙江省委还根据实际情况临时派遣人员参与《浙江日报》审稿工作。如陈冰回忆:“省委还一度派了好几位领导同志,每天夜晚轮流到报社来同我一道审稿‘把关’”。

与此同时,《浙江日报》建立起内部审稿制度。内部审稿制度不仅规定报纸的言论、按语、地方新闻通讯、副刊、社会服务栏稿件、地图、木刻、绘画、照片、资料(无论是编辑部同志汇编、抑或选用文献)等全部内容、标题都需要经过编辑主任、总编辑及社长审查,再经编审委员会审查。在特殊情况下,其中有关浙江省的地方新闻通讯、编审委员会得授权社长或总编辑审查签发。若有关重大政策性的按语及地方新闻、通讯应经省委宣传部及省委审查批准签发;凡有关军队作战、工作与生活的新闻、通讯、文章等全部来稿,均应由军区(兵团)、分社统一来发,其内容与标题须经编辑主任与总编辑审查,其标题应经社长审查;即使是广告也都有严格的审查规定,如其是军管会、军区所属各机关布告,须事先经省委、参谋长审阅、各该部门负责同志备函证明后方可刊登,机关通告启示也须经各该负责人盖章后方可刊登,甚至一般市民的代邮、寻人等广告,也须要机关团体介绍方可刊登,而所有广告清样更须由秘书长负责审查。此外,审稿制度还规定“大样”的划分:编辑主任负责审查版面、标题与重要稿件的内容,社长或总编辑负责审查版面与标题,而签发责任由省委委托社长或总编辑负责。当然,新政权还在经费、设备、纸张供应等多个方面对《浙江日报》加以支持,笔者将另文详述。

通过上述考察,可以发现浙江省委在接收国民党报纸的基础上,成立了自己的省委机关报,并通过对编辑人员的撤换与充实、加强党的领导、加强审核把关等举措,试图在较短的时间内将《浙江日报》锻造成为真正的“党的喉舌”,为党发声,服务于地方建政工作。

二、“办好一家,淘汰多家”:对私营报纸的管制与整顿

对私营报纸进行有效管理,加强舆论引导,既是文化建政的必要环节,也是进行城市管理的现实要求。5月19日,浙江省委召开全省文教会议,专门讨论包括私营报纸管理在内的全省文教工作。同时,调林乎加到省委宣传部,并代理杭州市军管会文教部部长,专门负责杭州市军管会文教部事宜。实际上,林乎加到任后,杭州市军管会文教部“方针才明确,内部组织也着手建立”。如针对文教部出版处“新闻科迄今一人没有”的情况,则拟“迅速建立新闻科,重张旗鼓办事情”。同时,开始“运用全党力量”对私营报纸进行审稿,如运用贸易处审经济稿,地方党审新闻稿。很快,省委宣传部发现,“在这些新闻中时常发现些与事实不符或故意歪曲事实之错误”;“发生了很多差错,亟待解决”。虽然,杭州市军管会根据这些情况召开私营报纸座谈会,并“对几个报社作过口头警告,对大华日报作过书面警告,对天行报追审照片”。但在省委宣传部看来,私营报纸的这些错误很容易“混淆群众视听,使群众对我党政策发生错觉,甚至造成市场不稳,秩序不安”。为此,新政权采取了以下措施,对私营报纸加以防范与管制。