改革初期农村“冒尖户”的发展路径和结构特征

作者: 雷乐街

【摘 要】农村改革之初,凤阳农民的贫富观念,经历了由“谈富色变”向“致富光荣”的转变,“致富光荣”逐渐成为新的共识。在自发摸索和政府引导的双重合力下,不少农户走上了冒尖致富之路。在农业经营管理权由上至下,从生产队逐步向作业组和个体农户下放的同时,农户的经营自主权拓展至对劳动力、资本、技术、管理等各种生产要素的综合支配上。在纵向放权和横向扩权的共同作用之下,涌现出了一批“冒尖户”。随着农户经营范围从“单打一”向多种经营的拓宽,“冒尖户”的入选标准呈阶段性提高的趋势,其来源结构也呈现由单一向复合多元转变的变动特征。

【关键词】“冒尖户”;凤阳;农村改革;大包干;多种经营

【中图分类号】K27;D232 【文献标志码】A 【文章编号】2096-6644(2022)06-0046-13

在中共中央明确提出让一部分农民先富裕起来之后,不少地区的基层干部和群众依然处于犹豫和疑惑之中,但是在安徽凤阳,不少农民已经开始率先实践。在推行“大包干”的过程中,凤阳开始逐渐涌现出一批带头发家致富的先富群体——“冒尖户”。为了贯彻中共中央允许先富的政策,中共凤阳县委提出反对“冒资本主义之尖”、鼓励“冒社会主义之尖”的口号,“冒尖户”因此得名。时至今日,学界对“冒尖户”这一先富群体关注有限,研究则更少,不少关于“大包干”的研究,仅在对基层群众首创精神问题的讨论中,对此有所涉及,但并未予以专题式的深入研究。本文将着重探讨在社会贫富观念转变的大环境下,“冒尖户”这一群体的发展路径和结构特征,剖析其突破“限富”“恐富”束缚的复杂过程,厘清其致富途径、入选标准、成员构成等变化,以期观察这一先富群体的基础性问题。

一、贫富观念的转变:从“谈富色变”到致富光荣

中共十一届三中全会召开后,中共中央提出让一部分农民先富裕起来,以“大包干”为主要形式的农业生产责任制在凤阳农村逐渐推广,农村地区的经济政策发生了重大转变,但是基层群众的观念并未与政策同步转变。中央允许“先富”政策的实施,没有广泛性地改变基层群众对贫富观念的认知,换言之,致富光荣在改革初期尚未形成为全民共识。因此,改变基层群众思想观念中长期存在的“恐富病”和社会上盛行的“谈富色变”现象,成为地方政府有效贯彻和落实中央允许一部分人先富起来政策的首要任务。

改革之前一段时间内,在意识形态领域和农村政策中,因受极左的平均主义思想影响,对富裕问题一度持谨慎与质疑态度,农村中各种可以导致部分人富裕的政策和制度都受到严格限制。1982年,中共凤阳县委在总结“大包干”推行三年以来的经验中指出,改革前“鼓吹普遍贫穷的假社会主义,限富、批富,农民谈富色变,能富不敢富,盼富不能富,害怕闯进资产阶级的‘土围子’,挨批、挨斗”。尽管改革前很多农村地区都出现了不同程度突破“限富”政策的探索和尝试,这些“越轨”行为很快受到干预,不少地方干部和基层群众为此受到批判和处分。不间断的“越轨”行为及其所招致的批判和批斗,不断强化干部和群众思想观念中的精神枷锁。这一情况同样出现在凤阳,“把社员正当的家庭副业当作资本主义批判,把自留地当作‘资本主义尾巴’割,定额管理、评工记分被污蔑为‘工分挂帅’”。20世纪60年代安徽试验“责任田”被当作“单干风”受到批判,在此之后,凤阳基层干部也曾有过不同程度的类似尝试。1975年,时任马湖公社书记詹绍周在烤烟生产中实行按照产量产值分包到组,不少生产队暗地里采取这个办法,效果很好,增加了集体和社员个人收入,但不久因走漏风声,詹绍周本人便“倒了霉,挨了批”。不少“大包干”后出现的“冒尖户”在改革前也有类似的遭遇。如城南公社的张云召是养猪能手,但是在改革前曾多次因家庭副业搞得好而遭到批判;黄湾公社的黄家章在1974年因家里养了几头猪,不仅被批判被斗争,还被没收了一头老母猪和十几头小猪,导致他“见人抬不起头来”。

限富和批富仅仅是表面现象,导致其长期存在的因素是多重且复杂的,而且这些因素是长期性、结构性存在的。一般而言,在农业收入产出总量一定的情况下,国家、集体与个人之间的分配格局应保持合理比例。凤阳在农业合作化期间粮食产量总体上长期低迷,在这种情况下,还大搞“高估产、高指标、高征购”,大量征购“过头粮”,结果是三者关系中,作为个体的农民利益受损。与改革开放后粮食增产前提下三者利益都得到满足的情况不同,在总量不变的情况下,提高某一部分的分配比例,必然意味着另一部分分配份额的下降。于是,社会上出现了大肆鼓吹“穷光荣,富则修”的极左口号。

“穷光荣,富则修”这一口号盛行的背后,是当时普遍出现的集体大田和自留地收成效益的悬殊。集体经济下平均主义分配方式,导致集体内成员间收入基本一致,且多为集体式、低水平的一致。换言之,集体劳动无法拉开收入差距,家庭收入高低之分集中体现于家庭副业和自留地。在家庭副业和自留地的经营中,劳动力较多、劳动能力较强、技能较为熟练尤其是种养能手的家庭,其额外收入明显高于一般家庭。因此,相比于集体大田,农民在副业和自留地上花费的精力更多,后者的劳动效率和收益明显高于前者。由此,出现了家庭副业和自留地与集体大田抢夺劳动力的情况,副业单干的多,在家搞“小自由”的多,相应的“堵路”和“割尾巴”等对策也就随之出现。

限富和批富问题的解决,必须立足于农业尤其是粮食产量的提高。在国家、集体和个人利益都不受损的情况下,保持三者按比例增产增收。从根本上来看,需要从尊重经济规律和农业生产规律出发,建立生产责任制和激励机制,以解决集体劳动中的效率低下和监督不力问题,这也是农村改革的重点突破方向。

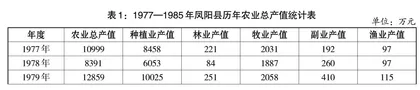

农村改革之初,重点推进的生产责任制试点改革,主要就是为了解决改革前长期存在的行政手段代替经济手段和激励机制缺位等问题。改革前存在一个重大的理论误区和政策失误,把集体经济片面地理解为集体劳动,并进一步将集体劳动狭隘地理解为“事事时时要集中劳动”。在集体劳动和集中劳动中,主要依靠基层干部尤其是生产队长采用行政指挥和命令的方式,统一安排生产。对生产队长的过度依赖,导致基层生产中较为普遍地出现如下现象:“大事小事都要生产队长一个人操心,安排生产靠队长,下地干活等队长,遇到困难找队长,牲畜下田喊队长,收不到粮食怨队长,队长一步不到,生产就要受损失”。而直接从事生产的社员没有足够的生产自主权,即使是生产队长,也是贯彻上级的生产计划,无法做到因地制宜安排生产,出现了“农民想种的不给种,农民不想种的偏叫种”的情况。在以六七十个劳动力为规模单位的集体和集中劳动中,仅靠生产队长一人无法实施有效的劳动监督,因多劳不能多得,“干多干少和干好干坏一个样”的平均分配方式,社员之间的互相监督也流于形式。自上而下的监督和社员互相监督不力,激励机制缺位,基层农民的生产积极性和劳动工效长期得不到提高,导致农业生产长期处于停滞状态。新中国成立初期,凤阳全县粮食产量不到一亿斤,而到合作化开始后的1955年,粮食增产160%,达到2.62亿斤。1956—1978年,则是凤阳农村由“衣暖饭饱逐渐变成‘三靠’县的二十三年”,1958年提出的年产粮食4亿斤的目标一直未能突破,改革前产量最高的是1977年的3.6亿斤。在推行生产责任制的前三年内,产量连年攀升,到1985年,达到9.01亿斤。有学者对全国情况进行测算,改革前的1970—1978年间,全国粮食作物产量的年均增长率约为2.8%,改革初期的1978—1984年间,全国粮食作物产量的年均增长率约为4.7%。与全国水平相比,凤阳在1979—1985年间粮食产量年均增长率达到12.7%。凤阳粮食产量高出全国水平如此之巨,并非全国增速之慢,而是凤阳的粮食增量中很大部分属于恢复性反弹增长,即改革前的粮食产量远低于本应达到的正常产量,除产量最高的1977年外,其他年份均未突破3亿斤,在实行公社化以后部分年份产量低于2亿斤,个别年份甚至出现产量低于1亿斤的极端情况。

按劳分配机制的重新确立,实际上承认了农业生产中收入差别存在的合理性。按劳分配产生的收入差别得到认可,同时也意味着随着收入差别扩大出现部分人富裕的情况是允许存在的。鼓励多劳多得的按劳分配,并不止步于解决温暖问题,而是进一步助推更高层次的实现富裕问题。

改革之初,政策转向与观念转变的不同步体现在贫富观念变化上,表现为观念转变先于或滞后于政策改变。中共十一届三中全会以后,中央提出了允许一部分农民富裕起来的政策,重新确立按劳分配原则,调整了农村经济政策。但是,因政策传导有限和基层群众中对挨批挨斗的历史记忆,导致不少群众的观念并没有及时跟上最新政策变化。1980年初,凤阳县召开“冒尖户”代表大会,因此前并无先例,不少代表当选后顾虑重重,不敢参会,担心县里给“甜果子吃”,“哄到县里受批判”。参会的代表中不少人并非毫无顾虑,有人“怕政策再变,以后挨整”。中共凤阳县委对于这些顾虑也非常清楚,明确提出“一不向大家要粮要钱,二不给大家念紧箍咒”。 参会的“冒尖户”代表,在改革前不少人因劳动好、家庭副业搞得好受过批判,导致许多人还没有从“谈富色变”中解放出来,推行“大包干”后,在粮食增收、生活改善的同时承受着巨大的心理压力。一方面,他们在享受“大包干”所释放出的制度红利的同时担心政策会变;另一方面,他们相比于其他人先一步解决了温饱问题进入富裕阶段,但同时又面临着社会舆论和往常观念中对富裕的不包容氛围。

尽管中共凤阳县委在宣传和贯彻中央新政策上下了很多功夫,但是长期以来形成并不断强化、固化的精神枷锁和思想束缚,很难在短期内得到松绑。如当时流传“大包干好是好,就怕长不了”的说法,就反映了基层群众对于政策反复变化、难以持久的担心。凤阳县委在总结改革前农业生产经验教训中,指出其中一个严重问题是“政策多变,失信于民”,可见群众的这一担心并非多余。这种顾虑具体表现为,农村政策“就像变戏法一样,变来变去”,甚至出现“群众跑断腿,跟不上干部一张嘴”的情况,“上面的政策今天是对的,明天就错了,群众这样干怕批,那样干又怕错”,导致基层群众“人心惶惶,无所适从,造成了党群关系紧张,‘官’‘兵’对立”。因此,从限富批富到致富光荣的大逆转,对于基层干部和群众而言,认识上的彻底扭转需要一定时间。正是在大部分基层干部和群众仍处于犹豫、疑虑和观望之时,部分农民已经踏出了致富冒尖的第一步,并且得到了县委、县政府的支持和鼓励,这反过来又助推“冒尖有理”“致富光荣”舆论的日渐壮大。中共凤阳县委对“冒尖户”采取的“政治上关心、政策上扶持”的举措,坚定和增强基层干部和群众对允许先富政策的信任和信心。

二、“冒尖户”发展路径:自发摸索基础上的政府引导

(一)纵向放权:从“大包干到组”到“包干到户”

“大包干”在凤阳的普遍推行,是“冒尖户”出现的政策和实践基础。实际上,“大包干”包含形式内容各异又前后衔接的两个阶段,第一阶段是指“大包干到组”,第二阶段才是“大包干到户”,也就是一般意义上的“包干到户”。早在“大包干到组”阶段,就已经涌现出一批“冒尖户”,并随着“包干到户”在全县范围内推广而不断扩大。在不同阶段,“冒尖户”的内涵各异,致富冒尖的方式和途径不尽相同。

“大包干到组”和“包干到户”两者的区别主要体现在劳动单位和分配单位的规模不同。在“大包干到组”的责任制形式中,依然采取集体劳动的方式,只不过相比于十几户规模的生产队,缩减到以五六户或六七户为基本规模的生产组,劳动力规模维持在十几个人左右,同时小组成员之间采取自愿组合的方式。如此则可以显著提高劳动效率,有效增强互相间的监督,“滑头人不容易讨巧,老实人也不吃亏”。在这种情况下,“冒尖户”的产生是建立在生产组集体增产的基础之上。在“包干到户”的责任制形式中,以家庭为劳动和核算单位,劳动力多则六七人,少则二三人,家庭劳动的显著优势在于克服了集体劳动中长期存在而又得不到有效解决的监督不力和分配不公问题。在劳动投入与最终收入直接挂钩的情况下,劳动效率明显提高,这正是“包干到户”政策实施前后产量相差数倍之巨的原因所在。

“大包干”责任制作为一项具有放权式改革意义的创新,将生产经营管理权逐步由生产队下放至作业组最终到个体农户,使得作业组和农户拥有生产自主权。如“作业组摊子小,能够做到因地制宜,安排生产”,能够实现“作物茬口安排比较合理,做到宜水则水、宜旱则旱、宜粮则粮、宜油则油”。农户的生产自主权则不仅体现在上述粮食生产的合理安排上,更延伸至家庭种养副业、多种经营等方面,这正是“冒尖户”群体中家庭收入新的增长点。

凤阳在推行“大包干到组”责任制过程中,还采取了一些群众呼声较高且增收见效快的措施。例如,对油菜、花生等小宗作物实行包产到户,退还社员自留地,重新分配饲料地,借种菜园地,取消各种禁养限养的禁令,发放专项贷款支持山区社员养牛,鼓励发展正当的家庭副业。尤其在粮食征购上,正确处理国家、集体和个人的关系,坚持不购“过头粮”,让农民在增产过程中实现增收,避免出现增产不增收的“高产穷队”。

在“大包干到组”和“包干到户”两个阶段,一些先富起来的“冒尖户”致富途径和方式存在一定差异。在实行“大包干到组”阶段,是以集体劳动为主、家庭劳动经营副业为辅,正如1980年3月凤阳第一次“冒尖户”代表会上参会代表的集体表态“积极参加集体劳动,认真贯彻以粮为纲,多种经营的方针,努力发展集体生产,在这个前提下,搞好家庭副业”。显然,集体劳动和家庭劳动之间,存在着先后和主次之分。1980年4月,在凤阳全县农业先进集体和劳动模范大会上,县委负责人提出“鼓励和支持社员发展家庭副业,是落实党的农村经济政策的一个重要方面”,同时要鼓励社员“种好自留地,多养家禽家畜,搞好编织、采集等家庭副业”,但前提是“利用业余时间”。在实行“包干到户”阶段,集体劳动彻底转变为家庭劳动,这一转变使得家庭成为农业生产经营的主体。与生产队相比,尽管作业组的规模更小,劳动人数更少,监督更为有效,但始终是采取集体劳动方式。即使是由三四户家庭组成的小型作业组,做到公平的前提是全体劳动力的集中劳动,即“时时集中、事事集中”,导致他们只能利用业余时间来经营家庭副业。“包干到户”后,个体家庭彻底从集体劳动中抽身而出,独立从事某项经营。也正是在“包干到户”之后,才真正实现了长期提倡而得不到落实的农林牧副渔五业并举的“多种经营”。五业并举的“多种经营”,正是“包干到户”阶段涌现大量“冒尖户”的重要原因。